01 avril 2005

« Laisses de mer »

À toi

Il faudra alors se satisfaire de l’extrême lenteur des jours

du parfum affadi des journées sans lumière

des coquillages vides sur les laisses de mer

du craquèlement des pas dans les pas de l’absent

du ricanement persistant des mouettes rieuses

des plumes abandonnées dans les recreux de dunes

des filins emmêlés dans les lagons d'oyats

Il faudra alors oublier la lueur du regard

et laisser au sourire le temps de s’estomper

de n’être plus qu’une ombre au coin de ta paupière

à peine un battement imperceptible des cils

la soie d’un cheveu pâle glissé entre deux pages

juste un mot évadé de tes courriers froissés

juste un nom éclipsé dans l’océan du ciel

une larme égarée dans l’infini silence

Texte©angèlepaoli

Rédigé le 01 avril 2005 à 11:44 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack

29 mars 2005

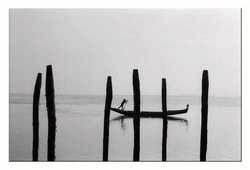

Venise mirage

Venise mirage

miroir d’images

visages

de brume et de mer

rivages en partance

îlots défaits

cheveux dénoués

lagune mobile immobile

subtil mélange de terre et d’eau

vastes étendues planes

de bleus et de gris noyées

sables désertés

croisées d’ogives délaissées

miracle fragile des pas altérés

silhouettes enrobées

de vent vif et iodé

syllabes éparpillées

de leurs paroles bues

plages abandonnées

à leurs rêves

déchus

Texte ©angèlepaoli

Voir aussi Venezia 83

Rédigé le 29 mars 2005 à 12:13 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack

27 février 2005

Gaspara Stampa/O beata e dolcissima novella

« O beata e dolcissima novella,

o caro annunzio, che mi promettete

che tosto rivedrò le care e liete

luci e la faccia graziosa e bella ;

o mia ventura, o mia propizia stella,

ch’a tanto ben serbata ancor m’avete,

o fede, o speme, ch’a me sempre sète

state compagne in dura, aspra procella ;

o cangiato in un punto viver mio

di mesto in lieto; o queto, almo e sereno

fatto or di verno tenebroso e rio;

quando potrò giamai lodarvi a pieno?

come dir qual nel cor aggio disio ?

di che letizia io l’abbia ingombro e pieno? »

TRADUCTION :

« Pour mon bonheur, ô nouvelle si douce,

ô cher message apportant la promesse

que sans tarder je vais revoir le bel éclat

Des yeux que j’aime, et ces traits pleins de grâce.

Ô mon sort fortuné, ô ma clémente étoile,

qui pour un si grand bien encor m’avez gardée,

ô foi , ô espérance, ô mes compagnes

de toujours, au plus fort de la tempête,

ô instant qui changes tristesse en joie,

ô ma vie hivernale en ténèbres mauvaises

à présent apaisée et féconde et limpide,

pourrai-je assez célébrer vos louanges ?

Et comment exprimer l’attente de mon cœur,

la débordante plénitude de sa joie ? »

Gaspara Stampa, "Poème 100", Poèmes, édition bilingue, Poésie/Gallimard, 1991, page 144. Traduction de Paul Bachmann.

BIOGRAPHIE

Née à Padoue en 1523, Gaspara Stampa, vénitienne par sa mère, est de noble descendance milanaise par son père. À la mort de Bartolomeo, son père, joaillier de profession, Gaspara Stampa s’installe à Venise où elle vivra jusqu’à la fin de ses jours. D’excellente formation humaniste, Gaspara excelle, ainsi que sa sœur Cassandra, dans la pratique du luth et de la poésie. Toutes deux exercent leurs talents en interprétant les poèmes de Pétrarque dont elles chantent les vers. Ensemble, elles fréquentent les « ridotti » les plus en vue où les artistes de son temps échangent leurs créations. Noël 1548, Gaspara fait la connaissance du comte Collaltino di Collalto, pour qui elle s’éprend d’une passion violente. Mais son amant, ardent militaire au service du roi Henri, quitte l’Italie pour la France. Les nombreuses absences et la froideur grandissante de Collaltino inspirent à l’amante délaissée et languissante ses plus beaux poèmes d’amour. Gaspara se consume et meurt prématurément le 23 avril 1554, à l’âge de 31 ans.

Retour à l'index de la catégorie Péninsule (littérature italienne et anthologie poétique)

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 27 février 2005 à 22:10 | Lien permanent | Commentaires (0)

26 février 2005

« Le dialogue d’angoisse et de désir »

Autour de La Pietà (vers 1559) du Tintoret

conservée aux Galeries dell’Accademia à Venise,

ce poème d’Yves Bonnefoy :

« Jamais douleur

Ne fut plus élégante dans ces grilles

Noires, que décora le soleil. Et jamais

Elégance ne fut cause plus spirituelle,

Un feu double, debout sur les grilles du soir.

Ici,

Un grand espoir fut peintre. Oh, qui est plus réel

Du chagrin désirant ou de l’image peinte ?

Le désir déchira le voile de l’image,

L’image donna vie à l’exsangue désir. »

Yves Bonnefoy, « Le dialogue d’angoisse et de désir », Poèmes, Pierre écrite, Gallimard, Collection Poésie, 1982, page 247.

En lien, la toile du Tintoret et une galerie virtuelle sur le peintre.

Voir aussi Venezia 83.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 26 février 2005 à 20:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

23 février 2005

Tant

« Tant je l'ai regardée caressée merveillée

et tant j'ai dit son nom à voix haute et silence

le chuchotant au vent le confiant au sommeil

tant ma pensée sur elle s'est posée reposée

mouette sur la voile au grand large de mer

que même si la route où nous marchons l'amble

ne fut et ne sera qu'un battement de cil du temps

qui oubliera bientôt qu'il nous a vus ensemble

je lui dis chaque jour merci d'être là

et même séparés son ombre sur un mur

s'étonne de sentir mon ombre qui l'effleure »

Venise

mercredi 20 novembre 1985

Claude Roy, « Tant », Le Voyage d'automne [1987], in A la lisière du temps, Gallimard, Collection Poésie, 1990, page 230.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 23 février 2005 à 20:09 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

02 février 2005

De Burano à Bastia

De Burano à Bastia.

Image, G.AdC

Rendue au tourbillon de la foule, elle oubliait ces pensées qui lui ressemblaient si peu. Elle se laissait à nouveau emporter par les pulsations des artères, séduire par les mille et une paillettes de la ville. Par le charme désuet de ses boutiques de carnaval. Ils avaient d’ailleurs assisté à une sarabande folle de jeunes gens costumés en habits du XVIIIe s. La farandole avait surgi du cœur du labyrinthe des calli et avait craché le flot joyeux et bigarré de ses ondulations sur la place Saint-Marc. Le serpent déambulait et sinuait bruyamment dans les venelles, s’égaillait sur l’esplanade. Faisant fuir en volée les pigeons et riant d’insouciance sous la ribambelle de baùta. Un autre jour, ils avaient observé un couple de mariés jusque sur les marches de la Salute. La longue traîne mousseuse s’étirait sur les dalles vertes de marbre humide, virevoltait éclatante sur les marches. Comme au théâtre ou dans les magazines de mode. Une incessante féerie. Mais qu’elle savait et sentait factice.

Elle avait d’ailleurs éprouvé de l’intérieur les limites de ces divertissements le jour où ils s’étaient rendus à Burano. Justement. Un dimanche. Bien sûr, il y avait eu ces instants délicieux de promenade dans le village de pêcheurs. Bien sûr, ils avaient pris le temps d’observer les hommes affairés à réparer leurs filets sur le pas des portes. Ils avaient longtemps flâné tout au long des quais, se demandant quelle maison choisir et quelle couleur ! Et puis, à peine plus tard, ce pranzo divin chez Da Romano où ils s’étaient régalés de fruits de mer, de risotto al mare arrosés d’un Chardonnay de Sicile.

Mais il y avait eu la « passeggiata » dominicale sur la grand-place. Les femmes les plus aisées exhibant avec arrogance leurs visons aux bras de leurs époux silencieux, repus et bedonnants. Ce mouvement ininterrompu d’hommes et de femmes qui remontaient le cours, mères de famille d’un côté, notables de l’autre, cela évoquait vaguement quelque chose en elle. Qu’elle avait elle aussi connu autrefois et qui lui donnait cet état nauséeux. Nausée qu’elle sentait remonter en elle comme une rage désespérée longtemps contenue pour la mieux ignorer. Le souvenir lointain des promenades de son enfance, sur la place Saint-Nicolas de sa ville natale. Rien n’avait bougé. Non, rien. Les hommes attablés devant une table de bistrot, les femmes assises sur les bancs à surveiller les enfants et à bercer leurs landaus. Les groupes arpentant la place, les femmes entre elles, les hommes entre hommes.

Cette vision l’avait prise et submergée. D’un seul coup. Elle en avait des gouttes de sueur qui perlaient sur le front. Elle avait senti qu’elle aussi allait être prisonnière de l’île. Rivée à ce sol, à ces quais, à ces jardinets devenus soudain trop étroits, à ces maisons miniatures, à cette vie, non pas sans horizon, non, mais un horizon de clapotis au ciel bas et fermé. Il fallait qu’elle parte, sur-le-champ, qu’elle quitte cette ronde, qu’elle abandonne ces gens à l’absurdité de ces flux et reflux. Elle voulait fuir, avant qu’ils ne la rattrapent et ne l’enserrent dans leurs filets.

Tous deux avaient épousé son mal-être et ensemble ils avaient rejoint le quai. Elle s’était assise à même le sol, le dos appuyé contre la bite d’amarrage du vaporetto. Elle était secouée de sanglots, comme si elle craignait de devoir passer la nuit sur les quais désertés de cette île. Qu’elle s’était mise à détester. À suivre

Texte©angelepaoli

Retour à l'index de la Catégorie Autofiction (clairs de terres)(sous-catégorie : Venezia 83)

Rédigé le 02 février 2005 à 21:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

27 janvier 2005

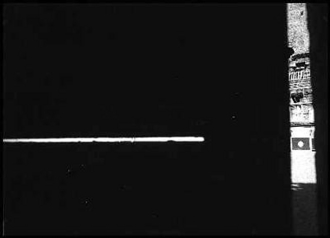

Anna Toscano ou De l’art de la fragmentation

J’ai déjà eu l’occasion de vous entretenir (sur Terres de femmes) de la poétesse et photographe vénitienne Anna Toscano. Elle inaugure ce soir une exposition photographique intitulée « Duello poetico tra Anna Toscano (fotografa) e Luisa Pianzola (poetessa milanese) ». Cette exposition se tient près du Théâtre La Fenice (Venise) au club Malvasia vecchia et se poursuivra jusqu’au 27 février 2005.

Artiste au talent fulgurant, Anna Toscano, née à Trévise (Vénétie) en 1970, a choisi de vivre à Venise. Il y a maintenant quatorze ans. Pour aiguiser tout à la fois son œil de photographe et son regard de poète. Deux modes d’expression complémentaires et indissociables pour cette jeune femme en quête de sens et de soi.

Armée de ses nombreux objectifs, Anna Toscano se plaît à parcourir venelles (calli) et campi de sa ville de prédilection. Et de bien d’autres villes encore. D'Europe ou d'ailleurs. Rome, Paris ou New York par exemple. À l’affût de la beauté cachée du monde, la belle promeneuse cueille et saisit - au hasard de ses pérégrinations, promenades ou errances « rêvantes » - les « instants d’objets » qui vont nourrir sa poésie. Instances d’un ailleurs ( altrove est l'intitulé d'une de ses expositions) qu’elle n’a de cesse de débusquer et de dépoussiérer derrière la grisaille monochrome du quotidien.

Fascinée par les entre-deux, les liminaires, les fragments et les détails insolites, fenêtres et bancs publics en particulier enrichissent des pans importants de sa réflexion et de son imaginaire. Mais la sensualité et l’acuité de son regard l'aimantent également vers les sculptures qu’elle croise sur son chemin. Son œil capte, cadre et recadre seins, bras, épaules ou baisers volés. Corps fragmentés et espaces parcellisés constituent autant d’instantanés immédiats - et éphémères - de l’œil et de la conscience.

De ces voyages sur le fil, Anna Toscano rapporte les téguments qui vont servir de trame à son travail. Jouant sans cesse du miroir des oppositions et des contrastes, l’artiste tisse d’innombrables réseaux où se croisent et s’entrecroisent d'infinis contraires. Son art est un art du reflet fugitif et du disparate, autour desquels se concentre et se densifie l’émotion. Ombre et lumière. Vide et plénitude. Hors-soi et en-soi. Altérité et atomisation de l’espace extérieur et intérieur. Car c’est du face-à-face et de la confrontation inattendue des contraires que naissent l’illumination et le sens.

C’est aussi sur la lisière et le seuil que son écriture trouve son mode idéal d’expression et d'équilibre. Une écriture condensée et dépouillée, mais dense d’émotion intacte que celle qui compose les poèmes de son dernier recueil poétique, Controsole. Un recueil hors temps, à contre-jour et à contre-temps. Une écriture neuve tout à la fois menue, intimiste et évanescente, mais aussi aux aguets, dans laquelle chaque vers, chaque notation, chaque bribe est « une figure de l’âme ». Et chaque poème « un paysage choisi ».

Texte©angèlepaoli

Adresse de l’exposition :

Club Malvasia Vecchia

San Marco 2586

Venezia (vicino teatro la Fenice)

Pour plus d’informations :

écrire à [email protected]

ou téléphoner au : 0412750999

Pour découvrir ou redécouvrir l’œuvre photographique d’Anna Toscano, se rendre sur le site d’aROOTS, où une exposition photo a été mise en ligne le 27 janvier 2005.

Voir aussi une interview (en italien) d'Anna Toscano par Ivano Malcotti sur Moleskine.

Rédigé le 27 janvier 2005 à 18:01 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack

20 janvier 2005

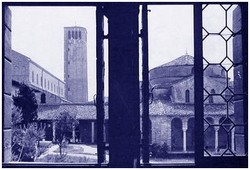

Torcello/20 janvier 1900

Le 20 janvier 1900 meurt à Brantwood (Cumberland) John Ruskin. J’ai évidemment en tête La Bible d’Amiens, mais aussi Les Pierres de Venise, dont je cite ci-dessous un passage consacré à Torcello :

« Si vous voulez vous bien rendre compte de l'esprit dans lequel commença la domination de Venise et d'où lui vint la force d'accomplir ses conquêtes, ne cherchez pas ce que pouvaient valoir ses arsenaux ; n'évaluez pas le nombre de ses armées ; ne considérez pas le faste de ses palais ; ne cherchez pas à pénétrer le secret de ses Conseils ; mais montez sur le rebord rigide qui entoure l'autel de Torcello, et là, contemplant comme le fit jadis le pilote, la structure de marbre du beau temple-vaisseau, repeuplez son pont jaspé des ombres de ses marins défunts, et surtout, tâchez de ressentir l'ardeur qui brûlait leurs coeurs, lorsque, pour la première fois, les piliers édifiés dans le sable et le toit leur cachant un ciel encore rougi par l'incendie de leurs foyers, ils firent retentir, à l'abri de ces murailles et accompagné par le murmure des vagues et le tournoiement d'ailes des mouettes, l'hymne-cantique chanté par eux à pleine voix.

John Ruskin, Les Pierres de Venise, Paris, Hermann, 1983, page 52. Traduction de Mathilde Crémieux.

Voir aussi sur ce blog Torcello : Venezia 83 (III)

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 20 janvier 2005 à 12:19 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

07 janvier 2005

Thétis la Titanide, sœur lagunaire ?

Lac/lacustre/lacune/lagune : tous quatre originaires, par leur étymologie commune, du latin lacus, ces mots ont tous à voir avec le « lac », « espace d’eau enclavé par les terres ».

Est « lacustre » tout ce qui pousse, vit, se construit au bord des lacs. Les petites cités sur pilotis de nos ancêtres bien sûr, mais aussi certaines demeures de nos contemporains. Ainsi, je revois, au nord du Viêt Nam, le long des rizières perdues entre les montagnes en pains de sucre, de belles et grandes bâtisses en bois, suffisamment haut perchées pour abriter, sous l’unique étage de la maison, buffles placides, cochons, couvées. Montées sur de solides armatures de bois, ces demeures lacustres abritent toute une vie communautaire, belle d’équilibre, où chacun trouve sa place. Et où il fait bon vivre.

Les « lacunes » appartiennent elles aussi au monde aquatique. À certaines plantes du bord de l’eau, aux membranes creusées de cavités. Et les lacunae salsae désignent, chez Lucrèce par exemple, « les profondeurs de la mer ».

De la terminologie botanique à l’anatomie, il n’y a qu’un pas. Et l’on dit de certains tissus cellulaires qu’ils sont assemblés autour d’un creux commun, appelé « lacune ». Au sens figuré, tout un chacun a conscience de ses propres vides et lacunes. Pans entiers de domaines de savoirs. Lacunes de la mémoire. Que l’on se résigne parfois à ne plus même essayer de combler.

Il appert que nous sommes constitués, malgré les apparences, de presque autant de creux que de pleins. Et que nos pleins eux-mêmes sont marqués de fissures, de brèches par lesquelles s’engouffrent toutes les carences qui nous guettent. Et que l’on passe parfois sa vie à vouloir colmater, pour mettre du plein là où il y n’y avait que vaste béance.

Ne pas oublier pourtant que certains de ces creux sont paradoxalement créatifs, comme ceux qui sont l’aboutissement de ce que le généticien Jean-Luc Ameisen nomme « le suicide cellulaire ». Ainsi, si les doigts de nos mains sont séparés, c’est que les meurtriers « ciseaux » de nos gènes, en pleine formation foetale, sont intervenus à temps. Afin de tailler dans le vif la chair inutile. Surplus de chair qui aurait fait de nous de charmants palmipèdes.

Il en est de même ou presque pour ce qui concerne Venise. Terre aquatique par excellence. Où l’on s’efforce et s’ingénie à déblayer le trop-plein qui menace de combler la lagune. L’on y cure les canaux que l’on désengorge des boues et détritus qui s’y amoncellent. Travail sisyphéen, travail de Titan entrepris de longue date pour éviter qu’un jour proche Venise et ses îles lagunaires ne soient définitivement reliées à la terre.

Il y a donc des creux, des fissures, des fossés qu’il est plus prudent de ne pas abandonner à leur vide originel. Et qu’il est peut-être bon de s’efforcer de combler. Il en est d’autres, au contraire, qui résistent à toute tentative.

Pour ce qui est de moi, j’ai toujours préféré le trop-plein au trop-vide. Même si je m’efforce aujourd’hui d’apprivoiser la culture du vide. Qui résiste à mon appréhension. Mes innombrables lacunes m’exaspèrent. Mes désirs insatiables génèrent en moi une perpétuelle insatisfaction. Une béance désespérée. À laquelle je ne parviens pas à me résoudre.

Lacunaires, lagunaires ? Comment n’avais-je pas immédiatement pensé au rapprochement de ces mots jumeaux ? (Merci à Marie-Pool de m’avoir dessillé les yeux).

Venise et sa lagune, dans leur complexe relation à la mouvance et à l’excès, me fascinent, m’attirent. Et m’angoissent. Excès de vide, excès de plein. C’est entre ces deux extrêmes que je suis sans cesse ballottée. Dans l'entre-deux, il y a la faille insondable. Dont je tente de colmater brèches et fissures. Indéfiniment. En digne et révoltée sœur des Titans.

Voir aussi le poème d'Andrée Chedid : La source des mots.

Rédigé le 07 janvier 2005 à 18:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

06 janvier 2005

Enfer et vanités à San Giorgio

Ils descendent à San Giorgio. Le campanile les écrase de son fuselage élancé, tout de brique finement ourlée de blanc. Ils se sentent lilliputiens à ses pieds. Sa pointe, perdue dans les nuages, déchire la mouvance du ciel. Ils vacillent. Saisis de vertiges. Leurs jambes ne les portent plus.

Lorsque la foule agglutinée veut s’engouffrer dans l’ascenseur monte tout aussitôt à leurs côtés un prêtre en soutane. Filiforme. Il s’accole à elle, la toisant de toute sa hauteur de squelette vivant. Ses yeux noirs, brûlants de fièvre, la scrutent avec insistance. Elle est prise peu à peu d’un malaise profond. La montée dans les entrailles du clocher lui semble « insoutenablement » longue. Peut-être même le prêtre libidineux va-t-il brusquement interrompre l’ascenseur. Elle sent sur son visage son haleine chaude et ses joues s’empourprent. Elle veut descendre, repousser l’homme loin d’elle. Elle le sent qui cherche son corps pour mieux s’en approprier les formes. Le malaise gagne progressivement les autres. Une claustrophobie croissante les enveloppe. L’impatience monte en chacun d’eux, pareille à une traînée de poudre qui ne demande qu’à s’enflammer.

L’ascenseur arrive enfin à destination. La porte coulissante leur livre passage et la plateforme leur délivre une bouffée d’air. Vital et frais, qui leur gicle en plein visage. Le ciel est à portée de regard, dégagé et clair. Ils aspirent le vent purifiant du large. La robe noire du curé obscène est engloutie dans les tourbillons lacunaires. Et avec elle disparaissent les démons de la nuit et les ombres livides du jour. Ils embrassent le décor des yeux, cherchent à percer les secrets de la ville, loin dans le dédale des canaux et des ponts. Tout en bas, sur la crête des remous, s’agitent dans un va-et-vient incessant et frénétique les embarcations miniatures des hommes, frêles voyageurs de l’éphémère.

Vu d’en haut, du sommet du campanile, ce fourmillement peut prêter à sourire. Elle se sent privilégiée. Elle savoure d’être extérieure à ce mouvement. Elle se trompe, probablement. Elle n’en est que soustraite. Pour un moment encore. Tout à l’heure, elle retrouvera ses semblables, se perdra elle aussi dans le manège routinier de cette circulation qui ne tarit jamais. Où vont-ils et quelle force les pousse ? Même au plus noir de la nuit, tous arpentent affairés le labyrinthe de calli e campi dans un sens, ou dans l’autre. Elle imagine un instant que la ville s’immobilise soudain. Qu’une force supérieure impose à tous de rester figés sur place. Arrêt sur images sur un son de flûte, comme dans Il Prato des frères Taviani. C’est peut-être ce qui se produit en réalité sans que personne en ait réellement conscience. Peut-être les visages qu’elle croise sur son chemin et dont elle frôle momentanément la vie ne sont-ils que des masques nouveaux ? Appliqués plus ou moins de guingois sur les visages anciens de tous ceux qui les ont jadis précédés en ces lieux.

Texte©angelepaoli

Retour à l'index de la Catégorie Autofiction (clairs de terres)(sous-catégorie : Venezia 83)

Rédigé le 06 janvier 2005 à 20:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Étape à San Clemente

Ils voulurent se rendre sur l’île San Giorgio. Grimper en haut du campanile pour embrasser le spectacle enchevêtré de la cité lacustre et de ses canaux. La Sérénissime. Etait-elle si sereine que cela, la ville qui continuait de s’enfoncer, inexorable, dans le sable et le déclin ! La chiesa San Giorgio apparut, sortie des brumes que le soleil hivernal avait du mal à transpercer. Ils virent le corps élancé du campanile se dresser devant eux. Soudain il fut tout près. Ils longèrent à nouveau des quais. Le vaporetto continua sa route. Sans s’arrêter. Où allait-il ainsi ? Qu’y avait-il après ? Ils ne tardèrent pas à s’apercevoir que l’arrêt suivant portait un autre nom. Le nom d’un autre saint. Celui de San Clemente. Présence absente de Depardon. À qui ils n’avaient pourtant pas eu l’intention de rendre visite. Le vaporetto était vide. Ils étaient seuls. Mais puisqu’ils étaient là, autant descendre sur le ponton.

Elle se souvient de la douceur du soleil sur sa peau. Elle se souvient aussi que cet instant de plaisir fut aussitôt effacé par l’étonnement et la terreur dont elle fut la proie. Elle avait devant elle des visages d’un autre monde. Qui l’attendaient pour l’accueillir. Des visages pareils à ceux qu’ils avaient eu l’occasion de voir dans les tableaux de Jérôme Bosch. Des visages grimaçants ouvrant sur des bouches à chicots. Défigurés par des sourires tordus. Des visages émaciés, creusés de rides. Des regards figés de grotesques. Des hommes et des femmes sans âge aux gestes désarticulés, aux grognements indéchiffrables. Ils étaient bien à San Clemente. L’île des fous. Entourée d’arbres, la belle bâtisse de l’asile déployait ses remparts. Elle se souvient de cette peur incontrôlable qui la prit lorsqu’elle se vit entourée de ces êtres informes. Elle aurait voulu battre en retraite, s’échapper. Pour aller où ? Lui, restait imperturbable. C’était sa façon à lui de désarçonner l’autre, de lui faire perdre contenance. Il jouait la carte de l'indifférence placide. Sa tactique était efficace. Il avait découragé les plus importuns, les plus agressifs. Mais elle, ils étaient tous autour d’elle, agglutinés les uns aux autres pour essayer de l’approcher, de la toucher. Ils lui adressaient des airs suppliants auxquels elle ne savait répondre. Elle se pressait contre les épaules solides de son amie dont elle connaissait la flexibilité des muscles. Et les réflexes. Elle la savait experte en sports de combat, capable de décocher d’une détente de jambe, un coup de pied qui pouvait atteindre l’autre au menton. Pour cela aussi elle l’admirait aussi. Elle lui enviait son indépendance de garçonne, sa force féline qui lui assurait en tout lieu et à toute heure une sécurité dont elle-même se savait totalement dépourvue. Elle faisait corps avec elle et sentir si proche le tressaillement des ses muscles suffisait à la rassurer. Du reste le vaporetto était là, elle ne risquait rien. La vie allait reprendre sa normalité ordinaire, sans histoire. Ils grimpèrent en hâte et se calèrent dans le fond du petit vapeur afin d’éviter les quelques passagers échappés à la surveillance de San Clemente. Ces visages, elle les avait pourtant déjà vus quelque part ! C’était ceux d’Affreux, sales et méchants. Brutti, sporchi

e cattivi. Leurs grimaces lui revenaient en mémoire. Peut-être Ettore Scola était-il venu ici, à San Clemente, pour un casting de figurants rares, introuvables ailleurs ! Le vaporetto s’était ébranlé en direction de San Giorgio. C’est du moins ce qu’ils espéraient sans se le dire. Le soleil était haut dans le ciel et la brume continuait de se dissiper. La journée recouvrait ses forces dans les eaux glauques et profondes de la lagune.

Retour à l'index de la Catégorie Autofiction (clairs de terres)(sous-catégorie : Venezia 83)

Rédigé le 06 janvier 2005 à 12:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

L’île aux morts

Encre de MCS. Tous droits réservés.

C’est ce matin-là qu'ils s’étaient décidés à partir pour San Michele. L’île aux morts. Le vaporetto glissait sur l’eau de la lagune. Lisse et vaguement huileuse. Peu à peu les brumes de la nuit s’estompaient. Ils croisèrent sur leur passage une longue barque fuselée, tendue de voiles noirs. Elle accosta dans le silence. Une femme en sortit la première, tout enveloppée de mousselines endeuillées. Suivie de silhouettes sombres. Une autre gondole arriva, luisante et silencieuse. Le cercueil fut hissé hors de l’embarcation. Porté en terre ferme par quatre redingotes ténébreuses. Le froid de la mort les frôla au passage. Recroquevillés sous leurs pelisses, ils s’éloignèrent hâtivement.

L’île de San Michele est belle mais noire. Mystérieuse. Glaciale. Un timide rai de lumière tente une percée à travers des restes de feuillages. Les allées couvertes de feuilles mortes bruissent sous leurs pas. La première tombe sur laquelle ils posent leur regard est la tombe d’un poète. Quelques vers de son invention courent sur la pierre abandonnée. Le nom du poète lui saute au visage. Elle se sentit vaciller. C’est aussi le nom de Mara. Le poète porte le nom même de celle avec qui elle s’est violemment disputée durant son sommeil. Un nom de marionnettiste. Un nom en accord avec la personnalité imprévisible de celle à qui il appartenait. Cette coïncidence la bouleverse. Elle est décomposée. Elle se sent oppressée par une angoisse qui la laisse sans voix. Ils doivent la soutenir. Elle comprend à ce moment-là que quelque chose d’insolite et de dangereux l’habite. Quoi, au juste ? Elle n’en sait rien. Elle en savoure pourtant l’impression d’ « étonnante étrangeté », de malaise qui se dilue dans ses veines. Son savoir est contenu dans ses rêves.

Elle lui chuchota, apaisants, quelques mots de tendresse. Tous deux l’entraînèrent un peu plus loin. Vers la tombe d’un grand poète cette fois, celle d’Ezra Pound, indiquée par une flèche. Hirsute et enrubanné de rouge, un balai de sorcière est posé à côté du grand homme. Fiché de guingois dans le sol. Abandonné là par le gardien du cimetière, peu soucieux de convenances et de hiérarchie. Il lui semble réentendre les notes grinçantes d’un « concert baroque », donné parmi les tombes de Diaghilev et de Stravinsky. Il lui semble que le grand prêtre roux, pareil à un diable monté sur des ressorts, va surgir d’un moment à l’autre, flanqué des ses nonnettes folles. Elle est sous l’emprise de la peur.

Ils avaient erré longuement dans le cimetière juif, mortellement silencieux. Puis rejoint le quai. L’arrivée du vaporetto était toujours un soulagement. La promesse tenue que la vie continuait ailleurs. Qu’elle reprenait, plus loin, sur les damiers de la ville, après une brève interruption. C’était comme une résurrection, auréolée de lumière.

Texte©angelepaoli

Voir aussi « La petite barque »

Retour à l'index de la Catégorie Autofiction (clairs de terres)(sous-catégorie : Venezia 83)

Rédigé le 06 janvier 2005 à 12:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Mara

Cette nuit-là, elle a fait un rêve. Elle a rêvé qu’elle venait de rompre avec sa meilleure amie. Celle qu’elle a laissée au nord, dans les brumes du continent. Elles s’étaient violemment disputées. À cause de cet homme avec lequel « Mara la Noire » vivait depuis des mois. Un homme pervers et jaloux qui la séquestrait. Elle la rétive, l’indomptable, la révoltée. Depuis qu’elle le connaissait, elle vivait dans le noir. Recluse derrière des volets tenus constamment clos. Ils avaient tout essayé pour la libérer. Elle s’entêtait dans un amour sans issue autre que celle de la violence. Elle, justement, à voir Mara si résignée, si étrangère à elle-même, avait fini par se laisser gagner par la violence et elle avait tout brisé dans la maison. Elle avait cogné avec toute la force de ses poings sur le torse ennemi. Elle l’avait griffé au visage et mordu au cou. Il saignait. Son amie ne l’avait pas supporté et elle s’était retournée contre elle. Elle les avait quittés tous deux, les abandonnant l’un à l’autre. A leur sinistre tragédie.

Au matin, elle s’était réveillée meurtrie. Son visage défait trahissait les tourments de sa nuit. Ils l’avaient questionnée doucement. Elle avait raconté son rêve. Ils l’avaient écoutée. Ils avaient accueilli sa violence désespérée. Patiemment, ils avaient calmé son chagrin.

Retour à l'index de la Catégorie Autofiction (clairs de terres) (sous-catégorie : Venezia 83)

Texte©angelepaoli

Rédigé le 06 janvier 2005 à 11:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Torcello

« Une tranquillité délicieuse s'étendait sur le petit campo de Torcello et, autant qu'il m'en souvienne, aucune n'est aussi subtilement audible, sinon celle de la campagne romaine. »

Henry James, Heures italiennes, Editions La différence, Paris, 1985, page 75.

Ils avaient flâné tout en tendresse, dans la tiédeur brumeuse de l’hiver. D’abord le long des quais bordés de verdure incertaine. Puis le long des jardins qui mènent à l’église. Ils la voyaient qui se rapprochait. Ils étaient comme suspendus à son architecture. Arrimés, émus et silencieux, à cette imposante muraille. Absorbés dans cette grandeur passée qui n’était plus. Grandeur d’une beauté simple, pourtant. Empreinte de majesté médiévale.

Les murs épais de l’enceinte laissaient filtrer les sons purs de flûtes traversières et de hautbois. Les notes célestes montaient, déchirant l’air froid où elles finissaient par se dissoudre. Ils avaient pénétré à l’intérieur de l’église, s'étaient absorbés pareillement dans la musique. Les chapelets de sons s’élançaient vers la voûte, transperçant la vaste nef.

Enlacée par la guirlande légère des notes, elle avait rêvé un moment qu’elle venait de prononcer ses vœux. Elle était entrée dans les ordres et elle avait choisi. À présent, elle était carme déchaussée. Hiver comme été, elle errait nu-pieds dans la nef déserte et elle s’absorbait dans cette large fresque des Enfers dont la vue quotidienne suffisait à secouer ses épaules de frissons. Un diable terrible trônait, les yeux injectés de sang et engouffrait, gueule béante, les corps minuscules et tremblants des malheureux humains engloutis. Les larmes lui montaient aux yeux. Elle, désormais, c’est à Dieu qu’elle appartenait. Les notes continuaient de monter sous la voûte et les larmes roulaient sur son visage. Silencieuses et perlées. Elle avait oublié jusqu’aux raisons de ses pleurs. Ils l’avaient regardée en silence, un peu désemparés eux aussi.

Ils ont quitté l’église et rejoint les quais à la nuit tombée. La lumière d’un lampadaire fantôme a guidé leurs pas jusqu’au bateau. Un si gros bateau pour une île si petite. L’air frais du large chasse peu à peu les démons ricanants de la nef. Des larmes nouvelles effacent les larmes plus anciennes. Des larmes de froid et de vent. Un vent glacé tombe des montagnes prochaines. Dont, le matin même, elle a découvert les crêtes enneigées, là-bas sur les monts Apennins. Cela avait été un éblouissement.

Ils ont retrouvé l’espace douillet de leur chambre. Avec bonheur. Ils parlent peu. Leur échange muet, dense d’émotion, leur paraît plus éloquent que bien des discours. Elle s’est endormie avec des larmes au bord des cils.

Voir aussi Torcello/20 janvier 1900.

Retour à l'index de la Catégorie Autofiction (clairs de terres)(sous-catégorie : Venezia 83)

Texte©angelepaoli

Rédigé le 06 janvier 2005 à 11:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

La lagune

Ils avaient roulé ce mot de lagune dans leur bouche, chacun à sa manière. C’était comme un bonbon ancien, mystérieux, chargé de rêves. Et pourtant, il gardait une saveur fade et creuse. Lacunaire. Faite d’un mélange d’eau de mer et d’eau saumâtre. Un jour pourtant, la lagune les avait entraînés jusqu’à elle. Ils avaient d’abord découvert le large, la mer grise. Les grandes plages désertées du Lido, abandonné au vide de sa solitude. Ils avaient marché longtemps dans le vent et les embruns. Elles avaient marqué le sable de leur empreinte jumelle. Elles récitaient Duras. Elles étaient à l’embouchure du Mékong. Elles faisaient crisser sous leurs pas les petits coquillages qui affleuraient dans les trous d’eau. Le Pacifique les berçait du roulis nonchalant de ses vagues. La mendiante s’était glissée entre elles. Elles étaient habitées de son chant. Portées par une émotion qui les jetait l’une vers l’autre. Elles avaient retenu leur tendresse sans limite pour la mendiante et pour elles-mêmes.

Elle avait retrouvé le vaporetto du retour avec un certain soulagement. Il lui semblait qu’elle retournait à la vraie vie. Le Lido était mort. Ouvert sur le large, mais vide. Mortes et vides, les villas l’étaient aussi, comme le grand hôtel aux allures viscontiennes. Les arbres défeuillés geignaient sous les rafales. Le froid humide et pénétrant la glaçait. Ils regardaient les formes de la cité lacustre venir à leur rencontre, de plus en plus précises. Ils reconnaissaient au passage le campanile de San Giorgio, le corps rond et massif de la Salute, les ciselures de la place Saint-Marc. Ils allaient regagner l’intérieur des terres. C’était comme un repli nécessaire... dont elle ressentait déjà les bienfaits. Elles avaient abandonné aux vents lagunaires, là-bas, de l’autre côté de la vie, le chant de la mendiante. Elles se serraient, attentives, l’une contre l’autre, à l’affût chacune, des formes du corps désiré dans le silence. Elles vibraient d’une attente qui n’osait s’exprimer, d’une tension contenue qui fluait et refluait de l’une à l’autre.

Elle se disait que peut-être elle n’était pas prête à recevoir cette vérité d’elle qui l’appelait vers d’autres femmes. Mais quand le serait-elle ? Jusqu’à quand lui faudrait-il attendre ? Pourtant cette mélodie enfouie depuis les origines dans les fibres secrètes de son corps, elle la reconnaissait. Elle était sienne depuis toujours. Mais elle n’osait pas. Elle avait peur qu’un geste, un mot, un sourire même ne viennent faire voler en éclats cette promesse. Elle avait peur surtout du refus de l’autre. Peur du malentendu. Peur aussi de ses réactions. A lui, surtout. Le soir dans l’unique chambre qu’ils se partageaient, elle se pelotonnait contre lui, guettant le mystère du sommeil de cette autre femme qui s’endormait non loin d’elle. Elle rêvait de se couler contre son corps musclé de motarde dont elle percevait l’élasticité sous la cotonnade du pyjama. Elle espérait qu’elle se déciderait à franchir le premier pas. Elle rêvait de longs embrasements de leurs corps jumeaux. Demain peut-être. Ce serait pour demain. Cette pensée la tenait en émoi. Elle se sentait dans un hors-temps qui n’appartenait qu’à elle.

Retour à l'index de la Catégorie Autofiction (clairs de terres)(sous-catégorie : Venezia 83)

Texte©angelepaoli

Rédigé le 06 janvier 2005 à 10:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Premiers pas

« Enfance et reconnaissance de la vue : si l’on n’a pas compris quelque chose dans le tissu de sa propre existence, Venise est la dernière chance pour le saisir et le ressaisir. »

Philippe Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise, Plon, 2004, page 14.

Son premier séjour à Venise était lié à son nouvel amour. Un amour non encore parfaitement éclos. Sur l’orée. Sur cette frange étroite et lisse, mais droite, sur laquelle elle tâchait de maintenir son équilibre. Ils étaient partis tous les trois. L’ère du trio avait pris ses racines lors de leurs précédentes rencontres. C’était l’époque où ils se pensaient suffisamment forts, suffisamment jeunes pour se construire dans cette géométrie. Chacun avait choisi son angle, s’y était installé. Confiant en ses dons d’imagination et en la générosité de l’autre. Confiants aussi en cette qualité du temps qui continuait de donner encore à leur vie une dimension d’éternité. Jusques à quand?

Ils avaient pris le train au vol. In extremis. Elle arrivait de son bureau. Ils arrivaient de leur province. C’était leur première rencontre hors de la capitale, hors des héberges dans lesquelles leur amour semblait avoir pris ses marques. Hors des repères tangibles et reconnus de leurs sentiments.

Sa mémoire lui fait défaut. Comment retrouver tous les détails perdus ? Elle croyait pourtant avoir tout gardé intact en elle. Elle croyait qu’il suffirait d’appuyer sur tel ou tel bouton pour qu’aussitôt, les petites cellules gardiennes des souvenirs libèrent de leurs mailles une odeur, une impression, une image fondamentale. Entraînant derrière elle l’essaim bourdonnant du passé. Mais non, il n’en était rien. Elle s’était trompée. Il lui fallait se résoudre à accepter ces absences, ces gommages, ces infidélités faits à ses souvenirs. Ces lagunes de la mémoire.

Ils avaient voyagé sans histoire et, au petit matin, ils avaient découvert ensemble, dans l’éblouissement d’une lumière laiteuse, l’eau clapotante du canal qui mettait fin aux ramifications labyrinthiques des chemins de fer italiens. Elle se souvient de cette magie de la gare qui prend brutalement pied dans l’eau. Ils étaient passés, sans transition ou presque, du corps mouvant du train dont ils gardaient encore dans les fibres du corps les balancements grincheux, au flottement glissant et saccadé du vaporetto. À son instabilité mouvante. Elle se souvient du bruit de moteur, des secousses données par les vagues, des embruns. De ses longs cheveux rejetés en arrière, "embroussaillés" par le vent. De la pension familiale, modeste mais agréable, et de leur chambre qui donnait sur le canal. De ce séjour très cosy, de son décor un peu vieillot mais confortable, à deux pas de l’Accademia. Du bar aux odeurs de cornetti où ils prenaient leur premier café, accoudés au comptoir, encerclés par la rumeur régulière de la machine à espresso. Une rumeur de locomotive avec ses jets de vapeur. Tout aussitôt ragaillardis, ils se lançaient dans d’interminables déambulations. Ils aimaient à se perdre dans le labyrinthe de la ville, passer d’une rive à l’autre, contourner la belle par l’arrière. Se frotter à l’envers du décor. Ils avaient découvert les arsenaux, le ghetto, les quartiers moins brillants qui s’enfonçaient toujours davantage dans la moisissure. Les ménagères silencieuses qui reviennent de leur marché, le cabas empli des légumes de la lagune. Les activités ouvrières. Ils étaient passés des quais glorieux du Grand Canal, de ses palais ciselés avec art aux quais moins reluisants des Zattere, en face de l’île de la Giudecca. Ils avaient gardé secret le désir de s’aventurer vers la lagune. Ils la contemplaient de loin, en silence, blottis sur un banc.

Elle se tenait entre eux deux, abandonnant chacune de ses joues tantôt à l’épaule de l’un, tantôt à celle de l’autre. Les yeux perdus dans la lumière du large, elle rêvait d’un amour parfait, dans lequel elle n’aurait pas à choisir entre lui et elle. Un amour fusionnel, complet. Sans souffrance.

Texte©angelepaoli

Retour à l'index de la Catégorie Autofiction (clairs de terres)(sous-catégorie : Venezia 83)

Rédigé le 06 janvier 2005 à 10:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

04 janvier 2005

Lagunes/langues/lacunes

Andrée Chedid, La source des mots

« Je débutais

Au fond des lagunes

De la parole

Immergé dans ses remous

Et dans la source des mots

De ce temps-là

J’englobais toutes les langues

Je regorgeais de sons

Je jouais l’impossible

Sur mon clavier

Mais bientôt je naquis

Au monde des limites

Bientôt vos appels

Décryptèrent mon maquis

Bientôt vos voix

M’établirent en lieu

Et en frontières

Bientôt vos gestes

Tracèrent des règles

Dans ces marais d’infini »

Andrée Chedid, Rythmes, Gallimard, Collection blanche, 2003, pp. 27-28.

« Rien, en Poésie, ne s'achève. Tout est en route, à jamais. En d'autres temps, d'autres termes, d'autres élans, la Poésie, comme l'amour, se réinvente par-delà toute prescription. Ne sommes-nous pas, en premier lieu, des créatures éminemment poétiques ? Venues on ne sait d'où, tendues vers quelle extrémité ? Pétries par le mystère d'un insaisissable destin ? Situées sur un parcours qui ne cesse de déboucher sur l'imaginaire ? Animées d'une existence qui nous maintient - comme l'arbre - entre terre et ciel, entre racines et créations, mémoires et fictions ? La Poésie demeurera éternellement présente, à l'écoute de l'incommensurable Vie. »

Andrée Chedid

Ci-après un lien sur la dédicace sonore d'Andrée Chedid (le 19 juin 2003) pour la Radio du Livre (Radio France), à l'occasion de la publication de son recueil Rythmes. [RealPlayer]

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 04 janvier 2005 à 21:15 | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack

19 décembre 2004

Andrea Zanzotto/Imprécations à la reine

« Oci de bissa, de basilissa,

testa de fogo che’l giasso inpissa,

nu te preghemo : sbrega su fora,

ne te inploremo, tutto te inplora ;

mόstrite sora, vien su, vien su,

tiremo tutti insieme, ti e nu

aàh Venezia aàh Venissa aàh Venùsia

Occhi di biscia, di regina,

testa di fuoco che accende il ghiaccio,

noi ti preghiamo : erompi su, fuori,

noi t’imploriamo, tutto t’implora ;

mostrati sopra, sali, sali,

tiriamo tutti insieme, tu e noi

aàh Venezia aàh Venissa aàh Venùsia

« Yeux de couleuvre, de basilissa

tête de feu qui embrase la glace,

nous t’en prions : jaillis des flots, aller,

nous t’implorons, tout t’implore ;

montre-toi, élève-toi, élève-toi, toi et nous, tirons ensemble

aàh,Venise, aàh, Venissa, aàh, Venùsia »

Alors qu’il travaille au doublage de son Casanova, tourné en anglais, Federico Fellini demande à Andrea Zanzotto s’il accepterait d’écrire un texte en dialecte vénitien pour l’ouverture du film.

Hommage à la Sérénissime, cette ouverture met en scène une cérémonie initiatique qu’engage le doge. Rituel marqué par l’apparition nocturne, devant les Vénitiens rassemblés, d’une déesse que les flots tenaient jusque-là engloutie (cf. Ezra Pound, Les Cantos, Ebauche de Cantos, XVII). A la fois mère et putain, cette « divinité lagunaire », cette chrysoprase surgie des flots, est offerte au désir des hommes qui feulent devant cette théogonie : « Rèitiai s’ainàtei vebélei », cri dédicatoire initial à la grande déesse Rèitia, guérisseuse et tisserande. Puis qui couvrent d’injures la promesse de femme encore émergeante, au moment où sombre dans les abysses son visage qui se dérobe pour toujours à leur désir : « Vulve fouteuse, cul foireux, baba catabà, vieille puante. » Aàh Strùssia.

Cette « cérémonie… métaphore idéologique du film tout entier », Fellini attend de Zanzotto qu’il en compose, en un dialecte poétique rénové et vivifié, « plurivénitien » donc, une sorte de récitatif mimant le rituel, le cadençant, depuis la miraculeuse émergence de cette figure tutélaire, jusqu’à la disparition de cette « dragonne d’argent », de cette « bougresse de sorcière ». La première section qui forme le recueil est un « Récitatif vénitien ». Les hommes y scandent la mise hors de l’eau de ce « simulacre » de carton-pâte et leur chant se mue en huées à l’instant de l’effondrement et de l’engloutissement de la Poupée géante dans l’écume placentaire du Canal Grande. La place fondamentale accordée aux comptines et aux rengaines dicte au poète le choix du sizain et du décasyllabe. Chaque strophe se clôt sur une formule incantatoire lancée à la gloire de Venise/Vénus:

« Aàh Venessia/aàh Regina/aàh Venùsia ».

Les comptines, on les retrouve dans la Cantilène londonienne. Chanson fredonnée en « petèl », « la langue câline » par laquelle les mères bercent leurs tout-petits : « Pin penin/valentin/pena bianca/mi quaranta/mi un mi dòi mi trèi mi quatro… »

Intitulée La Veillée/Filò comme le titre éponyme du recueil, la troisième section du livre est « un discours qui sert à faire passer le temps ». En réalité, un « discours second », une « méditation » née au cours de cet itinéraire étrange mené entre mythe et dialecte, qui puise largement dans le dialecte rustique haut Trévisan. Langue maternelle du poète, réhabilitée par la création poétique. Texte-manifeste de défense et illustration de la « dialectalité ».

Andrea Zanzotto, Filò, la Veillée, Éditions Comp'act. Traduction de Philippe Di Meo.

Texte©angelepaoli

Ci-après, trois clips sonores du film Casanova (aàh Venezia aàh Venissa aàh Venùsia) (La poupée automate) (Canto della Buranella). (Musique de Nino Rota. Copyright : C.A.M. S.r.l.\EUREKA s.a.s) [format RealPlayer]

Retour à l'index de la catégorie Péninsule (littérature italienne et anthologie poétique)

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 19 décembre 2004 à 03:49 | Lien permanent | Commentaires (0)

18 décembre 2004

« La petite barque »

(en marge de Bruegel l'Ancien, J.-B. Pontalis et Arnold Böcklin)

Image www.venise-autrement.com

La petite barque s’ébranle doucement. Un clapotis léger vient battre de mille bulles ses flancs arrondis. Elle glisse, et fend l’eau en silence. L’eau huileuse du Canal Grande. Une eau mortelle sans lumière et sans vie. Une silhouette sombre se dresse à sa poupe. Silhouette encapuchonnée d’un moine noir. À l’arrière, entortillée dans un linceul de lin blanc, la forme indistincte d’un corps recroquevillé. La barque continue de tracer son sillon dans le bras désormais élargi du canal : à la croisée de deux bras d’eau, également obscure. Les lignes chevelues d’une île dessinent au large leur estampe. Les cyprès lancent leur fuselage vers la brume. La masse opaque des arbres estompe les contours. La mandorle au sexe de femme se rapproche peu à peu des rives et la berge frangée dévoile ses escarpements rocheux. Inhospitaliers. Au détour d’une boucle de terre et d’eau, une allée de tombeaux aligne une géométrie de façades blanches. Le voyage tire à sa fin et la barque accoste sans violence l’île San Michele. La silhouette noire ébauche un signe. D’autres se profilent au devant d’elle. Le corps indistinct est hissé sur la terre ferme, emporté à son tour dans le royaume caverneux des âmes du silence.

Texte©angelepaoli

Voir aussi Tarjei Vesaas/La barque le soir

Rédigé le 18 décembre 2004 à 16:23 | Lien permanent | Commentaires (0)

12 décembre 2004

Cantilene londinese d’Andrea Zanzotto

[Cantilène londonienne en pur dialecte vénitien (Cantilene londinese, extraite du recueil Filò), que Zanzotto a spécialement composée pour le film Casanova, sur l’invitation de Federico Fellini]

« Pin pidìn

cosa gàstu visto?

Sta piavoléta nua

'sto corpezìn 'ste rozéte

'sta viola che te consola

'sta pèle lisa come séa

'sti piseghéti de risi

'sti océti che te varda fisi

e che sa dir « te vo'i ben »

'ste suchéte 'sta sfezéta -

le ze le belése da portar a nòse

a nòse conpòste de chéa

che jèri la jèra putèa. »

Transposition en italien :

« Piè-piedino

che hai visto ?

Questa bambolina nuda

questo corpicino queste rosette

questa viola che ti consola

questa pelle liscia come seta

questi riccioli pizzichini

questi occhietti che ti guardano fissi

e che san dire « ti voglio bene »

queste zucchette questa fessurina -

sono le bellezze da portare a nozze

nozze composte di quella

che ieri era bambina. »

Traduction en français :

"P'tit peton,

qu'as-tu vu ?

Cette poupelette nue,

ce corpsbambin, ces rosettes

cette violette qui te console,

cette peau lisse comme soie,

ces bouclettes pincettes,

ces p'tits yeux qui fixement te regardent

et qui savent dire "j'taime 'bbien",

ces courgelettes, cette fentelette -

sont des beautés qu'il faut mener à la noce,

noces solennelles de celle,

de celle qui hier encore était petite fille."

Andrea Zanzotto, Filò, La Veillée pour le Casanova de Fellini, Editions Comp’Act, page 53. Traduction de Philippe Di Meo.

Pour en savoir plus sur Andrea Zanzotto, voir ci-après la fiche bio-bibliographique rédigée par YT (mon compagnon de toujours et le webmaestru de Terres de femmes), fiche qu’il m’a aimablement cédée pour ce blog.

Andrea Zanzotto est une des voix les plus fortes et les plus singulières de la poésie italienne contemporaine. Né le 10 octobre 1921 à Pieve-di-Soligo (province de Trévise), il achève des études de lettres à l’université de Padoue avant de voyager en France, puis en Suisse. Il revient ensuite dans sa région natale, ciment et enracinement « ethnique » de toute son œuvre poétique ; c’est d’ailleurs à Pieve-di-Soligo qu’il a enseigné jusqu’à son départ à la retraite.

Ses premiers recueils de poèmes — Vers, Dans le paysage (Dietro il paesaggio, 1951) et Élégie et autres vers (Elegia ed altri versi, 1954) —, ont pour toile de fond le paysage de Vénétie. Mais un paysage nostalgique, qu’il sent de plus en plus sous la menace des "imparfaites perfections" d’une modernité envahissante. Dans ses poèmes, son amour/frayeur ("afrore/amore") est mis en correspondance avec de multiples références à Pétrarque, Leopardi, Hölderlin ou Mallarmé, points cardinaux presque sacerdotaux, à la fois repères d’ordonnancement, poches de résistance, mais aussi alphabets métaphysiques.

Vocatif (Vocativo, 1957) marque la fin de la première période de sa production poétique et une certaine distanciation par rapport à l’hermétisme et à ses modèles (notamment Giuseppe Ungaretti qui, le premier, avait remarqué l’originalité de son talent). Zanzotto entreprend dès lors une vaste recherche expérimentale portant sur le langage, et qui rende compte de l’authentique dévastation de la nouvelle réalité industrielle et de la névrose consumériste dont il fait de plus en plus le constat angoissé et traumatisant, tant sur le plan écologique que sur celui d’une « écologie de l’esprit ». Comme le souligne Zanzotto dans Prospezioni e consuntivi, Entro Passato prossimo e presente moto », « j’utilise le mot dévastation, car on assiste à une prolifération-métastase de survies distordues, de synchronies et d’achronies vénéneuses, d’inversions de sens … une corruption qui s’est avérée dès la fin des années quatre-vingt ». Aussi ses vers se donnent-ils comme point de départ une réflexion sémantique sur la valeur du langage et du matériau poétique. Cet expérimentalisme se traduit sur le plan syntaxique et stylistique par le déploiement proliférant et ardent d’une gamme étendue – quasi spéculaire – de codes et de registres linguistiques, de la langue littéraire la plus soutenue au dialecte vénitien, en passant par toutes sortes d’expressions issues de langues étrangères ou de langues anciennes (latin ou provençal), d’idiomes (technolectes inspirés entre autres de l’astrophysique, de la psychologie, de la microbiologie ou des « mass media »), de lexiques composites ou de registres divers (du plus soutenu au plus familier ou du plus populaire au plus puéril, notamment le « petèl », le jargon infantile de la province de Trévise). Mais cette plongée pluridirectionnelle au cœur du langage se traduit aussi par une attention soutenue pour tous ses composants phonologiques (sons, rythme, timbres) et leurs possibles entrées en résonance.

Les nombreux recueils qu’Andrea Zanzotto a publiés à partir des années soixante sont les suivants : IX Ecloghe (1962), La Beauté (La Beltà, 1968), Gli sguardi i fatti e senhal (1969), les Pâques (Pasque, 1973), La Veillée (Filò, Per il Casanova di Fellini, 1976), la mythologique trilogie le Galaté au bois (Il Galateo in bosco, 1978), Phosphènes (Fosfeni, 1983) et Idiome (Idioma, 1986), puis Météo (Meteo, 1996) et Sovrimpressioni (2001). On doit aussi à Zanzotto une production comprenant des récits et proses (Au-delà de la brûlante chaleur [Sull’altopiano], 1964) et des essais critiques rassemblés dans deux recueils, Fantasie di avvicinamento. Le Letture di un poeta (1991) et Aure e disincanti nel Novecento letterario (1994).

Voir et entendre :

- Andrea Zanzotto/Imprécations à la reine.

- Clips musicaux du film Il Casanova de Fellini.

Retour à l'index de la catégorie Péninsule (littérature italienne et anthologie poétique)

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 12 décembre 2004 à 19:36 | Lien permanent | Commentaires (0)