2 mai 1940/Ouverture de la saison des Ballets russes

Le 2 mai 1940 est ouverte à Paris, au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, la saison des Ballets russes. Avec, à l’affiche, deux œuvres majeures de l’opéra russe : Boris Godounov de Modeste Moussorgsky et Eugène Onéguine de Piotr Ilitch Tchaïkovski (les compositeurs se sont tous deux inspiré d’Alexandre Pouchkine).

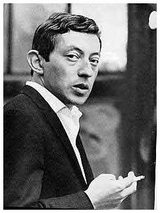

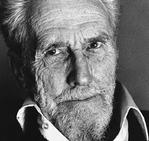

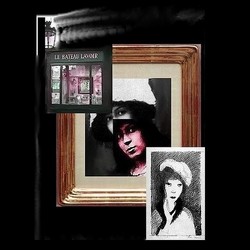

Ilia Efimovitch Repine (1844-1930)

Portrait de Modeste Moussorgsky

Huile sur toile, 1881

Moscou, galerie Tretiakov

Source

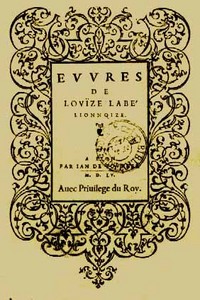

BORIS GODOUNOV

Le premier livret, Boris Godounov, reprend la tragédie historique du tsar du même nom, accusé d’avoir fait assassiner l’héritier légitime du trône. Le livret s’inspire de la chronique dramatique que Pouchkine a rédigée en vers en 1825. Alors que le poète est en exil. L’opéra éponyme, créé par Moussorgski, est donné pour la première fois à Saint-Pétersbourg en 1874.

Cette œuvre, qui met en scène les épisodes sanglants de l’histoire de la Russie aux XVIe et XVIIe siècles (Boris Godounov a été tsar de 1598 à 1605), oppose au personnage individuel du tsar, le personnage collectif du peuple. À qui les événements, aidés par l’éveil de la conscience, donnent d’évoluer du statut de personnage passif et opprimé à l’état de force aveugle, guidée par la révolte.

Cet opéra continue de symboliser, par-delà le temps et les révolutions, les troubles et les misères auxquels le peuple russe, perpétuellement bafoué, a été sans cesse assujetti. Elle constitue une œuvre phare dans l’histoire de ce pays en même temps qu’une œuvre historique sur le plan musical. Grâce notamment à l’un des plus grands interprètes de Boris, Chaliapine.

EUGÈNE ONÉGUINE

Tout autre est l’œuvre de Tchaïkovski, composée de 1877 à 1878 et présentée pour la première fois à Moscou en mars 1879. Inspirée du roman le plus populaire de Pouchkine (1831 à 1834), cet opéra s’appuie sur une composition dramatique très mouvementée. Du moins sur le plan de l’expression des sentiments, portés ici à leur acmé. Une œuvre violente, aux accents pourtant essentiellement élégiaques. Qui met en scène un don Juan blasé, Eugène Onéguine, poursuivi par les requêtes de la belle Tatiana. Dont Tchaïkovski lui-même déclare être tombé amoureux.

« Une âme pleine de beauté féminine et de pureté, qui n’a pas encore été souillée par le contact avec la vie réelle. »

Un opéra vibrant des influences françaises de Gounod (en particulier son Faust ) et de l’art vocal italien.

Angèle Paoli

D.R. Texte angèlepaoli

Voir/écouter : - Féodor Chaliapine sur le site dutchdivas.net où l'on peut entendre un court extrait de « La mort de Boris » (enregistrement « live » du 4 juillet 1928 à Covent Garden) ; - Féodor Chaliapine sur le site cantabile-subito : Once at eve [Gramophone, 1911] ; - la soprano Galina Vichnievskaïa dans l’air de Tatiana. Enregistrement « live » d’Eugène Onéguine (octobre 1956 à Moscou). Source : Abeille musique.  |

Retour au répertoire de mai 2007

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle