21 janvier 2005

Index de la Catégorie Péninsule italienne

Catégorie : Péninsule italienne (littérature italienne et anthologie poétique) - INDEX ALPHABETIQUE. Pour accéder à l'un des articles, cliquer sur le patronyme de l'écrivain.

• Agamben (Giorgio), Idée de la prose, Christian Bourgois, 1988, rééd. 1998. (ARTICLE)

• Bertolucci (Attilio), Voyage d'hiver, traduction de Muriel Gallot, Verdier, 1997, p. 27. (EXTRAIT)(COMMENTAIRE de Florence Trocmé à la notule consacrée à Anna Toscano)

• Citati (Citati), Brève vie de Katherine Mansfield [Rizzoli editore, Milan, 1980], Quai Voltaire, 1987, p. 14. (EXTRAIT)

• Conte (Giuseppe), "J'ignorais ce qu'est un poète" in Vocativo, Revue franco-italienne. N°1. Printemps 1986, Arcane 17 Éditeur, pp. 52-53. (EXTRAIT)(BIO-BIBLIOGRAPHIE)

• Iacopone da Todi, "O iubelo de core", Anthologie bilingue de la poésie italienne, Gallimard, Collection de la Pléiade, 1994, pp. 4-5. (EXTRAIT)

• Luzi (Mario), « Du fond des campagnes », in L’Incessante Origine, Flammarion, 1985, pp. 112-115. (EXTRAIT)

• Maraini (Dacia), La Vie silencieuse de Marianna Ucrìa (La Lunga Vita di Marianna Ucrìa), Robert Laffont, 1997. (ARTICLE)(PHOTO)

• Pasolini (Pier Paolo), A na fruta, "Poèmes à Casarsa" (1941-1943), La Nouvelle Jeunesse, Gallimard. (EXTRAIT)(BIO-BIBLIOGRAPHIE)

• Pusterla (Fabio), "Une vieille", Deux rives, Cheyne éditeur, 2002, page 47. (EXTRAIT)(BIO-BIBLIOGRAPHIE)

• Quasimodo (Salvatore), "Et c'est bientôt le soir", Poesie e discorsi sulla poesia, Mondadori, Milan, 1974, in Anthologie bilingue de la poésie italienne, Gallimard, Éditions de la Pléiade, page 1347. (EXTRAIT)

• Risset (Jacqueline), A.Z., « Autour d’Andrea Zanzotto », Vocativo, 1986, éd. Arcane 17, page 107. (EXTRAIT)(PHOTO)

• Saba (Umberto), Tutte le poesie, éditées par Arrigo Stara, Mondadori, Milano, 1988, p. 431. (EXTRAIT)(BIO-BIBLIOGRAPHIE)

• Stampa (Gaspara), O caro annunzio, "Poème 100", Poèmes, édition bilingue, Poésie/Gallimard, 1991, page 144. (EXTRAIT)(BIOGRAPHIE)

• Strozzi (Barbara), "Lamento", Eraclito amoroso. (EXTRAIT)(BIOGRAPHIE)(LIEN VERS EXTRAIT MUSICAL)

• Tabucchi (Antonio), "Rêve de Giacomo Leopardi", Rêves de rêves, Christian Bourgois Éditeur, 1994, p. 77 à 81. (ARTICLE)(EXTRAIT)

• Toscano (Anna), "Venezia", Controsole, Como, LietoColle, 2004.(EXTRAIT)(PHOTOS)

• Ungaretti (Giuseppe), "Lointains de paradis perdu", Carnets italiens [1931-1934], Fata Morgana, 2004, page 57. (EXTRAIT)(BIO-BIBLIOGRAPHIE)

• Vittorini (Elio), "Sicilia !", Conversation en Sicile, Gallimard, 1948. (ARTICLE)

• Zanzotto (Andrea), "Cantilene londinese", Filò, La Veillée pour le Casanova de Fellini, Editions Comp’Act, page 53. (EXTRAIT)(BIO-BIBLIOGRAPHIE)

• Zanzotto (Andrea), "Imprécations à la reine", Filò, la Veillée, Éditions Comp'act. (ARTICLE)(EXTRAIT)

Rédigé par angèlepaoli le 21 janvier 2005 à 21:37 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

16 janvier 2005

Venezia (Anna Toscano)

Portrait d'Anna Toscano.

Image G.AdC

Ci-après, la traduction que je propose du poème Venezia, de la poète et photographe vénitienne Anna Toscano. Poème que Guidu Antonietti di Cinarca m’a fait parvenir en version originale le 6 janvier, en commentaire sur ce blog. Comme je le signalais ici-même dans ma réponse, aucun poème d’Anna Toscano n’est semble-t-il disponible en français.

Venise

(À Mirella)

Venise

limpide et glacée

se met en scène

immuable et sans hâte

se consume

comme les forfaits

qui gisent au foyer

du cœur

mais le gel de ce jour

fige les lézardes

sans que le sang

s’épanche

par chance

quelle chance

d’avoir un cœur

qui saigne

dans le silence

d’hiver

Traduction d'Angèle Paoli

Venezia

(A Mirella)

Venezia

limpida e ghiacciata

scenografia di se stessa

immutabile senza fretta

si consuma

come i delitti

che giacciono al centro

del cuore

ma il gelo di oggi

blocca le crepe

e il sangue

non fuoriesce

per fortuna

che fortuna

avere un cuore

che sanguina

in silenzio

d'inverno.

Anna Toscano, Controsole, Como, LietoColle, 2004. Préface d'Ivano Malcotti.

BIOGRAPHIE

Née en 1970, Anna Toscano vit depuis de longues années à Venise, sa ville de prédilection. Docteur ès lettres, elle a soutenu une thèse sur le poète Attilio Bertolucci. Photographe professionnelle, elle expose régulièrement ses photos dans les plus grandes galeries italiennes : Altrove (photographies 1992-2002, Osteria da Muscoli, Trévise, mai 2002), Sguardi segreti sul mondo (Galerie Bianca Arte, Milan, octobre 2004) et collabore également à plusieurs revues d’art et de poésie italiennes.

En 2004, elle a publié tour à tour (mars et septembre) chez l’éditeur LietoColle le recueil de poésies Controsole , puis (en collaboration avec Ivano Malcotti) Il segreto delle fragole, journal de poésie 2005, où sont subtilement compilés 85 textes inédits de jeunes auteurs ou d'écrivains confirmés (parmi lesquels Sibilla Aleramo, Elisa Biagini, Anna Maria Carpi, Patrizia Cavalli, Leo Ferré, Alda Merini, Fernanda Romagnoli, Luis Sepulveda, Annie Vivanti et Andrea Zanzotto).

Pour en savoir plus sur Controsole, se reporter à l'article (en italien) « Luci e ombre nella poesia di Anna Toscano » d'Erminia Passannanti, publié sur le site Transference.

"Duello poetico tra Anna Toscano (fotografa) e Luisa Pianzola

(poetessa milanese)". Affiche de l'exposition photographique

qui ouvre à Venise le 27 janvier prochain.

Poèmes (en italien) d’Anna Toscano disponibles sur la Toile

(cliquer sur les liens pour l'identification des sources):

BRÈVE ANTHOLOGIE

Guardami pure

« Guardami pure

così

labbra

imbronciate

a mettere distanza

tra noi

ma ti scorgo

poi

protesa a me

obliqua. »

Non cercarmi

«Non cercarmi

con gli occhi

quando mi fingo

disattenta

potrei trasalire

scoprendo di averli

per un attimo

dimenticati. »

Non ti arrovellare

« Non ti arrovellare.

Il tuo tempo è

scaduto da tempo. »

Nuovamente

« Nuovamente

ho sommerso

il tuo ricordo

sopra un altro

uomo. »

Toccami ancora

« Toccami ancora

uomo forte ed evanescente

sentimento di questo

mio tempo

desiderio impulsivo

vertigine che

non cade. »

Non dirmi

« Non dirmi

dove mi schianto

aria leggera contro il cielo

dimmi

cosa mi esplode

pietra infuocata nel cuore »

La mia vita

« La mia vita finisce qui

sui gradini

afosi

della mia ombra »

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 16 janvier 2005 à 20:37 dans Lagunes/lacunes , Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

14 janvier 2005

Sicilia !

Une histoire simple. Après quinze ans de non-espérance et d’exil à Milan, un homme (Silvestro) reçoit une lettre du père (qui vient de quitter le domicile conjugal). Poussé par le son perçant de « son fifre intérieur », il décide de retourner dans son île natale (la Sicile) pour y retrouver ses figuiers de barbarie et son soufre. Et pour y relire son passé : rencontres avec le petit monde des travailleurs de Sicile, retrouvailles avec la Signora Concezione Ferrauto, la « mamma », ses harengs et ses fèves aux cardons (avec un brin de romarin !), dialogue avec l’enfance.

Un livre essentiel : par sa sublime sobriété et par celle de son écriture, dont le lecteur retrouve certains échos dans l’écriture d’Hemingway (qui fut un des amis de Vittorini). Comme nombre de mes ami(e)s sicilien(ne)s, je tiens cet ouvrage du Syracusain Vittorini pour un ouvrage archétypal. Et pas seulement en raison de mes origines insulaires.

Un ouvrage unique par la place qu’il occupe dans l’historiographie de la littérature italienne : les romans de Camilleri et sa Vigàta imaginaire en sont profondément marqués, comme l’a été l’œuvre de Sciascia et de Calvino dont Vittorini a été l’un des mentors au lendemain de la guerre.

Cet ouvrage est aussi unique par la place qu’il occupe dans l’histoire politique de l’Italie. Ecrit entre 1937 et 1938, Conversazione in Sicilia a paru en feuilleton dans la revue florentine Letteratura entre avril 1938 et avril 1939. Il a été édité sous le titre Nome e lagrime en 1941 chez Parenti à Florence, puis, la même année sous son titre original premier chez Bompiani à Milan. Deux rééditions ont suivi en raison de l’immense succès de l’ouvrage. La censure fasciste de l’époque (peu éclairée) n’aurait pas réagi si un article paru en août 1942 dans l’Osservatore Romano (qui, comme on le sait, est l’organe de propagande du Saint-Siège) n’avait dénoncé l’ouvrage pour son caractère "immoral et antinational". Cet ouvrage dès lors devint un livre clandestin à la Vercors.

Unique encore par la place que cet ouvrage occupe dans l’histoire du cinéma italien : livre de chevet de toute une génération de cinéastes néoréalistes, de Visconti à Rossellini en passant par Vittorio De Sica. Me comprendront de manière fusionnelle tous ceux qui se sont un jour arrêté sur les rives noires et tourmentées d’Aci Trezza (à proximité de l’Etna), le village de pêcheurs où Ulysse fit la « rencontre-choc » du Cyclope. Tous ceux aussi qui ont certes lu I Malavoglia de Giovanni Verga, mais surtout vu La terra trema (La terre tremble) de Visconti, où ce film a été tourné. Tous ceux encore qui ont musardé au soleil à Grammichele ou à Caltagirone.

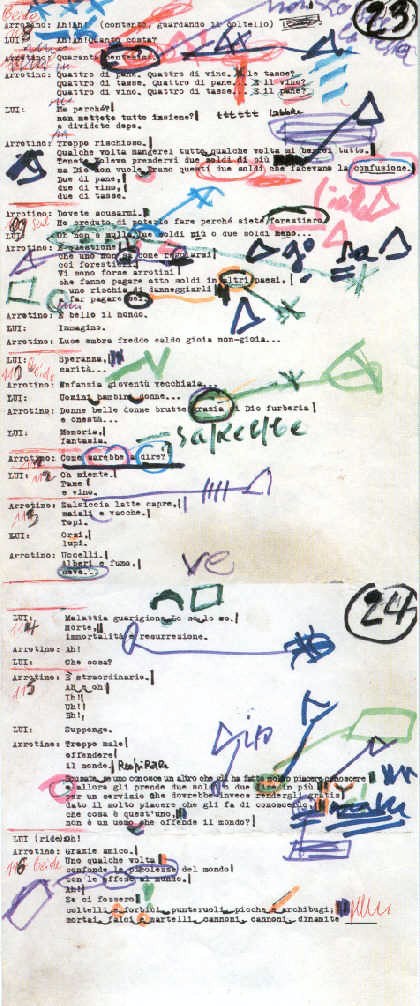

Unique encore dans l’histoire du cinéma grâce aussi à l’admirable film Sicilia ! (1998) de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, un couple de « résistants » à l’idéologie consumériste, exilés volontaires dans la banlieue romaine, comme le fut autrefois le grand Pasolini. Un couple de grands mélomanes aussi (rappelons-nous la Chronique d’Anna Magdalena Bach, et, dans le film Sicilia !, le final molto adagio (con intimissimo sentimento) du quatuor op. 132 de Beethoven ou encore la pastourelle « Sicilia Sicilia canta la pasturedda, joca la fontanedda, l’aria e u suli inchinu … tu si la patria mia »).

Je ne puis donc qu’inviter très chaleureusement à lire ou relire Conversation en Sicile, soit dans la traduction qu’en a faite Michel Arnaud pour Gallimard (1948, collection du Monde entier ; réédition Livre de Poche n° 1984 en 1969 ; réédition dans la collection l’Imaginaire en 1990), soit dans la traduction, plus difficilement trouvable, de Pierre Gilson de Rouvreux parue aux éditions de la Toison d’or, Paris-Bruxelles, en 1943. Ou dans le texte original, actuellement chez Rizzoli.

Je conseille aussi la lecture des dialogues du film Sicilia ! parus chez un éditeur toulousain (les éditions Ombres, 50 rue Gambetta ; ISBN : 2-84142-112-0) avec le concours du Centre régional des lettres de Midi-Pyrénées. « Arrota ! Arrota ! Nulla da arrotare » « Aiguiseur ! aiguiseur ! Rien à aiguiser ? » Bouleversante cinquième séquence en douze plans tournée sous la Chiesa Madre du village de Grammichele, ancien fief des Lampedusa.

En profiter à l’occasion pour tenter de revoir le film de Straub-Huillet : Ouvriers, paysans (Operai, contadini, 2001), toujours d’après Vittorini.

Elio Vittorini, Conversation en Sicile, Gallimard, 1948.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 14 janvier 2005 à 16:34 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

12 janvier 2005

Narcissique Katinka

« À vingt ans, elle proclamait sur tous les tons son narcissisme : « Je suis odieuse, mais s’il est une chose dont je peux me vanter, c’est de n’être amoureuse de personne, à part moi » ; « Je suis absolument délicieuse » ; « Je m’aime, donc je suis heureuse ». Comme souvent chez les grands narcissiques, son égocentrisme eut tôt fait de se transformer en une amoureuse fureur de vivre. Se souvenant d’une phrase d’Oscar Wilde, elle prétendait que l’unique façon de se délivrer des tentations était d’y céder totalement. Elle avait un besoin fébrile et désespéré d’expériences nouvelles : elle voulait connaître tous les plaisirs, endurer toutes les souffrances, comprendre toutes les idées, toutes les sensations, connaître le vaste cercle du monde. Lorsqu’elle se consacrait à une cause ou à une passion, elle s’y abandonnait tout entière : « L’état d’indifférence est véritablement étranger à ma nature, et y vivre est la seule forme d’enfer que je puisse concevoir » ; « Peut-être est-ce manquer de sagesse que d’aimer à la folie ; mais il n’est pire folie que de ne rien aimer ». Quand elle aimait, elle aimait d’un feu dévorant que son imagination allumait et attisait : et cette ardeur impossible à maîtriser ne pouvait ni s’apaiser ni s’exprimer. Aussi avait-elle l’impression de déclamer seule sur le bruyant théâtre de la passion : personne ne lui donnait la réplique, sinon de pâles fantômes qu’elle avait créés de toutes pièces ; et la vie elle-même, qu’elle s’était figurée brûlante et intense, semblait prise de langueur devant ses désirs. »

Pietro Citati, Brève vie de Katherine Mansfield [Rizzoli editore, Milan, 1980], Quai Voltaire, 1987, p. 14.

Retour à l'index de la catégorie Zibal-donna

Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 12 janvier 2005 à 14:09 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique), Zibal-donna (zibaldone et miscellanées d'Angèle) » index | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

11 janvier 2005

Et c'est bientôt le soir

Ed è subito sera

Ognuno sta solo sul cuore della terra

Trafitto da un raggio di sole:

Ed è subito sera.

« Et c'est bientôt le soir

Chacun se tient seul sur le cœur de la terre

Transpercé d'un rayon de soleil

Et bientôt c'est le soir. »

Salvatore Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, préface par Carlo Bo, notices et notes par Gilberto Finzi, Mondadori, Milan, 1974, in Anthologie bilingue de la poésie italienne, Gallimard, Éditions de la Pléiade, page 1347.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 11 janvier 2005 à 21:41 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

09 janvier 2005

Quanta vita

« "Quanta vita" si leva una voce alta di bambino

dove uccelli e uccelli strappati al pigoglio di ramo in ramo

filano tra la perdita di foglie del bosco nel freddo controluce

e tracciano una scia di piume e strida, lasciano quelle rotte frasi

d’un discorso arrivato al dunque, festa

e fuga, mentre uomini appostati

ne preparano lo sterminio ; "quanta

vita" ripetono quegli ultimi più luminosi sbattimenti d’ali

per tutta la boscaglia tra mare ed acquitrinio […]

Ché non si percepisce mai la vita

Così forte come nella sua perdita. »

Mario Luzi, Dal fondo delle campagne, Einaudi, Torino, 1965.

« "Que de vie !" une voix aiguë d’enfant s’élève

là où une foule d’oiseaux arrachés à leur gazouillement de branche en branche

s’enfuit dans l’effeuillement du bois sous le froid contre jour,

trace un sillage de plumes et de cris, abandonne les phrases brisées

d’un discours qui achoppe, fête

et fuite, tandis que des hommes à l’affût

en préparent le massacre ; "que

de vie !" répètent des derniers, ces plus lumineux battements d’ailes

sur toute la broussaille entre mer et marais […]

car on ne perçoit jamais la vie

si fort qu’au moment de sa perte. »

Mario Luzi, « Du fond des campagnes », L’Incessante Origine, Flammarion, 1985, pp. 112-115.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 09 janvier 2005 à 19:02 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

Parole

Parole

« Parole,

Dove il cuore dell’uomo si specchiava

Nudo e sorpreso – alle origini ; un angolo

Cerco nel mondo, l’oasi propizia

A detergere voi con il mio pianto

Dalla menzogna che vi acceca. Insieme

Delle memorie spaventose il cumulo

Si scioglierebbe, come neve al sole. »

Umberto Saba, Tutte le poesie,

éditées par Arrigo Stara, Mondadori, Milano, 1988, p. 431.

« Mots,

Où le cœur de l’homme se reflétait

Nu et surpris – aux origines ; je cherche

Au monde un coin perdu, l’oasis propice

À vous laver par mes pleurs

Du mensonge qui vous aveugle. Alors

Fondrait aussi la masse des souvenirs

Effrayants, comme neige au soleil. »

Traduction de Philippe Renard, in Anthologie bilingue de la poésie italienne, éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,

page 1315.

BIO-BIBLIOGRAPHIE

Né à Trieste, Umberto Saba (1883-1957) est austro-hongrois de naissance (Trieste était à l’époque un port autrichien). Né d’une mère juive, Saba a répudié le patronyme paternel (Poli) au profit du nom de plume qu’on lui connaît (saba signifie « pain » en hébreu), patronyme inspiré de celui de sa nourrice, Beppa Sabaz. Saba a exercé jusqu’à sa mort (dans Trieste redevenue italienne) la profession de libraire-antiquaire.

Saba est une figure isolée au sein des grands courants poétiques de la première moitié du XXe siècle. L’extrême simplicité des poèmes de Saba a beaucoup déconcerté ses contemporains, au point qu’on a parfois taxé ses poésies de « crépuscularisme » superficiel. Cette apparente simplicité est pourtant transfigurée par la lumière absolue qui la féconde. N’y sont probablement pas étrangères l’influence du traitement analytique qu’a suivi Saba dans le cabinet d’Edoardo Weiss (le premier psychanalyste italien) et sa fréquentation de Nietzsche et de Freud, dont il a été dès l'adolescence un lecteur fervent.

Œuvres principales :

- Poèmes de l’adolescence et de la jeunesse (Poesie dell’adolescenza e giovanili, 1900-1907) ;

- Maison et campagne (Casa e campagna, 1909-1910) ;

- Trieste et une femme (Trieste e una donna, 1910-1912) ;

- Choses légères et vagabondes (Cose leggere e vaganti, 1920) ;

- L’Amoureuse Epine (L’amorosa Spina, 1921) ;

- Paroles (Parole, 1934) ;

- Oiseaux (Uccelli, 1948) ;

- Presque un récit (Quasi un racconto, 1951).

Umberto Saba a aussi laissé un court roman posthume Ernesto (Ernesto, 1975), dont l’intrigue tourne autour de sa propre homosexualité.

Pour plus d’informations sur la vie et l’œuvre d'Umberto Saba,

se reporter au site cronologia.it (site en italien).

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 09 janvier 2005 à 16:12 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Dacia Maraini

Dacia Maraini

Image, G.AdC

Edition italienne (éd. Rizzoli)

La lunga vita di Marianna Ucrìa (La Vie silencieuse de Marianna Ucrìa)

de Dacia Maraini est pour grande partie inspiré de la vie d’une aïeule de la romancière. Rédigé à la troisième personne, ce roman retrace, à la manière des grands maîtres véristes (Giovanni Verga, Federico De Roberto, ...), l’épopée d’une grande famille palermitaine. Une de ces familles nobiliaires dont les fastes contiennent en germe, bien à l’abri dans la conque enclose des rituels, les prémices mêmes de leur décadence.

Dès le titre, le lecteur sait qu’il est en présence d’un roman de formation. Qui s’ouvre sur la prime enfance de l’héroïne, Marianna, à peine âgée de six/sept ans. Et se clôt, non point sur sa mort, mais sur sa volonté inassouvie, intacte malgré son grand âge, de continuer d’interroger le silence. Une vie exceptionnellement longue que la sienne. Féconde en découvertes et en aventures bouleversantes.

Mais l’histoire de Marianna est plus qu’une histoire ; c’est un destin. Et, dans ce contexte si particulier de la Sicile du XVIIIe siècle, c’est un destin inévitablement tragique. Celui d’une fillette adorablement malicieuse qui grandit parmi la couvée des frères et sœurs, dans l’immense villa de Bagheria, havre de villégiature de l’aristocratie palermitaine. De son père, « il signor padre », elle admire la noblesse, la prestance ducale, les talents de cavalier, l’ensorcelante séduction. De la « signora madre », sa mère, qui passe le plus clair de ses journées paresseusement alanguie dans ses fauteuils, les genoux encombrés de ses chiens d’agrément, elle écoute inlassablement, la tête enfouie dans les amples soieries de son giron, les récits enfiévrés de chimères, de celles qui ornent tentures et décorations de la villa. Elle écoute, tout en fixant son regard sur les lèvres gourmandes de la belle parleuse, et elle se dit que jamais, jamais, elle ne deviendra comme elle. Et c’est vrai, il n’y aura bientôt plus rien de commun entre ces deux vies, pourtant issues du même sang. Mais le lecteur devra attendre et prendre patience, tout comme Marianna. Avant de découvrir avec elle le drame qui est le sien et de lui voir vivre, dès lors qu’elle aura compris, les passions qu’elle a choisi d’affronter. Au mépris des convenances de sa caste et des siens. D’épouse, de mère, de femme, elle deviendra une amante paria désavouée, bientôt bannie. Mais aussi une pionnière, ouvrant la voie à tant d’autres femmes, éprises comme elle de liberté, de vérité. Et de bonheur.

Une vie vraiment peu ordinaire que celle de cette héroïne solaire, marquée pourtant dès l’origine par le désastre et condamnée au silence. Au cours des premiers chapitres en effet, Marianna assiste à l’exécution en place publique d’un jeune garçon de son âge. Voilà l’enfant confrontée à une violence qu’elle ne comprend pas et qu’elle n’oubliera jamais. Avec elle, le lecteur s’interroge sur les raisons - longtemps maintenues obscures - qui poussent le « signor padre » à infliger à son étrange petit garde du corps ce spectacle terrifiant. Le lecteur comprend peu à peu que cette enfant, très observatrice, a une manière tout à elle de traduire ses émotions. Jamais le moindre son articulé ne sort de sa bouche. En dépit de tous les efforts auxquels elle se livre pour mouvoir ses lèvres et les contraindre à produire des mots. Elle est muette. Elle est aussi sourde. Ce handicap, c’est à sa famille qu’elle le doit. Mais le prix à payer n’est pas encore suffisamment lourd. Marianna est donc sacrifiée une nouvelle fois, à l’âge de quatorze ans. Contrainte à prendre époux : un mariage sordide et répugnant. Auquel le père tant aimé ne parvient pas à la soustraire. La vie continue. Le temps passe. Les drames s’enchâssent les uns dans les autres. Jusqu’à ce que Marianna comprenne et déchire une fois pour toutes l’épais rideau du silence qui la tenait emmurée vive. Il faudra des années - et encore des années - avant que Marianna soit réhabilitée et que soit enfin rendue à son intégrité l’héroïne sans voix.

Avec ce roman (dont je n’ai lu que l’édition italienne de Rizzoli), Dacia Maraini, déjà reconnue et célébrée dans l’Italie tout entière pour la singularité de son oeuvre, a incontestablement trouvé sa place parmi les plus grands noms de la littérature italienne contemporaine, dans la noble lignée de Verga, d’Elsa Morante ou de Tomasi de Lampedusa...

Dacia Maraini, La Vie silencieuse de Marianna Ucrìa, Robert Laffont, 1997.

Retour à l' index des auteurs

Texte©angelepaoli

Rédigé par angèlepaoli le 09 janvier 2005 à 02:10 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

08 janvier 2005

Che cosa è un poeta

Il Poeta

« Non sapevo che cosa è un poeta

quando guidavo alla guerra i carri

e il cavallo Xanto mi parlava.

Ma è passata come una cometa

l’età ragazza di Ettore e di Achille :

non sono diventato altro che un uomo :

la mia anima si cerca ora nelle acque

e nel fuoco, nelle mille

famiglie dei fiori e degli alberi,

negli eroi che io non sono,

nei giardini dove tutta la pena

di nascere e morire è cosi leggera.

Forse il poeta è un uomo che ha in sé

la crudele pietà d’ogni primavera. »

Le poète

« J’ignorais ce qu’est un poète

lorsqu’à la guerre je guidais les chars

et que Xanthos le cheval me parlait

Mais il est passé comme une comète

le jeune âge d’Achille et d’Hector :

et je ne suis rien devenu, sinon un homme :

mon âme à présent se cherche dans les eaux

et dans le feu, dans les mille

familles des fleurs et des arbres,

les héros dont je ne suis point,

les jardins où si légère est la peine

de naître et de mourir. Le poète

est peut-être un homme qui porte en lui

la cruelle pitié de chaque printemps. »

Traduction de Jean-Baptiste Para

Giuseppe Conte, in Vocativo, Revue franco-italienne. N°1.

Printemps 1986, Arcane 17 Éditeur, pp. 52-53.

BIO-BIBLIOGRAPHIE

Né à Imperia (Ligurie) en 1945, Giuseppe Conte est un des principaux représentants de la poésie italienne contemporaine. Après des études de lettres à l’Université de Milan, il présente en 1968 un doctorat d’esthétique. Il se fait connaître en 1972 lors de la publication d’un essai critique consacré à la métaphore baroque, ses premiers textes poétiques ayant été publiés en 1978 dans l’anthologie La Parola innamorata. Passionné de mythologie, Giuseppe Conte a fondé en 1995 le mouvement qu’il a lui-même intitulé « mytho-modernisme ». Romancier, essayiste et traducteur, il a aussi contribué à la publication en langue italienne d’œuvres de William Blake, de Shelley, de D.H. Lawrence et de Walt Whitman.

Sélection bibliographique :

- L'Ultimo aprile bianco (poésie), Milan, Società di poesia, 1979.

- Un chant pour des résurrections songées, traduction de Jean-Pierre Faye, Change, 1979.

- L'Oceano e il ragazzo, Rizzoli, 1983 ; L'Océan et l'enfant (poésie), traduction française de Jean-Baptiste Para, Saint-Nazaire, Arcane 17, 1989. Préface d’Italo Calvino. Réédité par Jacques Brémond, 2002.

- Le Stagioni (poésie), Milan, Rizzoli, 1988.

- Le Manuscrit de Saint-Nazaire (récits), édition bilingue, traduction de Jean-Baptiste Para, Saint-Nazaire, M.E.E.T., 1989.

- Dialogo del poeta e del messaggero (poésie), Milan, Mondadori, 1992.

- Terres du Mythe (essai), traduction de N. Campodonico, Saint-Nazaire, Arcane 17, 1994.

- Le Roi Arthur et le sans-logis, traduction de Jean-Yves Masson, Saint-Nazaire, M.E.E.T., 1995.

- Villa Hanbury et autres poèmes, traduction de Jean-Baptiste Para, Bordeaux, L'Escampette, 2002.

Voir aussi un entretien de Giuseppe Conte pour Le Matricule des Anges.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 08 janvier 2005 à 19:36 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

07 janvier 2005

Écritures bustrophédiques

Idée de la prose du philosophe italien Giorgio Agamben est une « chambre noire de l'esprit », selon la définition que donne Bertrand Schefer du mot Zibaldone. Un genre courant en Italie. Ce zibaldone ? Un sabayon d'idylles, au sens étymologique de « petites formes », « icônes » ou « ébauches ». Le « mélange » de ces idylles est organisé en une série de courts traités, répartis selon trois grandes lignes de force. Qui pourraient se résumer ainsi : Idée du langage, Idée du pouvoir, Idée de l’indicible. Chaque texte, forclos sur lui-même et sur la « théorie » qu’il aborde, assume les fonctions propres au genre concis et concentré dont il s’inspire : apologue, fable, énigme à décoder… Ainsi du premier de ces textes, intitulé « Idée de la matière ». « La matière de la langue » commence là où finit le langage :

« Qui n’a jamais atteint, comme en rêve, cette substance ligneuse de la langue que les anciens appelaient silva (forêt), demeure prisonnier de ses représentations quand bien même il se tait ». Il en est de même pour ceux qui reviennent à la vie après avoir basculé dans « une mort apparente » : « ils n’ont rien à dire sur la mort, mais ils trouvent matière à des fables merveilleuses et des récits sans fin, - sur leur vie ».

Le second texte, dédié à Jean-Claude Milner, professeur de linguistique à l’Université de Paris-VII, est intitulé « Idée de la prose ». Texte fascinant qui fonctionne en creux : pour tenter de se faire une « Idée de la prose », l’auteur s’appuie sur le vers. Curieuse approche : paradoxale et séduisante. En effet, qu’est-ce qui distingue la prose du vers ? Qu’est-ce qui en fait sa spécificité ? Pour le savoir, c’est le vers qu’il faut interroger ! Selon Giorgio Agamben, entre ces deux formes de langage, le seul élément discriminatoire est l’enjambement.

« Qu’est-ce qui est en jeu dans l’enjambement, au point qu’il gouverne ainsi le mètre du poème ? L’enjambement révèle une non-coïncidence, un décalage entre le mètre et la syntaxe, entre le rythme sonore et le sens, comme si (contrairement au préjugé répandu qui voit dans la poésie le lieu d’une parfaite adéquation entre le son et le sens) le poème ne vivait que de cet intime désaccord. Dans l’instant même où le vers, défaisant un lien syntaxique, affirme sa propre identité, il enjambe irrésistiblement, comme l’arche d’un pont, l’espace qui le sépare du vers suivant, pour saisir ce qu’il a rejeté au-devant de soi : il ébauche une figure prosaïque, mais d’un mouvement qui prouve sa propre “versatilité” ».

Sous la plume d’Agamben, l’enjambement se concrétise : il devient visible et sonore. Lisible même jusque dans les mystères de « l’écriture bustrophédique ». Expression qui renvoie le langage à son « allure originelle, ni poétique ni prosaïque, mais essentiellement hybride à l’image de tout discours humain » !

La lecture de ce traité de poétique - titre du second texte qui a donné son titre à l’ouvrage tout entier -, éclaire en partie l’illustration muette qui l’annonce : un musicien en action (un joueur de flûte) et face à lui, des gymnastes nus. Le premier de la file exécute un saut en hauteur, bras tendus vers le ciel. Jambes repliées sous le corps. Les deux autres, droits et fermes attendent, immobiles, leur tour. Le moment de s’élancer, comme le gymnaste qui les devance, afin sans doute d’accomplir dans le saut une forme d’enjambement de l’espace, qui s’imprime dans le suspens. Une fois son exploit accompli, le gymnaste retourne sur ses pas, dessinant une courbe qui se prolonge en une ligne droite. Les enjambements se démultiplient, comme mis en abyme. Prenant une forme à la fois différente et pareille. Selon qu’il s’agit de la courbe dessinée par les jambes repliées sous le corps, de la courbe effectuée par les bœufs dans le champ labouré de sillons ou de la courbe des gymnastes ébauchée sur eux-mêmes.

Comme pour souligner encore cette « idée », les « figures » des trois jeunes gens sont enveloppées d’une écriture dite en boustrophédon (mot-valise composé des mots grecs « bous » : « le bœuf » et « strophê » : action de tourner/strophe). Semblable aux sillons creusés dans la terre par les bœufs de labour, qui reviennent en boucle sur leurs pas paisibles pour tracer d’autres lignes identiques, cette écriture métissée de phénicien, d’étrusque et de grec archaïque est une métaphore bucolique, parfaite et exaltante de l’enjambement. D’autres enjambements inattendus surgissent d’une structure à l’autre, d’un traité à l’autre, d’une idée à l’autre. Idée de l’amour /Idée du pouvoir. Idée de la muse/Idée de la musique. Idée de la justice/Idée de la honte. Idée du langage/Idée du silence. Idée de la mort/Idée de la lumière… Ce qui est en jeu dans cet ouvrage, c’est l’idée même de l’Idée.

Comment rendre vraiment compte d’un tel ouvrage ? De la réflexion protéiforme, lointaine et profonde qui en émane ? On pourrait s’interroger sans fin sur chacun de ces textes, pris un à un. Chaque traité constitue à lui seul un monde en apparence clos, qui ouvre pourtant la pensée sur des perspectives nouvelles. On pourrait aussi tenter d’approcher - par une lecture horizontale - ce qui noue et relie chaque texte l’un à l’autre, dans une figure linéaire de la concaténation ; puis élargir progressivement l’exercice à l’ensemble de l’ouvrage. Enfin passer d’une lecture horizontale à une lecture verticale. Et refermer le livre sur le silence.

Giorgio Agamben, Idée de la prose, Christian Bourgois, 1988, rééd. 1998.

Voir aussi la catégorie Zibal-Donna

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 07 janvier 2005 à 04:49 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique), Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

22 décembre 2004

Rêve de Giacomo Leopardi, poète et lunatique

En écho au livre d’Hélène Cixous sur le rêve, Rêve, je te dis, je propose un renvoi à Rêves de Rêves d’Antonio Tabucchi. Dans cet étrange et très original ouvrage, Antonio Tabucchi se glisse dans la peau de certains artistes, peintres, musiciens et écrivains. Il les met en situation de rêve et, à partir de ce qu’il connaît de l’histoire de leur vie, il imagine leur rêve d'une nuit. Mais le rêve de Tabucchi se superpose de manière très subtile au rêve des rêveurs choisis... Michelangelo Merisi, Debussy, Pessoa et tant d’autres. De sorte qu’il est bien difficile de savoir ce qui relève du rêveur originel et ce qui relève plus précisément de l’« écrivain rêveur ».

Ainsi de Leopardi, « poète et lunatique ». Mais, comme tous les rêves, ce texte échappe au récit. Mieux vaut donc le lire pour pouvoir en savourer la teneur étrange.

EXTRAIT

« Une nuit des premiers jours de décembre 1827, dans la belle ville de Pise, via della Faggiola, dormant entre deux matelas pour se protéger du froid qui étreignait la ville, Giacomo Leopardi, poète et lunatique, fit un rêve. Il rêva qu’il se trouvait dans un désert, et qu’il était berger. Mais au lieu d’avoir un troupeau qui le suivait, il était commodément assis dans une calèche traînée par quatre brebis d’une éclatante blancheur, et ces quatre brebis étaient son troupeau.

Le désert, et les collines qui le bordaient ; étaient d’un très fin sable d’argent qui brillait comme la lumière des lucioles. C’était la nuit mais il ne faisait pas froid, au contraire, cela semblait une belle nuit d’arrière printemps, de sorte que Leopardi enleva la cape dont il était couvert et la posa sur l’accoudoir de la calèche.

Où m’emmenez-vous, mes chères petites brebis ? demanda-t-il. Nous t’emmenons en promenade, répondirent les quatre brebis, nous sommes des petites brebis vagabondes…

…Ils arrivèrent au fond du désert et contournèrent la colline, au pied de laquelle se trouvait une boutique. C’était une belle pâtisserie tout en cristal, qui étincelait d’une lumière d’argent. Léopardi regarda la vitrine, indécis quant à son choix. Au premier rang, il y avait les tartes, de toutes les couleurs et de toutes les dimensions : tartes vertes à la pistache, tartes vermeilles à la framboise, tartes jaunes au citron, tartes roses à la fraise. Puis il y avait les massepains, aux formes drôles et appétissantes : modelés en pomme et en orange, modelés en cerise, ou en forme d’animaux. Enfin venaient les sabayons, crémeux et denses, avec une amande par-dessus. Leopardi appela le pâtissier et acheta trois gâteaux: une tourte aux fraises, un massepain et un sabayon. Le pâtissier, un petit homme tout en argent, avec des cheveux d’une blancheur éclatante et des yeux bleus, lui donna les gâteaux et comme cadeau une boîte de chocolats. Leopardi remonta dans la calèche, et tandis que les brebis se mettaient de nouveau en chemin, il commença de déguster les choses exquises qu’il avait achetées. La route avait pris de la pente, à présent elle grimpait sur la colline. Et comme c’était étrange, ce terrain-là aussi brillait, il était translucide et envoyait une lueur d’argent. Les brebis s’arrêtèrent devant une petite maison qui étincelait dans la nuit. Leopardi comprenant qu’il était arrivé, descendit à terre, il prit la boîte de chocolats et entra dans la maison. A l’intérieur une jeune fille était assise sur une chaise brodait au tambour.

Avance, je t’attendais, dit la jeune fille. Elle se tourna, lui sourit,et Leopardi la reconnut. C’était Silvia. Sauf qu’à présent elle était tout en argent, elle avait les mêmes apparences qu’autrefois, mais elle était en argent.

Silvia, chère Silvia, dit Leopardi en lui prenant les mains, comme il est doux de te revoir, mais pourquoi es-tu en argent ?

Parce que je suis une sélénite, répondit Silvia, quand on meurt on arrive sur la lune et on devient ainsi.

Mais pourquoi suis-je ici moi aussi, demanda Leopardi, je suis peut-être mort ?

Celui qui est là n’est pas toi, dit Silvia, c’est seulement ton image, toi tu es encore sur la terre.

Et depuis ici on peut voir la terre ? demanda Leopardi.

Silvia le conduisit à une fenêtre où se trouvait une lunette. Leopardi approcha l’œil de la lentille et vit aussitôt un palais. Il le reconnut : c’était son palais. Une fenêtre était encore éclairée, Leopardi regarda à l’intérieur et vit son père, en chemise de nuit, le pot de chambre à la main,qui s’en allait au lit. Il eut un coup de cœur et déplaça la lunette. Il vit une tour penchée sur un grand pré et, tout près, une rue tortueuse avec un immeuble où il y avait une faible lumière. Il s’efforça de regarder à l’intérieur de la fenêtre et vit une chambre modeste, avec une commode et une table sur laquelle était posé un cahier à côté duquel se consumait un bout de chandelle. Dans le lit il se vit lui-même, qui dormait entre deux matelas.

Je suis mort ? demanda-t-il à Silvia. Non, dit Silvia , tu es seulement en train de dormir, et tu rêves à la lune. »

Antonio Tabucchi, Rêves de rêves, Christian Bourgois Éditeur, 1994, p. 77 à 81. Traduction de Bernard Comment.

La suite (texte ci-dessous) n'apparaît pas dans l'édition française, mais seulement dans l'édition originale :

[…] « Vieni avanti, ti aspettavo, disse la ragazza. Si girò e gli sorrise, e Leopardi la riconobbe. Era Silvia. Solo che ora era tutta d’argento, aveva le stesse sembianze di un tempo, ma era d’argento.

Silvia, cara Silvia, disse Leopardi prendendole le mani, come è dolce rivederti, ma perchè sei tutta d’argento ?

Perchè sono una selenita, rispose Silvia, quando si muore si viene sulla luna e si diventa così.

Ma perchè anch’io sono qui, chiese Leopardi, sono forse morto ?

Questo non sei tu, disse Silvia, è solo la tua idea, tu sei ancora sulla terra » […]

Sogni di sogni, Sellerio editore Palermo, 1992, p. 45.

Retour à l'index de la catégorie Zibal-donna

Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 22 décembre 2004 à 15:37 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique), Zibal-donna (zibaldone et miscellanées d'Angèle) » index | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

21 décembre 2004

Lointains de paradis perdu

« Souvenirs et songes mûrissent l’avenir. Même éveillés, nous portons dans notre conscience des points de magie sous une aile de secret : les songes. C’est la mémoire, personnelle ou tribale, qui s’est délivrée d’elle-même et ressurgit au-delà du temps et de l’espace. Ces lointains de paradis perdu, tout acte d’amour les rapproche et les recrée. La poésie consiste à convertir la mémoire en songes et à porter d’heureuses clartés sur le chemin de l’obscur. »

Giuseppe Ungaretti, Carnets italiens [1931-1934], Fata Morgana, 2004, page 57.

BIO-BIBLIOGRAPHIE

(gracieusement cédée par Critias)

Il y a eu d’abord, au commencement de la vie d’Ungaretti, au commencement de sa poésie, le désert (Philippe Jaccottet).

Giuseppe Ungaretti est né en 1888 à Alexandrie (Égypte), de parents originaires de Lucca. Durant toute son adolescence égyptienne, il fréquente les milieux intellectuels français et italiens, ses principales lectures portant sur Leopardi, les poètes symbolistes, Mallarmé et Nietzsche. Venu suivre ses études à Paris de 1912 à 1914, il prend pension dans un petit hôtel de la rue des Carmes, s’inscrit à la Sorbonne, suit les cours d’Henri Bergson au Collège de France, fréquente les cafés littéraires et les milieux d’avant-garde français (Braque, Cendrars, Modigliani, Picasso,...) et italiens (les futuristes Boccioni, Marinetti, Palazzeschi,...), et se lie d’amitié avec Guillaume Apollinaire.

Enrôlé volontaire comme simple soldat durant la Première Guerre mondiale, mais aussi poète révolutionnaire, il publie à Udine en 1916 son premier recueil, le Port enseveli (Il Porto sepolto), ouvrant la voie au courant poétique dit "hermétique". Au lendemain de la guerre, alors qu’il est le correspondant à Paris du Popolo d’Italia (le journal de Mussolini) et travaille pour l’ambassade d’Italie, il publie la Guerre (1919), recueil qu’il écrit directement en français et dédie à Apollinaire. A Paris, il fait la rencontre d’André Breton et de Philippe Soupault, mais aussi de Jean Paulhan. Il contribue notamment à la création de la revue rationaliste L’Esprit Nouveau (Le Corbusier/Ozenfant), et collabore à la revue surréaliste Littérature. Installé à Rome à partir de 1921, il travaille au ministère des Affaires étrangères, participe aux activités du groupe de la Ronda (Baldini, Barilli, Cardarelli), tout en écrivant pour les revues littéraires Tribuna et Commerce (la revue fondée en 1924 à Paris par Marguerite Caetani). En 1925, Ungaretti signe le Manifeste des intellectuels fascistes et se rapproche des artistes et hommes de lettres romains (Scuola di via Cavour), parmi lesquels Leonardo Sinisgalli. Au début des années 1930, il collabore à la Gazzetta del popolo, et devient le chef de file de la jeune génération des poètes hermétiques. Il publie en 1931 le recueil l’Allégresse (L’Allegria), et en 1933 Sentimento del Tempo (Sentiment du temps).

Professeur de littérature italienne à l’Université de São Paulo à partir de 1936, son séjour au Brésil est endeuillé par la mort en 1939 de son tout jeune fils Antonietto, deuil qui lui inspirera les vers du recueil la Douleur (Il Dolore, 1947). Rentré dans son pays en 1942, il obtient une chaire de littérature italienne à l’université de Rome, où il enseigne jusqu’en 1959. Durant les dernières années de sa vie, il est notamment "visiting professor" à l’Université Columbia de New York et est fêté par les intellectuels et artistes de la Beat Generation (Greenwich Village). Il meurt à Milan en 1970.

L’intégralité de l’œuvre poétique d’Ungaretti a été rassemblée de son vivant sous le titre Vie d’un homme (Vita d’un uomo. Tutte le poesie, 1969). Ungaretti est aussi l’auteur d’essais critiques et de traductions (Racine, Shakespeare, Góngora, Mallarmé, Rilke, T.S. Eliot et William Blake), publiés à part, mais toujours sous le titre Vie d’un homme.

Retour à l'index de la catégorie Zibal-donna

Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 21 décembre 2004 à 12:40 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique), Zibal-donna (zibaldone et miscellanées d'Angèle) » index | Lien permanent | Commentaires (0)

20 décembre 2004

O iubelo de core

« O iubelo de core,

Che fai cantar d’amore !

Quanno iubel se scalda,

Si fa l’omo cantare ;

E la lengua barbaglia,

Non sa que se parlare ;

Drento no΄l pò celare

(Tantè granne !) el dolzore.

Quanno iubel c’è aceso,

Si fa l’omo clamare;

Lo cor d’amor è apreso,

Che no΄l pò comportare;

Stridenno el fa gridare

E non virgogna allore.

Quanno iubelo à preso

Lo core ennamorato,

La gente l’à ΄n deriso,

Pensanno el so parlato,

Parlanno esmesurato

De que sente calore.

O iubel, dolce gaudio,

Ch’è drento ne la mente !

Lo cor deventa savio,

Celar so convenente;

Non pò esser soffrente

Che non faccia clamore.

Chi non à custumanza

Te reputa empazzito,

Vedenno esvalïanza

Com’om ch’è desvanito.

Drent’à lo cor firito,

Non se sente de fore. »

Traduction :

« Ô Jubilation du cœur,

Toi qui fais chanter d’amour !

Quand Jubilation s’allume,

Oui bien fait l’homme chanter,

Si que sa langue bégaye

Et ne sait parole dire :

Dedans ne se peut celer,

Tant est grande, la douceur.

Quand Jubilation s’embrase

Oui bien fait l’homme clamer ;

Le cœur d’amour est saisi :

Tant ne peut en contenir;

Et criant le fait crier,

Sans se vergogner pour tant.

Quand Jubilation saisit

Le cœur tant énamouré,

Les gens l’ont à dérision,

Jugeant ce qu’il va disant,

Paroles démesurées

De la grand’chaleur qu’il sent.

Jubilation, douce joye

Qui pénètres dans l’esprit,

Le cœur alors devient sage

À celer sa condition :

Il ne peut pas supporter

De rester sans oraison.

Qui n’en a pas l’habitude

Te juge devenu fou,

Voyant tes étrangetés

D’homme qui perd connaissance :

Car le cœur dedans blessé

Perd sentiment du dehors. »

Iacopone da Todi, Anthologie bilingue de la poésie italienne, Gallimard, Collection de la Pléiade, 1994, pp. 4-5.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 20 décembre 2004 à 16:29 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (0)

14 décembre 2004

Une vieille

« Parlare fino ad uscire dalle parole,

un ampio intreccio di sospiri

e di vicoli. Le lunghe glosse

di ogni più minuta fatica, i resoconti

degli anni e dei secoli dei morti.

Miracoli e naufragi. Calendari.

Silenzio, dopo.

Dalle finestre. Ti avvolge. »

Une vieille

« Parler jusqu’à sortir des paroles,

un entrelacs sans fin de soupirs

et de ruelles. Les longues gloses

sur la moindre peine, le compte rendu

des années, des siècles, des morts.

Calendriers, miracles, naufrages.

Puis, le silence.

Qui vient des fenêtres. T’enveloppe. »

Fabio Pusterla, Deux rives, Cheyne éditeur, Collection D’une voix l’autre, Le Chambon-sur-Lignon, 2002, page 47. Traduit de l’italien par Béatrice de Jurquet et Philippe Jaccottet.

BIO-BIBLIOGRAPHIE DE FABIO PUSTERLA

Né à Mendrisio (Suisse italienne ; canton du Tessin) en 1957, Fabio Pusterla vit entre Lugano et Albogasio et enseigne la langue et la littérature italiennes au gymnase de Bellinzona. Poète et essayiste, il est aussi le traducteur de Philippe Jaccottet, dont il a traduit quatre recueils en italien. Il est notamment l’auteur des recueils poétiques suivants : Concessione all’inverno (1985), Bocksten (1989) et Pietra sangue (1999).

• Ouvrage également disponible en français : Fabio Pusterla, Une Voix pour le noir. Poésies 1985-1999. Editeur d'En bas. Préface de Philippe Jaccottet. Traduction de Mathilde Vischer (édition bilingue), 2001.

• Voir aussi l’article du Matricule des anges sur l’ouvrage Deux rives de Fabio Pusterla.

• Voir encore sur letemps.ch une interview de Fabio Pusterla: « Pusterla donne la parole aux choses et aux êtres sans nom ».

• On peut également trouver une biographie et une bibliographie très complètes de Fabio Pusterla sur le site de culturactif.ch.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 14 décembre 2004 à 11:20 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (0)

11 décembre 2004

A na fruta

A na fruta

« Lontàn, cu la to pièl

sblanciada da li rosis,

i ti sos una rosa

ch’a vif e a no fevela.

Ma quant che drenti al sen

ti nassarà na vòus

ti puartaràs sidina

encia tu la me cròus.

Sidina tal sulisu

dal solàr, ta li s-cialis,

ta la ciera dal ort,

tal pulvin da li stalis…

Sidina ta la ciasa

cu li peràulis strentis

tal cour romai pierdút

par un troi di silensi. »

Pour une petite fille

« Lointaine avec ta peau

Blanchie par les roses,

Tu es une rose qui vit et ne parle point.

Lorsqu’au fond de ta poitrine

Te naîtra une voix,

Muette, toi aussi,

Tu porteras ma croix.

Muette sur le dallage du grenier, sur les marches,

Sur la terre du potager,

Dans la poussière des étables…

Muette au foyer,

Avec des mots serrés

Dans ton cœur, désormais

Perdu dans un sentier de silence. »

Pier Paolo Pasolini, La Nouvelle jeunesse, Poèmes à Casarsa (1941-1943) in Poèmes frioulans (1941-1974), Gallimard, Collection du monde entier, 1993, p. 37. Traduction du frioulan par Philippe Di Meo.

Le recueil original, La Nuova Gioventù, La Nouvelle Jeunesse, publié en Italie quelques mois avant l’assassinat de Pasolini, constitue en ce sens un testament poétique. Boudé par la critique qui n’a pas pris la mesure de la foncière originalité poétique du recueil, celui-ci a été complètement passé sous silence à l’époque de sa parution. Recueil où Pasolini, déchiré et désabusé, fait le constat de la brisure de « l’œuf orphique » :

« L’éternel retour prend fin : l’humanité a pris la tangente. De nouveaux « démons » patronnent ce phénomène, et je crois encore, stupidement, à une révolution des pauvres. Le Livre demeure, mais la Parole s’en est allée. C’est le pire saint Paul qui avait raison et non l’Ecclésiaste. Le monde est une grande Eglise grise où il importe peu que les Devoirs soient imposés par l’Hédonè plutôt que par l’Agapè. Le futur tout entier n’est que la codification du développement par le compromis historique. »

Pier Paolo Pasolini, Quatrième de couverture du recueil (première édition italienne, 1975).

BIO-BIBLIOGRAPHIE

Né en 1922 à Bologne, Pier Paolo Pasolini passe une grande partie de sa jeunesse dans le Frioul (Casarsa) qu’il doit quitter en janvier 1950 à la suite d’un scandale sexuel. Pier Paolo s’installe alors à Rome avec sa mère et, de 1955 à 1961, se consacre surtout à l'écriture et publie deux romans (Ragazzi di vita [1955] et Una vita violente [1959]) qui lui valent une série de procès. En 1960, il signe son premier film, Accatone. Dès lors, il mène en parallèle une double activité de poète et de cinéaste iconoclaste, puisant sa « vitalité désespérée » dans le déchaînement même de la société italienne à son égard. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, il est assassiné sur la plage d'Ostie par un jeune prostitué de dix-sept ans.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 11 décembre 2004 à 01:31 dans Péninsule italienne (littérature et anthologie poétique) | Lien permanent | Commentaires (0)