31 janvier 2005

31 janvier 1956/Nuit et brouillard

Le 31 janvier 1956, le cinéaste français Alain Resnais reçoit le prix « Jean Vigo » pour la réalisation de son film Nuit et brouillard.

Un hiver 58

Elle se souvient de ce jour d’hiver triste et gris. Un jour privé de mistral. Un jour de classe pareil aux autres. Avec au programme de la matinée, le cours de sciences naturelles. Et la dissection de la grenouille. Un jour de jeu chloroformé. Elle se souvient de ce jour-là. Des professeurs assemblés dans le hall d’entrée du lycée. Plus silencieux qu’à l’ordinaire. À peine des chuchotis. Des élèves alignées deux par deux, attendant en silence. De l’entrée de Madame la directrice. Qui distribue des ordres, échange à voix basse quelques propos avec ses collègues. Des rangs qui se resserrent puis s’ébranlent. Se dirigent vers l’escalier d’honneur. Jusqu’à l’amphithéâtre. Le « grand amphi » réservé à la distribution des prix de fin d’année.

Aujourd’hui, c’est le jour des classes de cinquième. Les cours de la matinée sont annulés. Suspendus. Pour une raison qui lui échappe. Il n’y aura pas de dissection de la grenouille blanche étirée dans son bocal de formol. Pas de chahut avec le professeur en blouse blanche non plus. Elle l’aperçoit dans le groupe des accompagnatrices. Semblable en tous points, par le nom qu’elle porte et le physique simiesque qui est le sien, aux grands singes empaillés et ricanants. Qui trônent empoussiérés parmi les squelettes et les crânes de la salle de sciences. Pas d’arrêt fasciné devant les silex et les os numérotés, étiquetés, classés. Rutilants derrière leur vitre.

Le grand amphithéâtre leur est ouvert, transformé en salle de cinéma. C’est bien la première fois que cela se produit ! Elles échangent entre elles des regards interrogateurs. Mais ses camarades de classe n’en savent pas plus qu’elle. Elles prennent place dans les gradins. Devant l’écran. Blanc. Puis Noir. Soudain l’écran affiche des lettres constellées de zébrures. Le grésillement de la pellicule troue le silence. Un titre s’affiche en noir et blanc. Nuit et Brouillard. Elle ne s’attendait à rien de précis. Mais d’emblée, elle reçoit les terrifiantes images de plein fouet. Elle ne comprend rien. Sa stupeur est totale. Elle est figée sur son siège. Instinctivement, elle s’agrippe à la main amie de sa camarade. Elle lit pour la première fois le nom d’Auschwitz. Où est-ce ? C’est lugubre. Elle pénètre avec la caméra dans un camp flanqué de miradors. Elle découvre les barbelés et les baraquements. Elle découvre, pour la première fois, la promiscuité des corps désemparés. L’étoile jaune sur la toile rayée du pyjama informe. Elle découvre la vie au camp. La vie de ceux et celles qui vivent là. Entassés sur des lits de bois superposés. Sans matelas ni couvertures. Pourquoi ? Elle découvre le labeur et la souffrance dans la neige et la boue. Les coups qui font tomber les plus affaiblis. Et les tortures infligées aux autres à titre d’exemple. La queue pour se rendre, sous le vent coupant de l’hiver, à la soupe. Le seul point vivant de chaleur. Une soupe glaireuse mais fumante servie dans des gamelles en fer blanc. Une louche par corps. Avalée et lapée à même l’écuelle. Elle découvre les crânes rasés. Les regards vides et hagards de ceux qui n’ont plus de nom. Et qui ont faim. Cette maigreur des corps transis. Et les numéros tatoués sur les bras squelettiques. Pourquoi ?

Des numéros pareils à celui qu’elle a vu, un jour de grande chaleur marseillaise, sur le bras de son professeur d’anglais. Elle était en sixième alors. Elle avait posé la question autour d’elle. Il lui avait été répondu que, sans doute, son professeur était juif. Cette réponse était restée une énigme dont elle n’entendit plus parler. Maintenant elle savait : c’était donc cela être juif. C’était être réduit à l’incompréhension muette de corps déshydratés. Tremblants et grelottants. De froid et de terreur. Elle découvre des trous immondes où s’amoncellent chaussures et sacs. Cheveux et dents. Elle ne comprend pas. Elle découvre les douches où s’entassent bientôt des corps déchus aux yeux exorbités. Corps aussitôt entassés dans des bennes puis déversés dans d’autres trous plus profonds encore. Elle découvre les corps nus. Basculés pêle-mêle. Elle en éprouve, au plus aigu de sa chair, la cadavérique flacidité. Bras et jambes s’entremêlent aux bras et jambes. Les têtes heurtent d’autres têtes. Qui est qui ? À qui sont ces corps sans nom ?

Pendant ce temps-là, la vie continue, avec sa soupe glaireuse, ses longues marches dans la neige et la boue. Ses sommeils sans rêves. Sa marche inéluctable vers les couloirs des douches. La chaleur enfin. La fin définitive de l’enfermement. La dernière épreuve. Ce qui reste de vivant a compris. L’Enfer est là au bout du couloir. À portée de corps. Comme seule issue. Elle comprend, elle aussi, que cet Enfer-là a existé ! Qu’il a été conçu et réfléchi par d’autres hommes. Ceux-là mêmes qui hurlent des ordres incompréhensibles. Circulent dans le camp en toute liberté, bottés, casqués et gantés. Bien nourris, satisfaits du travail accompli avec précision. Et rigueur. Selon les règles établies. Qui vivent et rient au milieu des morts-vivants qui sont leur œuvre. Pour qui le silence de la mort n’est qu’un jeu. Le rideau tombe sur Auschwitz.

C’est cela, pour elle, Nuit et Brouillard. Le symbole de l’« Humanité déchue ». Elle avait onze ans. Rien, jamais, ne sera plus comme avant.

Texte d’Angèle Paoli

Rédigé par angèlepaoli le 31 janvier 2005 à 00:49 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

30 janvier 2005

Zoé Karèlli, Imagination du moi

Zoé Karèlli, « Imagination du moi »

« Parfois les pas du temps

s’arrêtent et le silence alors

s’installe, tantôt terrible

odieux obscur et plein d’angoisse

épais inéluctable

tantôt plus clair, apparaissant

pétri de lumière

pur, enfin, limpide

et léger, si léger

que tu ne peux rester

là non plus

dans toute cette lumière

soudaine intense

que tu donnes et reçois

qui te brûle

au moment de calme

où le temps s’arrête

et le silence attend lumineux

et le temps attend lui aussi

que tu t’effaces. »

Zoé Karèlli, « Imagination du moi », Imagination du temps [1949], Anthologie de la poésie grecque contemporaine (1945-2000), Gallimard, Collection Poésie, page 83. Traduction de Michel Volkovitch.

BIO-BIBLIOGRAPHIE

Issue d’une grande famille de Salonique (Thessalonique), Chrysoula Arguriadou, dite Zoé (ou Zoi) Karèlli (Χρυσούλα Αργυριάδου, dite Ζωή Καρέλλη) est née en 1901 et morte le 17 juillet 1998. Elle n’a pas seulement été une pionnière de la mouvance féministe, en tant que fondatrice du mouvement « Greek Salonica Influence ». Elle est aussi l'auteur de douze recueils de poésie et d'essais littéraires parmi lesquels figurent un essai sur Paul Claudel et un autre sur Samuel Beckett. Elle a aussi traduit des poètes étrangers (dont T.S. Eliot) et écrit plusieurs pièces de théâtre.

Les poèmes de Zoé Karèlli composent un véritable journal intime, qui témoigne de la déchirure d’une double postulation antagonique : sensualité et mysticisme. « J'ai vécu avec force et sentiment, avec des émotions passionnées », dit-elle dans « Le dernier chant de Sapho ». Zoé Karelli est la sœur de l’écrivain Nikos-Gabriel Pentzikis.

Parmi ces recueils, on peut retenir Cheminement (1940), La Saison de la mort (1948), Imagination du temps (1949), Solitude et orgueil (1951), Gravures et icônes (1952), Le Navire (1955), Cassandre (Kassandra kai oalla poiamata, anthologie, 1955), Contes du Jardin (1955), Contrastes (1957), Le Miroir de minuit (1958), Le Carrefour (1973). Elle a aussi publié son Journal en 1973.

Rédigé par angèlepaoli le 30 janvier 2005 à 19:06 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

30 janvier 1959/Albert Camus

Le 30 janvier 1959, création au Théâtre Antoine de la pièce Les Possédés, d'après le roman de Fédor Dostoïevski (roman réintitulé par la suite Les Démons), dans une adaptation théâtrale et une mise en scène d'Albert Camus. Décors et costumes de Mayo.

Avec la distribution suivante :

Pierre Vaneck dans le rôle de Nicolas Stavroguine

Pierre Blanchar dans le rôle de Stépan Trophimovitch Verkhovensky

Roger Blin dans le rôle de l’évêque Tikhone

Michel Bouquet dans le rôle de Pierre Stepanovitch Verkhovensky

Charles Denner dans le rôle du capitaine Lebiadkine.

Et dans les rôles féminins :

Tania Balachova dans le rôle de Varvara Petrovna Stavroguine

Charlotte Clasis dans le rôle de Prascovie Drozdov

Nadine Basile dans le rôle de Dacha Chatov

Janine Patrick dans le rôle de Lisa Drozdov

Catherine Sellers dans le rôle de Maria Timopheievna Lebiadkine

Nicole Kessel dans le rôle de Marie Chatov.

« J'ai rencontré cette oeuvre à vingt ans et l'ébranlement que j'en ai reçu dure encore, après vingt autres années. » (Albert Camus)

Ci-après, un extrait du script d'un entretien radiophonique avec Albert Camus, réalisé par Martine de Barcy pour Radio-Canada, autour de la création de la pièce de Dostoïevski.

(date de diffusion : 20 décembre 1959, 15 jours avant la mort d’Albert Camus)

=> Interview en accès audio libre (3 min 47 s).

• Martine de Barcy :

« Mais je crois, Monsieur Camus, aussi loin que l’on remonte dans votre œuvre, on voit toujours le théâtre présent, et même déjà dans votre passé, puisque vous avez, dans votre vie d’étudiant à Alger, monté un certain nombre de pièces. Et vous avez vous-même joué. »

• Albert Camus :

« C’est exact, d’une part il n’y avait pas de théâtre à Alger ; comme j’en avais la passion, j’ai simplement créé un théâtre moi-même, un petit théâtre d’amateurs et d’autre part pour gagner ma vie, j’ai joué dans des troupes professionnelles en tournée. »

• Martine de Barcy :

« Mais que représente donc le théâtre pour vous attirer à différentes étapes de votre carrière ? »

• Albert Camus :

« Eh bien, je ne sais pas, souvent les créatures de théâtre me paraissent plus réelles que les créatures de la vie et, en tout cas, c’est un monde où je me sens beaucoup plus à l’aise que dans la vie courante. »

• Martine de Barcy :

« Mais n’y a-t-il pas pour vous contradiction entre l’œuvre créatrice d’homme de théâtre et celle de l’homme de lettres qui écrit des romans ou des essais ? »

• Albert Camus :

« Il n’y a aucune contradiction pour moi parce que le théâtre me paraît le plus haut des arts littéraires en ce sens qu’il demande la formulation la plus simple et la plus précise à l’intention du plus grand public possible et, pour moi, c’est la définition même de l’art. »

• Martine de Barcy :

« Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre de Dostoïevski spécialement ? »

• Albert Camus :

« Je l’ai choisie spécialement parce que je l’aime spécialement et j’ai toujours vu ces personnages dans une lumière dramatique, dans une lumière de scène, par conséquent j’ai été tenté de les porter à la scène. »

• Martine de Barcy :

« Mais ce roman paraît un peu touffu et certains disent même confus à la lecture ? Est-ce que ça ne présente pas quelque difficulté justement pour la schématisation scénique ? »

• Albert Camus :

« En fait, le roman est certainement touffu mais il n’est certainement pas confus. En ce sens que la logique intérieure qui est propre à Dostoïevski peut très bien s’y retrouver. C’est cette logique que j’ai justement essayé de retrouver et j’ai simplement éliminé ce qui était touffu pour ne garder que cette logique intérieure. »

• Martine de Barcy :

« Eh bien, Monsieur Camus, puisque vous avez l’amabilité de nous lire quelque chose, je vais vous demander de nous situer le passage. »

• Albert Camus :

« C’est très simple. Ce sont exactement les premières phrases prononcées au début de la pièce par le narrateur lorsqu’il arrive devant le public. Ce narrateur, qui fait aussi partie des personnages de la pièce, arrive devant un rideau noir. »

« Mesdames, Messieurs,

Les étranges événements auxquels vous allez assister se sont produits dans notre ville de province sous l’influence de mon respectable ami le professeur Stépan Trophimovitch Verkhovensky. Le professeur avait toujours joué, parmi nous, un rôle véritablement civique. Il était libéral et idéaliste ; il aimait l’Occident, le progrès, la justice, et, en général, tout ce qui est élevé. Mais sur ces hauteurs, il en vint malheureusement à s’imaginer que le sar et ses ministres lui en voulaient personnellement et il s’installa chez nous pour y tenir, avec beaucoup de dignité, l’emploi de penseur exilé et persécuté. Simplement, trois ou quatre fois par an, il avait des accès de tristesse civique qui le tenaient au lit avec une bouillotte sur le ventre. […]

Là commence mon histoire. »

Albert Camus, Les Possédés (d'après Dostoïevski), in Théâtre, récits, nouvelles, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1962, page 925.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 30 janvier 2005 à 00:24 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires), Voix et chants (extraits musicaux et archives sonores) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

29 janvier 2005

29 janvier 1932/Fernando Pessoa

Petit détour, ce matin, par Le Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa. À la date du 29 janvier 1932 (notules 324 et 325), je tombe en arrêt sur ces deux notules (324 et 325) :

324

« Savoir se défaire de toute illusion est absolument nécessaire pour parvenir à faire des rêves.

Tu atteindras au degré suprême de l’abstention par le rêve, où les sens se mêlent, où les sentiments débordent, où les idées s’interpénètrent. De même que les couleurs et les sons confondent leurs saveurs, les haines prennent la saveur des amours, les choses concrètes celle des choses abstraites, et inversement. On voit se briser les liens qui, s’ils reliaient tout, séparaient tout cependant, en isolant chaque élément. Tout dès lors se fond et se confond. »

325

Fictions d’interlude, qui viennent couvrir, multicolores, le marasme et l’aigreur de notre intime incroyance. »

Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité. Edition intégrale. Nouvelle édition refondue, revue et corrigée. Christian Bourgois éditeur, 1999, page 324.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 29 janvier 2005 à 14:17 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Amazones

« Seins de femmes ! Souffle figé de l’âme

Essence de femmes ! Vague toujours prise

Au dépourvu et qui toujours prend

Au dépourvu - Dieu voit tout !

Lice pour les jeux du délice ou de la joie,

Méprisables et méprisants - Seins de femmes ! -

Armures qui cèdent ! - Je pense à elles…

L’unique sein, - à nos amies !… »

5 décembre 1921

Marina Tsvétaiëva, « Amazones », L’Offense lyrique et autres poèmes,

Éditions Farrago/Éditions Léo Scheer, 2004, page 196.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 29 janvier 2005 à 01:29 dans Amazones, Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

28 janvier 2005

28 janvier 1873/Colette

28 janvier 1873 : naissance de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne).

Colette

Ph, G.AdC

« J’étais justement faite pour ne pas écrire » (Colette)

« Mon premier hiver scolaire fut un grand hiver, j’allais à l’école entre deux murs de neige plus hauts que moi… Qu’a-t-on fait de ces grands hivers d’autrefois, blancs, solides, durables, embellis de neige, de contes fantastiques, de sapins et de loups ? Après avoir été aussi réels que mon enfance, ils sont donc aussi perdus qu’elle ? Aussi perdus que la vieille Mlle Fanny, immatérielle institutrice fantôme, qui vivait de romans et de privations ? Parfois Mlle Fanny sortait de son rêve romanesque, et poussait un hennissement qui annonçait la leçon de lecture… Cette année-là, nous apprîmes à lire dans le Nouveau Testament. Pourquoi le Nouveau Testament ? Parce qu’il se trouvait là, je pense. Et la vieille demoiselle fantôme institutrice scandait, à coups de règle sur son pupitre, le rythme de syllabes sacrés, psalmodiés en chœur : En ! – ce ! – temps ! – là ! – Jé ! – sus ! – dit ! – à ! – ses ! – dis ! - ci ! – ples !... Parfois un élève bébé, qui s’était assise sur sa chaufferette pour se réchauffer, poussait un cri aigu, parce qu’elle venait de brûler son petit derrière son petit son derrière. Ou bien une colonne de fumée montait d’une chaufferette… Tout autour de nous, c’était l’hiver, un silence troublé de corbeaux, de vent miaulant, de sabots sabotant, l’hiver et la ceinture des bois autour du village… Rien d’autre. Rien de plus. Une humble, une rustique image…

Mais je crois que si une petite magie inoffensive pouvait me rendre ensemble l’arôme de la pomme bavant sur la braise, de la châtaigne charbonnant, et surtout l’extraordinaire vieux tome du Nouveau Testament, rongé, loqueteux, moisi, où Mlle Fanny conservait, entre les pages, des pétales de tulipe séchés, transparents comme l’onyx rouge, des petits cadavres gris de violettes, les figures à barbe carrée des pensées de printemps, je crois, oui, que je serais bien contente. Je crois que j’emporterais avec moi, je respirerais ce grimoire à dévoiler le passé, cette clef qui rouvre l’enfance, et qu’il me rendrait mes six ans qui savaient lire, mais qui ne voulaient pas apprendre à écrire ? Cette répugnance, que m’inspirait le geste d’écrire, n’était-elle pas un conseil providentiel ? Il est un peu tard pour que je m’interroge là-dessus. Ce qui est fait est fait. Mais dans ma jeunesse, je n’ai jamais, jamais désiré écrire. Non, je ne me suis jamais levée la nuit en cachette pour écrire des vers au crayon sur le couvercle d’une boîte à chaussures ! Non, je n’ai jamais jeté au vent d’ouest et au clair de lune des paroles inspirées ! Non, je n’ai pas eu 19 ou 20 pour un devoir de style, entre douze et quinze ans ! Car je sentais, chaque jour mieux, je sentais que j’étais justement faite pour ne pas écrire. Je n’ai jamais envoyé, à un écrivain connu, des essais qui promettaient un joli talent d’amateur ; pourtant, aujourd’hui, tout le monde le fait, puisque je ne cesse de recevoir des manuscrits. J’étais donc bien la seule de mon espèce, la seule mise au monde pour ne pas écrire. Quelle douceur j’ai pu goûter à une telle absence de vocation littéraire ! »

Colette, « La chaufferette », Journal à rebours [Arthème Fayard, 1941],

Laffont/Bouquins, III, 1989, pp. 60-61.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 28 janvier 2005 à 11:46 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

26 janvier 2005

26 janvier 1861/Gustave Flaubert

À Jules Michelet

Croisset, 26 janvier 1861.

[…] Quel admirable livre que La Mer ! […] C’est une œuvre splendide d’un bout à l’autre, qui a l’air simple et qui est sublime. Quelle description que celle de la tempête d'octobre 1859 ! quel chapitre que celui de la mer de lait, avec cette phrase exquise à la fin : « De ses caresses assidues […] la tendresse visible du sein de la femme […] » ! Vous nous donnez des rêveries immenses avec l'atome, la fleur de sang, les faiseurs de monde ! Il faudrait tout citer ! Vous faites aimer les phoques. […]

On dirait que vous avez fait le tour du monde sur l’aile des condors, et que vous revenez d’un voyage dans les forêts sous-marines. On entend le murmure des grèves. C’est comme si l’eau salée vous cinglait à la figure. Partout on se sent porté sur une grande houle.

Et ce qui n'est pas magnifique est d'une plaisance profonde, comme ce petit roman de la dame aux bains de mer, si fin et si vrai ! […] dans un coin de votre livre j'ai retrouvé les soleils de mon adolescence.

N'importe, même dans les jours de défaillance, à un de ces lugubres moments où les bras vous tombent de fatigue, quand on se sent impuissant, triste, usé, nébuleux comme le brouillard et froid comme les glaçons qui craquent, on bénit la Vie, cependant, s'il vous arrive une sympathie comme la vôtre, un livre comme La Mer. Alors tout s'oublie. - Et de ce haut plaisir il reste peut-être une force nouvelle, une énergie plus longue.

Permettez-moi donc, Monsieur, de serrer cordialement, avec un frémissement d’orgueil, votre loyale main, qui est si habile, et de me dire (sans formule épistolaire)

tout à vous

Gustave Flaubert

Gustave Flaubert, Correspondance, III, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, pp. 142-143. Edition établie par Jean Bruneau.

Rédigé par angèlepaoli le 26 janvier 2005 à 00:38 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

25 janvier 2005

Virginia, lectures croisées

En feuilletant, ce jour anniversaire du 25 janvier, la correspondance entre Vita Sackville-West et Virginia Woolf, je tombe immédiatement sur une lettre que Virginia, en vacances à Cassis, adresse à Vita, son inépuisable et insatiable amie, alors en expédition en Perse.

La lettre, datée du mardi 5 avril 1927, est écrite de la Villa Corsica, à Cassis. Je lis ceci, sous la plume de Virginia :

« 1. Virginia est complètement déparée par sa coiffure à la garçonne.

2. Virginia est entièrement avantagée par sa coiffure à la garçonne ;

3. La coiffure à la garçonne de Virginia est totalement imperceptible.

Telles sont les trois écoles de pensée sur ce sujet si important. J’ai acheté une boucle de cheveux que j’attache à un hameçon. Elle tombe dans la soupe et elle y est pêchée à l’aide d’une fourchette. »

Correspondance, Stock, Le nouveau cabinet cosmopolite, 1985, page 245.

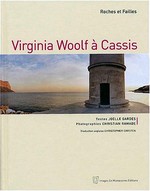

Sur les séjours que Virginia Woolf fit à Cassis, chez sa sœur Vanessa, il existe un livre de petit format, séduisant et lisse, doux au toucher. Soigné dans sa présentation, dans le choix des couleurs. Avec sa première de couverture illustrée d’un bandeau photo central, rez-de-chaussée d’un phare, figure de proue sur mer calme. Un livre écrit par Joëlle Gardes, et publié en 2000. Sous le titre : Virginia Woolf à Cassis - Roches et failles

Sur cet ouvrage, j’ai rêvé. Mes notes :

Elle feuillette les pages de papier glacé. Elle fait glisser le signet « rouge Titien ». Elle regarde les photos. Certaines en double page. Puis leur titre. Comme la photo, magique, de ce bord de mer, calme et lisse, que contemple une femme de dos. Perdue dans son grand manteau sombre, la silhouette longue s'absorbe en son « lointain intérieur ». Ou cette autre photo qui lui succède sous le titre de « Grand large ». La silhouette sombre a disparu et l’horizon désert garde son calme étrange face au déchaînement des flots. L’écume des vagues a effacé depuis longtemps la trace des pas de Virginia sur les dalles qui enserrent le « pied du phare ». D’autres photos, d’un format plus réduit, cadrées avec une plaisante et séduisante irrégularité, rythment l’intime. « La traverse du château (II) » avec ses murs feuillus d’où émergent des frondaisons de pins parasol, cyprès... Ou encore « La façade de Fontcreuse » où s’inscrivent en ombre chinoise les ramures du platane et les deux jarres qui flanquent l’arbuste épineux grimpant entre les volets clos. Un peu plus loin, pourtant, un chat noir est là qui guette de son oeil unique l’entrée du visiteur. La voici dans le salon de « La Bergère » où se côtoient des objets hétéroclites. Appartenant à un temps révolu et cependant étrangement familier. Elle hasarde un regard dans la chambre avec sa belle armoire provençale où se reflète un bouquet riant. Elle se plait à imaginer qu’elle, la longue dame anglaise, s’est arrêtée devant la glace pour arranger une mèche folle échappée de son chignon. Ou pour vérifier, d’un geste rapide, le plissé de sa robe. Car Virginia a vraiment vécu en ces lieux. Le temps de brefs séjours auprès de sa soeur Vanessa, entourée d’artistes et installée à la « Bergère ». Dans le domaine de Fontcreuse… C’est cela qu’elle découvre sous la plume de Joëlle Gardes, dans le chapitre « Intérieurs ». Un texte précis. Qui retrace les épisodes cassidiens de la vie de Virginia Woolf. L’Angleterre, pourtant, n’est jamais bien loin.

Elle reprend le livre à rebours. « Ouvertures ». Tel est le titre de la première partie de « Roches et Failles ». Qui est ce « je » qui écrit : « J’étais comme un rocher inerte » ? C’est le « je » de Joëlle Gardes, l’auteur du petit livre coquille d’oeuf. Un « je » et une souffrance qui très vite s’estompent derrière la figure de plus en plus ample de Virginia. Les deux visages se superposent par moments. Qui est qui ? L’une est l’autre !

L'écriture d’« Ouvertures » est belle. Fluide, naturelle, légère. Et elle, elle passe sans s'en rendre compte des impressions de l'une aux impressions de l’autre. Les impressions de Virginia Woolf. Il y a comme un fondu enchaîné entre les deux écritures, entre les sensations ressenties par l'une et l'autre devant un paysage resté immuable. Bien sûr, elle sait que ce sont des projections, des superpositions, d'une sensibilité d'aujourd'hui sur une sensibilité d'hier. L'occasion pour Joëlle Gardes de tenter de faire revivre Virginia Woolf. Les moments de bonheur passés à Cassis. Qui lui ont probablement inspiré « La Promenade au phare » ou « Les Vagues ». Virginia Woolf est là, bien là. Elle la sent vivre et vibrer et elle circule de Cassis à l'Angleterre, sans s'en rendre compte. Joëlle Gardes s'approprie un lieu, un temps, un visage. Par son écriture, Joëlle restitue tout cela en douceur et en finesse. Elle lui rend Virginia très proche, très présente. C'est un texte qui « la » parle, qui parle d’elle, Virginia.

Il y a cette dernière photo : « La gare de Cassis ». Dans les brumes du soir, ce pourrait tout aussi bien être celle du village de Rodmell. Rodmell où vivait Virginia lorsqu’elle n’était pas à Londres. Et où elle mourut.

Elle hésite à refermer le livre. Une profonde nostalgie l’envahit. Cassis, lieu familier des promenades dominicales de son enfance. Exhumé par sa lecture. Inconsciente enfance. Elle ignorait alors qu’elle mettait ses pas dans ceux de Virginia. Les seuls récits qu’elle connaissait de cette station balnéaire faussement tranquille étaient ceux du Provençal. Et ceux que leur faisait son père, souvent chargé de lourds dossiers. C’étaient les règlements de compte des truands corses-marseillais qui éclaboussaient de leur sang les falaises du cap Canaille. Avec ces corps déchiquetés qui s’agrippaient à la rocaille. Et ces bagnoles à la James Dean qui s’écrasaient dans les flots. Virginia n’a pas eu le temps de connaître Cassis sous l’angle de la violence. Et les malfrats écroués aux Baumettes n’avaient pas non plus l’idée qu’une romancière anglaise de génie avait traversé ces lieux. « La traversée des apparences » ! Ce pourrait être le titre d’un nouveau roman. Un roman sur la croisée des chemins, de ces chemins qui ne se rencontrent pas. Un roman de Virginia !

Le petit livre s’ouvre à nouveau de lui-même. Sur une double page : c’est, en gros plan, la photo d’une feuille d’agave, tordue, torturée et griffue. Marquée des biffures du temps. Ecriture incrustée dans le vert filandreux de l’agave. Signes gravés dans sa chair. Page de fibres vives, à l’image de celles que Virginia laisse derrière elle.

Joëlle Gardes, Virginia Woolf à Cassis, Editions Images En Manœuvres, 2000.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 25 janvier 2005 à 13:15 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack

Terres de femmes sur France 3 Corse

Terres de femmes est à la "une" de la rubrique Agenda Culture/Livres du site de France 3 Corse en même temps que le dernier ouvrage de Jeanne Bresciani (Les Vestiges de Janvier), dont j'ai rendu compte sur ce blog. Jeanne Tomasini est aussi dans la sélection du jour : j'aurai sûrement l'occasion de reparler de cette octagénaire talentueuse et pétulante (si je m'en tiens à notre dernière rencontre à Luri, dans le Cap) et des éditions Little Big Man qui ont par ailleurs publié La Vendetta de Sherlock Holmes de Jean Pandolfi-Crozier (dont on peut toujours suivre les aventures haletantes sur le blog scripteur).

Rédigé par angèlepaoli le 25 janvier 2005 à 10:29 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

25 janvier 1882/Virginia Woolf

Date anniversaire de la naissance (à Londres, le 25 janvier 1882) de Virginia Woolf.

« En posant sa broche sur la table, elle eut un spasme subit comme si, pendant qu’elle rêvait, des griffes de glace s’étaient enfoncées dans sa chair. Elle n’était pas vieille encore, elle venait de commencer sa cinquante-deuxième année. Des mois et des mois de cette année étaient intacts. Juin, juillet, août ! Chacun d’eux était encore presque entier et, comme pour recueillir la goutte qui tombe, Clarissa (elle alla vers sa coiffeuse) se plongea au cœur même de ce moment, l’arrêta, le moment de ce moment de juin lourd du poids de tous les autres matins, regarda la glace, la coiffeuse, avec tous ses flacons, comme pour la première fois, réunit son être en un point (elle regarda dans la glace) et vit le délicat visage rose de la femme qui allait ce soir même donner une soirée, Clarissa Dalloway, elle-même.

Que de fois elle avait vu ce visage et toujours avec cette imperceptible contraction ! Elle faisait une moue en se regardant dans la glace, pour mettre son visage au point. C’était bien elle, mise au point, précise, définie. »

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway [1925], Stock, 1948 pour la traduction française, Le Livre de Poche, collection Biblio, page 50.

« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d’habitude. »

Journal de Virginia Woolf, 17 février 1922. À John Barnard, in Hermione Lee, Virginia Woolf ou l’aventure intérieure [1996], Autrement, collection Littératures, 2000.

Rédigé par angèlepaoli le 25 janvier 2005 à 09:52 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

24 janvier 2005

Tout est dans le rêve...

Le Rêve de Balthus de Nathalie Rheims n’est pas une « somme ». Non, c’est un petit livre. Conçu comme un véritable jeu de pistes, aux multiples messages cryptés. Mais c’est surtout un voyage onirique, tout comme la toile qui lui sert de guide.

Mais que s’est-il donc passé le 25 mars ? C’est l’une des nombreuses questions qui guident la lecture de ce roman. Le 25 mars, c’est le jour de la Visitation, le jour où l’Ange Gabriel rend visite à Marie. Jour béni de promesse de vie et de résurrection. C’est le jour de l’Annonciation. Mais c’est aussi (oh, surprise !) le jour où Abel périt sous les coups de Caïn, son frère. Dies irae dies illa. Jour de colère et de désespoir. L’humanité est marquée pour toujours par le sceau noir de la jalousie. Éternel dialogue entre la vie et la mort. Les deux volets du diptyque sont là pour l’essentiel. Oui, mais quoi d’autre encore ? Le 25 mars, c’est aussi le jour anniversaire de la rencontre rituelle de la Confrérie de Sainte-Ursule. Ah ! Et où ? À Venise !

C’est là, à Venise, non loin de l’église San Giovanni e Paolo, que se retrouvent les membres d’une curieuse congrégation en quête du neuvième cycle de la réincarnation. Une secte alors ? Peut-être. Versée, en tout cas, dans les théories du Suédois Swedenborg. Théories que s’applique à mettre en pratique cette assemblée mystique. Parmi les hommes encapuchonnés, qui s’autoconvoquent selon un rituel étrange : le peintre Balthus. Et son ami très cher, Maurice, père de Léa, qui confie à sa fille, quelque temps avant de mourir: « Tout est dans Le Rêve de Balthus ». Petite phrase qui martèle de son mystère les songes de l’amnésique Léa. Mais il y a aussi Andrea, père désespéré après la disparition d’Angie, soudainement « envolée » sans laisser de trace, du côté du Rialto. Et Gianni, Michel, Attilio et les autres…

Justement, le 25 mars 1958, un an après que le peintre eut réalisé « Le Rêve », la médiumnique Léa révèle que « la jeune fille à la rose » peinte par Balthus n’est autre qu’Angie. Mais cette révélation en amène d’autres et ensemble ils découvrent l’étrange similitude entre Angie, la jeune fille « ailée » de Balthus, et le Persée de Gustave Moreau. Tandis que Léa, elle, s’incarne dans la jeune fille endormie (Andromède). Elle est Léa, la jeune fille « au rêve ». L’année suivante, le 25 mars 1959, Léa révèle, à travers le rêve de ce jour-là, l’existence d’un tableau d’Ingres où la même Angie « apparaissait à une jeune fille endormie ». Puis surgit, chez chacun des collectionneurs, une toile de Fragonard, de Watteau, de Vermeer, de Caravage, de Titien. Au travers des siècles, le sujet du tableau est toujours le même : l’Annonciation… et ses divers avatars.

Au hasard des métamorphoses change toutefois l’objet tendu par Angie à la dormeuse qu’elle survole et frôle de son souffle. Rose jaune, croix d’or, lance, pomme, compas, livre, violon, miroir. Et enfin une plume, annoncée, comme les autres attributs de l’ange, dans le Livre des Rêves. Un livre d’heures, livre prophétique « daté de 1509 ». Et possession de Maurice. Mais manque la plume... et la toile dans laquelle elle apparaît. Une toile du Quattrocento, composée de plusieurs volets. Le Songe de Sainte Ursule, cinquième volet du cycle de la jeune martyre, a disparu. En même temps que son créateur. Le neuvième peintre, Vittore Carpaccio évidemment… sans lequel la quête d’immortalité ne peut aboutir.

Un voyage énigmatique que Le Rêve de Balthus, qui conduit le lecteur, ce rêveur éveillé, jusqu’aux confins de l’inconscient. L’inconscient de Léa qui est aussi sans doute celui, complexe, de son double, Nathalie Rheims. Et de l’univers qui est le sien. Davantage poétique qu’ésotérique…

Nathalie Rheims, Le Rêve de Balthus, Fayard/Leo Scheer, 2004.

EXTRAIT

« La boucle était bouclée. Le songe d’Ursule rejoignait l’annonce faite à Marie. Le rêve de Balthus se fondait dans celui de Carpaccio. Le Cycle de la confrérie se refermait sur un temps circulaire, s’ouvrant sur l’éternel retour. L’évidence était là, sous les yeux de tous, cachée dans le tableau depuis neuf ans, mais personne ne l’avait vue, car la main de Léa restait crispée autour du médaillon.

Il fallait voir ce qui était peint : l’invisible. Et cela, sans un miracle, personne ne le pouvait.»

(p. 98).

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 24 janvier 2005 à 18:57 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Une histoire corse

Je dédie cet extrait d'Une histoire corse de Guy de Maupassant à Ugo Pandolfi, auteur de la talentueuse Vendetta de Sherlock Holmes.

« Après avoir gravi péniblement le sinistre val d'Ota, j'arrivais, au soir tombant, à Evisa, et je frappais à la porte de M. Paoli Calabretti, pour qui j'avais une lettre d'ami.

C'était un homme de grande taille, un peu voûté, avec l'air morne d'un phtisique. Il me conduisit dans ma chambre, une triste chambre de pierre nue, mais belle pour ce pays à qui toute élégance reste étrangère, et il m'exprimait en son langage, charabia corse, patois graillonnant, bouillie de français et d'italien, il m'exprimait son plaisir à me recevoir, quand une voix claire l'interrompit et une petite femme brune, avec de grands yeux noirs, une peau chaude de soleil, une taille mince, des dents toujours dehors dans un rire continu, s'élança, me secoua la main : "Bonjour, Monsieur ! ça va bien ?" enleva mon chapeau, mon sac de voyage, rangea tout avec un seul bras, car elle portait l'autre en écharpe, puis nous fit sortir vivement en disant à son mari : "Va promener Monsieur jusqu'au dîner."

M. Calabretti se mit à marcher à mon côté, traînant ses pas et ses paroles, toussant fréquemment et répétant à chaque quinte : "C'est l'air du val, qui est FRAÎCHE, qui m'est tombé sur la poitrine."

Il me guida par un sentier perdu sous des châtaigniers immenses. Soudain, il s'arrêta, et, de son accent monotone : "C'est ici que mon cousin Jean Rinaldi fut tué par Mathieu Lori. Tenez, j'étais là, tout près de Jean, quand Mathieu parut à dix pas de nous : "Jean, cria-t-il, ne va pas à Albertacce, n'y va pas, Jean, ou je te tue, je te le dis." Je pris le bras de Jean : "N'y va pas, Jean, il le ferait." (C'était pour une fille qu'ils suivaient tous deux, Paulina Sinacoupi.) Mais Jean se mit à crier : "J'irai, Mathieu, ce n'est pas toi qui m'empêcheras." Alors Mathieu abaissa son fusil avant que j'eusse pu ajuster le mien, et il tira. Jean fit un grand saut de deux pieds, comme un enfant qui danse à la corde, oui, Monsieur, et il me retomba en plein sur le corps, si bien que mon fusil m'échappa et roula jusqu'au gros châtaignier, là-bas. Jean avait la bouche grande ouverte, mais il ne dit pas un mot. Il était mort."

Je regardais, stupéfait, le tranquille témoin de ce crime. Je demandai : "Et l'assassin ?" Paoli Calabretti toussa longtemps, puis il reprit : "Il a gagné la montagne. C'est mon frère qui l'a tué, l'an suivant. Vous savez bien, mon frère, Calabretti, le fameux bandit ?..." Je balbutiai : "Votre frère ?... Un bandit ?..." Le Corse placide eut un éclair de fierté : "Oui, Monsieur, c'était un célèbre, celui-là ; il a mis à bas quatorze gendarmes. Il est mort avec Nicolas Morali, quand ils ont été cernés dans le Niolo, après six jours de lutte, et qu'ils allaient périr de faim." Il ajouta d'un air résigné : "C'est le pays qui veut ça", du même ton qu'il disait en parlant de sa phtisie : "C'est l'air du val qui est fraîche." »

Guy de Maupassant, "Histoire corse", Gil Blas, 1er décembre 1881. Texte publié sous la signature de Maufrigneuse.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 24 janvier 2005 à 14:39 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

24 janvier 1929/Jacques Réda

Jacques Réda fête aujourd’hui ses soixante-seize ans. Il est né à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) le 24 janvier 1929. Ci-après un extrait de son dernier recueil, L’Adoption du système métrique, publié en octobre 2004.

Crépuscule

« On ne voit pas les gens dont en entend la voix

Et ceux qu’on voit ont l’air d’illustrer le silence

Tandis que circulairement l’orage lance

De longs éclairs muets qui tremblent sur les toits.

On attendait un sourd roulement de tonnerre,

Mais rien. La dame, en face, arrose sans un bruit

Ses fleurs pâles déjà recloses pour la nuit

Et partout règne un silence extraordinaire.

Peut-être le moteur de la terre s’est-il

Arrêté brusquement malgré la loi physique

Et ne perçoit-on pas encore la musique

Des sphères à travers ce silence d’exil.

Eh bien qu’elle rugisse ou file son murmure

À l’infini sans nous qui sommes exilés

Entre l’aube stridente et les cieux constellés,

Dans le soir insonore avant la nuit obscure. »

Jacques Réda, « Crépuscule », L’Adoption du système métrique, Gallimard, 2004, page 107.

Voir aussi le site Jacques Réda et le blog Poezibao.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 24 janvier 2005 à 09:46 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

23 janvier 2005

Galerie de Guidu

Blogueurs, blogueuses et passants, vous êtes tou(te)s invité(es) à une libre rêverie-promenade dans les couloirs et labyrinthes de la galerie du photographe et architecte Guidu Antonietti di Cinarca.

Une exposition « Visages de femmes (Littérature/musique) » y est ouverte 24 heures sur 24. Guidu et moi-même vous y accueillerons avec le plus grand plaisir. Une des particularités de cette exposition est d'évoluer au fil des heures sans qu'une date de fermeture soit envisagée.

Bonne visite.

Angèle et Guidu

Rédigé par angèlepaoli le 23 janvier 2005 à 17:34 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (7) | TrackBack

23 janvier 1947/Pierre Bonnard

23 janvier 1947 : mort, au Cannet (Alpes-Maritimes), du peintre Pierre Bonnard, membre des Nabis.

« Les véritables paradis sont ceux que nous avons perdus » (Marcel Proust)

« La mort de Pierre Bonnard, le 23 janvier 1947, n’a pas fait grand bruit dans le monde des arts. Et pour cause : pas de vie mondaine, peu de relation dans le milieu, une existence retirée, la réputation d’un attardé de l’impressionnisme, j’en passe […] Bonnard n’a eu qu’un tort, c’est de persister à devenir lui-même, à n’être que soi, mais totalement ; de dire à voix haute ce que la plupart n’osent plus penser : que le bonheur existe, et l’amour et la beauté, que ce n’est ni d’avant ni d’arrière-garde, et qu’il est sacrément bon de ne chercher que cela. Au fond de soi. Tout au fond. »

Guy Goffette, « Le papillon de l’an 2000 », Elle, par bonheur, et toujours nue [1998], Gallimard, collection Folio, 2002, pp. 138-140.

« En peinture aussi, la vérité est près de l’erreur » (Pierre Bonnard).

Voir sur le site Royal Museums of Fine Arts of Belgium Catalogue la fiche détaillée de la toile de Pierre Bonnard (Nu à contre jour) qui illustre la première de couverture de l'ouvrage de Guy Goffette (ci-dessus).

Pour consulter la liste des œuvres de Pierre Bonnard présentes à ce jour sur la Toile, se reporter au site Artcyclopedia.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 23 janvier 2005 à 13:10 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

22 janvier 2005

Battement

Battement

Battement de la mer

eau en mouvement eau

errante. débris. thyms.

Orties. contre le temps

J’allais à ton odeur. je m’allongeais sur ta ruine.

Je dormais devant ton corps.

Temps en retour ré

volu maintenant. rose

Photographique soufflée.

Des vents . rose

baie . rosaire

Que ta main arrête .

battement temps

qui

de nouveau

arrive

Jacques Roubaud, Quelque chose noir [1986], Poésie/Gallimard, 2001, page 23.

Voir aussi un autre poème de Jacques Roubaud ("Le sens du passé", issu du même recueil) sur le site Poezibao.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 22 janvier 2005 à 19:41 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

22 janvier 1970/Le fauteuil d'Eugène Ionesco

Le 22 janvier 1970, Eugène Ionesco est élu à l'Académie française au fauteuil de Jean Paulhan :

« (Didascalie : Il va s’asseoir dans le fauteuil.) La situation est absolument intenable. C’est ma faute, si elle est partie. J’étais tout pour elle. Qu’est-ce qu’elle va devenir ? Encore quelqu’un sur la conscience. J’imagine le pire, le pire est possible. Pauvre enfant abandonnée dans cet univers de monstres ! Personne ne peut m’aider à la retrouver, personne, car il n’y a plus personne. »

Eugène Ionesco, Rhinocéros [1960], Acte III, Gallimard, Collection Folio, page 243.

Voir aussi Le rhinocéros n'est pas mort...

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 22 janvier 2005 à 01:42 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

21 janvier 2005

21 janvier 1947/Michel Jonasz

Colombina

Image, G.AdC

Aujourd’hui Michel Jonasz fête ses 58 ans

(il est né le 21 janvier 1947 à Drancy, Seine-Saint-Denis)

« Lune,

Tu peux m'allumer,

Tu peux essayer, au moins vas-y.

Tends-moi la perche,

Je serai à la hauteur.

Lune,

Le Soleil m'ennuie

Et j'attends la nuit.

Cruelle, j'ai peur. Reviendras-tu ?

Toute une journée sans nouvelles.

Lune,

Mes yeux, tous les soirs,

Sont remplacés par

Deux cercles blancs de lumière,

Le reflet d'un éclair de

Lune.

Laisse-moi t'embrasser,

Juste un seul baiser,

Une caresse du bout des doigts ou

Est-ce trop te demander là ? » […]

Michel Jonasz

Rédigé par angèlepaoli le 21 janvier 2005 à 00:39 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

20 janvier 2005

Torcello/20 janvier 1900

Le 20 janvier 1900 meurt à Brantwood (Cumberland) John Ruskin. J’ai évidemment en tête La Bible d’Amiens, mais aussi Les Pierres de Venise, dont je cite ci-dessous un passage consacré à Torcello :

« Si vous voulez vous bien rendre compte de l'esprit dans lequel commença la domination de Venise et d'où lui vint la force d'accomplir ses conquêtes, ne cherchez pas ce que pouvaient valoir ses arsenaux ; n'évaluez pas le nombre de ses armées ; ne considérez pas le faste de ses palais ; ne cherchez pas à pénétrer le secret de ses Conseils ; mais montez sur le rebord rigide qui entoure l'autel de Torcello, et là, contemplant comme le fit jadis le pilote, la structure de marbre du beau temple-vaisseau, repeuplez son pont jaspé des ombres de ses marins défunts, et surtout, tâchez de ressentir l'ardeur qui brûlait leurs coeurs, lorsque, pour la première fois, les piliers édifiés dans le sable et le toit leur cachant un ciel encore rougi par l'incendie de leurs foyers, ils firent retentir, à l'abri de ces murailles et accompagné par le murmure des vagues et le tournoiement d'ailes des mouettes, l'hymne-cantique chanté par eux à pleine voix.

John Ruskin, Les Pierres de Venise, Paris, Hermann, 1983, page 52. Traduction de Mathilde Crémieux.

Voir aussi sur ce blog Torcello : Venezia 83 (III)

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 20 janvier 2005 à 12:19 dans Lagunes/lacunes , Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

19 janvier 2005

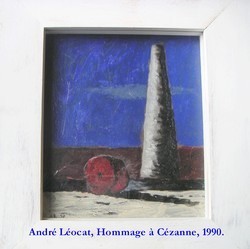

Stimmung, 19 janvier 1839

Peinture à l'acrylique d'André Léocat (né à Brest en 1949).

Collection privée. Ph, D.R.

Autour de Paul Cézanne. Né à Aix-en-Provence, 28, rue de l’Opéra, le 19 janvier 1839 :

« Il est évidemment naturel que l'on aime chacune de ces choses au moment où on les fait ; mais, si on le montre, on les fait moins bien ; on juge au lieu de dire. On cesse d'être impartial ; et le meilleur, l'amour, reste en dehors du travail, n'y pénètre pas, reste en dette à côté sans être transposé. »

Rainer Maria Rilke, Lettres sur Cézanne, Editions du Seuil, Collection « Le don des langues », 1970. Traduction de Philippe Jaccottet.

Stimmung (état d’âme, atmosphère) : « impression que dans les peintures de Cézanne les objets semblent se former devant nos yeux, semblent surgir directement de la surface puis s’y dissoudre. »

Fritz Novotny, Cézanne, Vienne, The Phaïdon Press, New York, Oxford University Press, 1937, page 12.

« Il suffit que, sur un balcon

ou dans l’encadrement d’une fenêtre,

une femme hésite…, pour être

celle que nous perdons

en l’ayant vue apparaître. »

Rainer Maria Rilke, « Les fenêtres », I, Poèmes en langue française, Œuvres poétiques et théâtrales, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, page 1135.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 19 janvier 2005 à 14:01 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

18 janvier 2005

Me voici restitué[e] à ma rive natale…

(Note personnelle d'Angèle : je dédie tout particulièrement ce poème à Joëlle G.-T., une de mes lectrices les plus fidèles. J'écoute actuellement l'Andante sostenuto de la Sonate pour piano en si bémol, D.960, de Schubert, interprétée par Alfred Brendel)

« …Comme celui qui se dévêt à la vue de la mer, comme celui qui s’est levé pour honorer la première brise de terre […]

Les mains plus nues qu’à ma naissance et la lèvre plus libre, l’oreille à ces coraux où gît la plainte d’un autre âge,

Me voici restitué à ma rive natale… Il n’est d’histoire que de l’âme, il n’est d’aisance que de l’âme.

Avec l’achaine, l’anophèle, avec les chaumes et les sables, avec les choses les plus frêles, avec les choses les plus vaines, la simple chose, la simple chose d’être là, dans l’écoulement du jour…

Sur des squelettes d’oiseaux nains s’en va l’enfance de ce jour, en vêtement des îles, et plus légère que l’enfance sur ses os creux de mouette, de guifette, la brise enchante les eaux filles en vêtement d’écailles pour les îles… »

Saint-John Perse, Exil [1941], in Éloges, suivi de La Gloire des Rois, Anabase, Exil, Gallimard, collection Poésie, 1960, p. 160.

Pour en savoir plus sur Saint-John Perse, se reporter au site « Saint-John Perse, le poète aux masques », où il est possible d’écouter de nombreux extraits d’archives sonores, dont de longs extraits du Discours de Stockholm.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 18 janvier 2005 à 20:44 dans Poésie insulaire (spicilège), Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires), Voix et chants (extraits musicaux et archives sonores) | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

18 janvier 1948

Tout en lisant, en consultant une biographie de l’écrivain Pierre Drachline (né le 18 janvier 1948, auteur d’une Autopsie à vif très décapante et « mortimiste » [selon l'expression de Louis Calaferte]; 18 janvier 1948 est aussi la date de naissance de mon compagnon et webmaster), je découvre par hasard un étonnant Lexikon alphabétique d’écrivains (site Labyrinthe), le labyrinthe des ressources sur la littérature contemporaine. Qui me conduit tout droit sur le blog de François Bon. Tiers Livre. Quelle merveille que ce blog ! Et quel bel agenda ! Un détour par les archives me laisse en arrêt devant la phrase suivante : « désormais, l'image Internet de l'atelier d'un livre, avec iconographie, matériaux complémentaires, études et liens, se constitue progressivement, dès les premières phases d'écriture mais c'est aussi une manière de revenir visiter sa propre histoire ». Un programme que j’aimerais bien continuer à explorer pour les mois à venir dans le blog Terres de femmes !

Texte©angèlepaoli

Rédigé par angèlepaoli le 18 janvier 2005 à 10:51 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (3)

| TrackBack

À l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Françoise Hardy (17 janvier 1944), cet extrait d’une chanson de l’égérie de « tous les garçons et les filles de mon âge », chanson que je dédie à mon amie lheurebleue : « c'est l'heure que je préfère, Paroles et musique de Françoise Hardy (1970). Voir aussi le site officiel de Françoise Hardy.

Rédigé par angèlepaoli le 17 janvier 2005 à 11:24 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (2)

| TrackBack

En l’honneur de Jules Supervielle (né le 16 janvier 1884 à Montevideo [Uruguay] et mort à Paris le 17 mai 1960), cette petite improvisation prémonitoire de 4’33 de John Cage. Celle-ci n’est pas pour tous instruments, mais pour piano noir solo. « Un homme, qui avait été un grand pianiste, s’assit un jour à son fantomatique piano et invita les amis à le venir voir jouer. Chacun comprit que ça allait être du Bach. On pensait que peut-être, vu le génie de l’exécutant et du compositeur, on allait entendre quelque chose. Et les invités faisaient aller leur tête de droite et de gauche dans une grande espérance. Certains avaient pensé que c’était Bach lui-même. En effet, c’était lui. Il joua la Toccata et Fugue. On suivait avec passion le jeu de l’artiste et chacun crut vraiment l’entendre. À la fin du morceau tous se mirent à battre des mains avec enthousiasme, mais il fut manifeste que nul bruit n’en sortait. Alors, comprenant qu’il n’y avait pas eu miracle, on se hâta de rentrer chez soi au plus vite. » Jules Supervielle, L’Enfant de la haute mer [1931], Gallimard, Collection Folio, 1972, page 91. Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 16 janvier 2005 à 04:05 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (2)

| TrackBack

Moreno, de l’écrivain slovène Brina Svit, aurait pu s’intituler Mohammed. Mohammed, le « casiero » marocain à qui l’auteur dédie ce livre, juste avant le Sarde Walter et l’Albanaise Milika. Eh bien non ! Il s’appelle bien Moreno. Brina Svit en a décidé ainsi ! Peut-être pour se jouer de la « Baronessa » en même temps que du lecteur. Ce texte porte le nom d’un homme fugacement rencontré à la terrasse du Rivoire de la Piazza della Signoria à Florence. Un homme passe-murailles qui n’apparaît que pour mieux disparaître. Ne laissant dans son sillage qu’une plume d’ange sur les lambris de la Galerie des Offices. Brina n’est pas particulièrement à la fête. Pourtant, la gâtée, c’est en Toscane qu’elle séjourne. Dans la luxueuse propriété que la « Baronessa » Beatrice Monti della Corte Rezzori met pendant deux mois à la disposition de ses hôtes écrivains et botanistes. Le temps pour chacun de « pondre » son ouvrage. Tous sont là, dûment sélectionnés par un comité d’auteurs avec grande et perspicace dilection. Convoqués pour écrire. Cinq cent mots par jour. C’est dans le contrat. La loi selon Beatrice ! Une astreinte que Brina a bien du mal à endurer. La « turris eburnea, slonokoščeni stolp, la tour d’ivoire, la Torre en un mot », loin de lui insuffler l’inspiration indispensable, la décourage avant même que d’y être installée ! Pourtant, in fine, malgré les crises de doute et de découragement, le texte est là, avec son titre trisyllabique, qui happe le lecteur vers un personnage masculin. Peut-être une histoire d’amour ! Un roman d’amour, alors ? Eh bien non, ce n’est pas tout à fait un roman. Ou si ce texte est un roman, son héros n’est pas celui que l’on croit. Du reste, le texte est écrit à la première personne. Il tient donc davantage de l’autofiction. Quoique, là aussi, une nuance s’impose ! D’autant plus que Brina Svit dénonce avec un brin d'humour ce « pli des écrivains français qui tournent si volontiers autour de leur personne en autofictionnant ». Le soupçon est grand de croire Brina à son tour prise au piège. Aux prises avec son propre « je ». La voilà qui s’interroge : « Alors que se passe-t-il ? Que m’arrive-t-il ? » Questions qui reprennent en leitmotiv la première interrogation d’Enfance de Nathalie Sarraute : « Alors, tu vas vraiment faire ça ? ». Non, Brina la Slovène ne va pas se lancer elle aussi dans le récit pathétique de ses souvenirs d’enfance. Son projet est bien autre. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Rien moins que d’une écriture en train de naître à une langue qui n’est pas sa langue d’enfance. Une écriture qui cherche ses mots par tâtonnements, une voix qui module ses arpèges en se rebellant. Une écriture qui émerge dans la souffrance et l’incompréhension. L’écriture d’une « extracomunitaria » que seule la tendre présence de déclassés, de « métèques » comme elle, sauve de la désintégration identitaire et de l’échec. Mais Mohammed est là. Qui veille sur elle, attentionné et attentif. La protège malgré le désespoir profond qui est le sien. Il est sa Sainte-Victoire à elle. Celui dont elle n’écrira pas le roman. Contre l’étiquette et l’autorité tranchante de la « Baronessa », qui clôt son au-revoir par ces mots : « Ne manquez surtout pas de m’envoyer votre rapport », Brina Svit répond par un cadeau bien emballé, tout droit sorti de ses nuits tourmentées à la Torre - nuits d’orage, nuits de « grappa »,… -, un cadeau intitulé Moreno. « Un regalo veramente velenoso ». Étrange que la « Baronessa » n’ait pas su reconnaître dans cette rebelle, dans cette marginale indomptée, dans cette insoumise, dans cette femme déchirée, les mêmes fêlures, les mêmes brisures que celles qui n’ont cessé de hanter son époux de Bucovine, l'écrivain Gregor von Rezzori ! Extracommunautaire et apatride. Tout comme l'était encore (en 2002) Brina Svit. Brina Svit, Moreno, Gallimard, 2003. Voir aussi Belle de mars et BIO-BIBLIOGRAPHIE Brina Svigelj Mérat, dite Brina Svit, est née à Ljubljana en 1954. Le premier roman publié en France est Con brio (Gallimard, 1998) et le second Mort d'une prima donna slovène (Gallimard, 2001) [Smrt slovenske primadone, 2000]. Le premier essai d’écriture en langue française de Brina Svit remonte à 2001, date à laquelle elle a publié dans le supplément spécial du Monde (juillet 2001) un court récit de 25 pages intitulé « L'été où Marine avait un corps ». En 2003, elle publie chez Gallimard Moreno, écrit en avril-mai 2002 dans la résidence d'écrivains de la « Baronessa » Beatrice Monti della Corte Rezzori, veuve de l’écrivain Gregor von Rezzori. Brina Svit met actuellement la dernière main à son deuxième roman écrit directement en français. Celui-ci paraîtra dans le courant de l’année 2005. Parallèlement à son activité d'écrivain, Brina Svit est la correspondante régulière du quotidien slovène Delo. Si Brina en italien (et en corse) veut dire « givre », Svit désigne en slovène « cet instant d'avant l'aube où les oiseaux s'arrêtent de chanter », pseudonyme qui est apparu pour la première fois dans le générique du premier court métrage de Brina Svit, Nikola (1989, avec Brigitte Fontaine. Prix du public au Festival de Dunkerque), film qui a été suivi d’un autre court métrage, Le Balcon (1990, avec Anémone. Prix du jury au Festival de Grenoble), et De Jeanne à Zerline (documentaire sur Jeanne Moreau). Brina Svit a aussi écrit deux pièces radiophoniques (en français) : Entré dans ma vie par la fenêtre et L’institutrice au fond d’un puits. Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 15 janvier 2005 à 12:39 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (0)

| TrackBack

14 janvier 1977. Mort d’Anaïs Nin. « Quand les autres me demandaient la vérité, j’étais convaincue que ce n’était pas la vérité qu’ils voulaient, mais une illusion avec laquelle ils pourraient supporter de vivre. J’étais persuadée de leur besoin d’illusion. » Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 14 janvier 2005 à 14:25 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (1)

| TrackBack

Aujourd’hui 13 janvier. Le 13 janvier 1941 mourait James Joyce. Nora, sa compagne, choisit pour les funérailles une couronne de feuillage vert en forme de harpe. Elle confie à son ami Paul Ruggiero : « Ho fatto questa forma per il mio Jim che amava tanto la musica » [j’ai choisi cette forme pour mon Jim qui aimait tant la musique. » James Joyce, "On the Beach at Fontana", Poetry, vol. XI, n° 2, Chicago, novembre 1917, pp. 70-71. « Le vent geint et les galets geignent, Du vent qui geint, de la mer grise Partout la mer autour de nous, Trieste, 1914 James Joyce, Œuvres I, Poèmes d’api, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 13 janvier 2005 à 15:06 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (2)

| TrackBack

Cela commence comme une pièce de théâtre contemporain. Une pièce en un seul acte et trois personnages en scène. À peine quelques didascalies pour planter le décor : une toile à la Claude Lorrain. Un paysage XVIIe s., lieu de rencontre de trois étranges personnages, munis d’un magnétophone. Ce n’est pas là le seul anachronisme. L’universitaire « à la recherche de ses propres sentiers » se nomme Scriptor. Pictor, « mécanicien d’horizons », se charge de « révéler les corps et les âmes ». Quant à Viator, « ex-commis en culture française », il tente « d’élargir son éventaire ». À peine posés ces curieux éléments de dramaturgie, le jeu commence. Car il s’agit d’un jeu, comme ceux que pratique France Culture entre midi et quatorze heures. Pictor lance un mot au hasard. Le premier qui « tombe sur le tapis », le voilà donc, c’est le mot « mort »! Le seul mot qui roule et rebondit, tout au long du jeu, de réplique en réplique. Avec sa cohorte clinquante d’accessoires. Dès lors, les répliques s’enchaînent, rapides, brèves, réduites parfois à de simples stichomythies, comme dans une jonglerie macabre où se croisent et se bousculent crânes et objets de vanités divers. Qui se déclinent dans les multiples variantes du genre pictural, en vogue en Europe du Nord dès le XVIe siècle (David Bailly, Harmen et Pieter Steenwyck, Jan de Heem, Peter Potter, Pieter Claesz,…). L’occasion pour les trois dieux « Tor » de dévider à l’infini, sur l’écheveau de leur dialogue, le tressage subtil de la « relation entre la mort et l’œuvre d’art ». Et pour l’auteur, une manière originale de réfléchir et de s’interroger sur l’art d’apprivoiser la mort. Une réflexion philosophique indémodable! Qui n’en relève pas moins de l’humaine « vanité ». Viator « Il y a dans toute oeuvre d'art une tentation surmontée du suicide. L'œuvre est là non seulement pour permettre de résister à autrui, mais pour trouver un "modus vivendi " avec soi. » Texte©angelepaoli Retour à l' index de mes Topiques de Cap-Corsine

Rédigé par angèlepaoli le 10 janvier 2005 à 20:20 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (1)

| TrackBack

« Il se disait : mon amour échappe au temps. Il regardait les doigts de la femme occupés pour rien à leur œuvre de jouissance et de plénitude. Et c’était tellement beau que, éprouvant que son désir n’en finissait pas de monter et de se tendre, il redoutait de bousculer l’ordre du plaisir et appréhendait la violence d’effraction dont il était porteur. La forme s’étendait, haussée et creusée à la fois. Elle atteignait à la perfection de son relief, déployée dans le vif, épaisse comme une feuille d’acanthe, lobée comme la fleur de l’iris : signature héraldique du corps d’amante. Ce blason de féminité occupait tout l’horizon du regard. Il y avait eu, autrefois, chez l’enfant et l’adolescent, à l’orient de l’âme liturgique, l’ostensoir, la veilleuse du tabernacle, le crucifix, l’image de la Vierge des sept douleurs – tout cet ensemble amalgamé en une seule présence de réalité sacrale qui remplissait espace et temps. Et maintenant, c’était le sexe d’une femme, c’était une femme par son sexe, qui tenait le lieu de la totalité. La puissance d’adoration […] n’avait pas changé. […] Elle s’était enrichie d’avoir accepté le sensible dans sa limitation, dans sa corruptibilité, dans sa radicale humilité de l’être, dans sa vitalité sans glose. L’inscription du sexe de la femme – de l’amante au-dessus de toutes les femmes – dans le champ ouvert, tendu, fervent, de la conscience de soi et du monde que le jeune homme incarnait alors, se faisait dans les traces à peine désertées de ce qui avait été l’inscription du divin. Et de la même façon que la foi avait généré une esthétique, celle du plain-chant notamment, […] l’amour pour une femme, dans la force soutenue du désir et sous le signe hiérophanique du sexe, créait chez le jeune homme les conditions d’une expression poétique et plastique de son existence. » Claude Louis-Combet, Le Chemin des vanités d’Henri Maccheroni, José Corti, 2000, pages 33-34. Pour en savoir plus sur Henri Maccheroni, voir le site Photographie.com, qui, avec la galerie Mantoux-Gignac, présentent l'œuvre du photographe, « Ophelia, belle comme la neige » : « Centre de l'univers, le sexe de la femme n'est pas le fragment, il est le tout. » (Pierre Bourgeade). Retour à l' index de mes Topiques de Cap-Corsine

Rédigé par angèlepaoli le 10 janvier 2005 à 17:49 dans Blasons du corps féminin, Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (0)

| TrackBack

Idée de la prose du philosophe italien Giorgio Agamben est une « chambre noire de l'esprit », selon la définition que donne Bertrand Schefer du mot Zibaldone. Un genre courant en Italie. Ce zibaldone ? Un sabayon d'idylles, au sens étymologique de « petites formes », « icônes » ou « ébauches ». Le « mélange » de ces idylles est organisé en une série de courts traités, répartis selon trois grandes lignes de force. Qui pourraient se résumer ainsi : Idée du langage, Idée du pouvoir, Idée de l’indicible. Chaque texte, forclos sur lui-même et sur la « théorie » qu’il aborde, assume les fonctions propres au genre concis et concentré dont il s’inspire : apologue, fable, énigme à décoder… Ainsi du premier de ces textes, intitulé « Idée de la matière ». « La matière de la langue » commence là où finit le langage : « Qui n’a jamais atteint, comme en rêve, cette substance ligneuse de la langue que les anciens appelaient silva (forêt), demeure prisonnier de ses représentations quand bien même il se tait ». Il en est de même pour ceux qui reviennent à la vie après avoir basculé dans « une mort apparente » : « ils n’ont rien à dire sur la mort, mais ils trouvent matière à des fables merveilleuses et des récits sans fin, - sur leur vie ». Le second texte, dédié à Jean-Claude Milner, professeur de linguistique à l’Université de Paris-VII, est intitulé « Idée de la prose ». Texte fascinant qui fonctionne en creux : pour tenter de se faire une « Idée de la prose », l’auteur s’appuie sur le vers. Curieuse approche : paradoxale et séduisante. En effet, qu’est-ce qui distingue la prose du vers ? Qu’est-ce qui en fait sa spécificité ? Pour le savoir, c’est le vers qu’il faut interroger ! Selon Giorgio Agamben, entre ces deux formes de langage, le seul élément discriminatoire est l’enjambement. « Qu’est-ce qui est en jeu dans l’enjambement, au point qu’il gouverne ainsi le mètre du poème ? L’enjambement révèle une non-coïncidence, un décalage entre le mètre et la syntaxe, entre le rythme sonore et le sens, comme si (contrairement au préjugé répandu qui voit dans la poésie le lieu d’une parfaite adéquation entre le son et le sens) le poème ne vivait que de cet intime désaccord. Dans l’instant même où le vers, défaisant un lien syntaxique, affirme sa propre identité, il enjambe irrésistiblement, comme l’arche d’un pont, l’espace qui le sépare du vers suivant, pour saisir ce qu’il a rejeté au-devant de soi : il ébauche une figure prosaïque, mais d’un mouvement qui prouve sa propre “versatilité” ». Sous la plume d’Agamben, l’enjambement se concrétise : il devient visible et sonore. Lisible même jusque dans les mystères de « l’écriture bustrophédique ». Expression qui renvoie le langage à son « allure originelle, ni poétique ni prosaïque, mais essentiellement hybride à l’image de tout discours humain » ! La lecture de ce traité de poétique - titre du second texte qui a donné son titre à l’ouvrage tout entier -, éclaire en partie l’illustration muette qui l’annonce : un musicien en action (un joueur de flûte) et face à lui, des gymnastes nus. Le premier de la file exécute un saut en hauteur, bras tendus vers le ciel. Jambes repliées sous le corps. Les deux autres, droits et fermes attendent, immobiles, leur tour. Le moment de s’élancer, comme le gymnaste qui les devance, afin sans doute d’accomplir dans le saut une forme d’enjambement de l’espace, qui s’imprime dans le suspens. Une fois son exploit accompli, le gymnaste retourne sur ses pas, dessinant une courbe qui se prolonge en une ligne droite. Les enjambements se démultiplient, comme mis en abyme. Prenant une forme à la fois différente et pareille. Selon qu’il s’agit de la courbe dessinée par les jambes repliées sous le corps, de la courbe effectuée par les bœufs dans le champ labouré de sillons ou de la courbe des gymnastes ébauchée sur eux-mêmes. Comme pour souligner encore cette « idée », les « figures » des trois jeunes gens sont enveloppées d’une écriture dite en boustrophédon (mot-valise composé des mots grecs « bous » : « le bœuf » et « strophê » : action de tourner/strophe). Semblable aux sillons creusés dans la terre par les bœufs de labour, qui reviennent en boucle sur leurs pas paisibles pour tracer d’autres lignes identiques, cette écriture métissée de phénicien, d’étrusque et de grec archaïque est une métaphore bucolique, parfaite et exaltante de l’enjambement. D’autres enjambements inattendus surgissent d’une structure à l’autre, d’un traité à l’autre, d’une idée à l’autre. Idée de l’amour /Idée du pouvoir. Idée de la muse/Idée de la musique. Idée de la justice/Idée de la honte. Idée du langage/Idée du silence. Idée de la mort/Idée de la lumière… Ce qui est en jeu dans cet ouvrage, c’est l’idée même de l’Idée. Comment rendre vraiment compte d’un tel ouvrage ? De la réflexion protéiforme, lointaine et profonde qui en émane ? On pourrait s’interroger sans fin sur chacun de ces textes, pris un à un. Chaque traité constitue à lui seul un monde en apparence clos, qui ouvre pourtant la pensée sur des perspectives nouvelles. On pourrait aussi tenter d’approcher - par une lecture horizontale - ce qui noue et relie chaque texte l’un à l’autre, dans une figure linéaire de la concaténation ; puis élargir progressivement l’exercice à l’ensemble de l’ouvrage. Enfin passer d’une lecture horizontale à une lecture verticale. Et refermer le livre sur le silence. Giorgio Agamben, Idée de la prose, Christian Bourgois, 1988, rééd. 1998. Voir aussi la catégorie Zibal-Donna

Rédigé par angèlepaoli le 07 janvier 2005 à 04:49 dans Péninsule « On me disait, non, ne prends pas, non, ne touche pas, cela brûle. Non, n’essaie pas de toucher, de retenir, cela pèse trop, cela blesse. On me disait : lis, écris. Et j’essayais, je prenais un mot, mais il se débattait, il gloussait comme une poule effrayée, blessée, dans une cage de paille noire tachée de vieilles traces de sang. » Yves Bonnefoy, La Vie errante [1993], Poésie/Gallimard, 2002. Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 07 janvier 2005 à 03:07 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (1)

| TrackBack

Dans ce très beau texte en prose qu’est L’Arrière-pays, le poète Yves Bonnefoy s’essaie à découvrir son arrière-pays mental. Un arrière-pays qui se cherche et se construit au travers des regards portés sur la peinture italienne du Quattrocento. Alimentent ses rêveries les « paysages d’arrière-plans » de Piero della Francesca et les architectures de Brunelleschi et d’Alberti échafaudées dans « la dialectique solaire du plan central ». Davantage mental que géographique, cet arrière-pays qui hante le poète se construit à la croisée des chemins, à cet endroit même où le voyageur hésite, tenté tout à la fois par les paysages dont les perspectives s’offrent au regard ou par les lignes des collines qui dérobent leurs arrière-plans démultipliés. Selon le poète, l’arrière-pays est ce lieu où « l’invisible et le proche se confondent » ; où « la rêverie se nourrit d’une plénitude vacante ». Inaccessible, l’arrière-pays ne peut exister que délesté de tout ancrage géographique. Même s’il s’enracine dans des espaces privilégiés : l’île de Capraia ou les grands déserts, les terres traversées au cours de voyages en Iran, dans le Caucase ou en Grèce. Le poète confronte continûment le temps et l’espace intérieurs qui sont siens à certains de ses souvenirs d’enfant, notamment à la lecture des Sables rouges. Dont le nom de l’auteur s’est définitivement effacé de sa mémoire, mais non point sa propre identification avec le héros du récit, un archéologue égaré dans une mystérieuse aventure en plein désert de Gobi. Lectures enfantines qui en feront naître d’autres. Celles des lentes expéditions d’Alexandra David-Néel au coeur de l’Asie centrale et du Tibet. Ainsi le poète tente de circonscrire son espace mental selon des limites et des formes, des figures récurrentes et des approches qui constituent une « aire », son « aire ». Qui va « de l’Irlande aux lointains de l’empire d’Alexandre que le Cambodge prolonge », en passant par l’Égypte, les sables de l’Iran aux bibliothèques cachées, les villes islamiques d’Asie, Zimbabwe, Tombouctou, les vieux empires d’Afrique, - et certes le Caucase, l’Anatolie et tous les pays de la Méditerranée. » Car, écrit le poète, « les civilisations que j’assemble, nées du désir de fonder, ont pour signe de soi le cercle, le plan central et le dôme. Au prix, bien sûr d’être investies par un autre cercle, celui de l’horizon inconnu, de l’appel des lointains au pèlerinage, à la quête de l’obsession d’un autre pôle, du doute. » D’autres villes surgissent, d’autres toiles découvertes au cours de pérégrinations italiques, d’autres interrogations, d’autres « icônes », entraînant avec leur surgissement le reflux du « livre détruit », le roman de L’Ordalie. « Parce que ces bifurcations, ces décompositions prismatiques étaient certes irréductibles à toute psychologie, toute vraisemblance, se retirant comme une eau de l’écriture finie. » Étrange mise en abyme que cette « ordalie » purificatrice. À l’origine d’une nouvelle arborescence, celle d’une nouvelle création, d’« un nouveau livre, avec ses exigences énigmatiques, son infini rentré, son autonomie silencieuse ! » Yves Bonnefoy, L’Arrière-pays [1972], éditions Gallimard, Collection Poésie, 2003. Retour à l' index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 02 janvier 2005 à 16:14 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (0)

| TrackBack

« La pourpre coule Le jus du soir Pépins et duvets La transparence ds grappes L'effervescence des mouches Un grain de beauté La harpe des vignes Le lait qui perle Michel Butor, Collations, Poésie Seghers, 2003, p. 130. Retour à l'index des auteurs

Rédigé par angèlepaoli le 01 janvier 2005 à 20:14 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (0)

Cent vues de l'enclos des nuages d'André Ar Vot est un millefeuille, à lire et à goûter, feuille après feuille, touche par touche, du bout des doigts. Un feuilleté sur les nuages. Un nuancier qui entraîne le lecteur gourmet à travers les airs, strates et aires, stratosphères. À la rencontre des nuages, de leurs histoires et de celles qu’ils nous racontent. De leurs mystères. Aussi fugitifs et secrets que les formes impalpables qu’ils inventent pour que le poète invente à son tour toute une jonglerie de mots insolites et une rêverie des ciels pour tenter de percer leur magie volatile (et vibratile ?). Qui toujours recule et toujours échappe. Comme l’art. C’est d’ailleurs une réflexion de Picasso que le poète a choisi de mettre en exergue à son « avertissement » : « On ne fait pas de tableau, on fait des études, on n’en finit pas de s’approcher » (Propos sur l’art). Il en est de même des nuages, même si le poète, passé Maître en l’a-matière, s’ingénie à inventer, par antiphrase, un « Manuel des Nuages en 25 leçons ». D’ailleurs les « 25 leçons » sont dépassées, et pareillement les « Cent Vues » que lui inspirent les Cent Vues du Mont Fuji d’Hokusai. Les variations sont à l’image des nuages : infinies ! Elles nous emportent du nuage « baleine blanche-Moby Dick » à la « Grotte flottante » de l’homo erectus de Tautavel, non sans happer au passage, de manière instinctive, les noms irrésistiblement proustiens de « Palamède et Verdurin ». Ailleurs, on glisse avec lui sur cette évidence : « Les nuages et les hirondelles sont des organes agiles, les particules d’un grand corps morcelé, un puzzle qui se reconstitue pour les vastes traversées. Toujours en mouvement, ni les uns ni les autres ne mettent pied à terre. » Et l’on croise en chemin une réflexion sur les « avatars » des nuages qui se changent en pluie ou en « ombres errantes » pour « communiquer avec nos propres sens ». Il y a toute une texture du nuage, une généalogie, une « galaxie médusée ». Certains figurent au « Salon des Refusés », d’autres s’installent dans la « Nature morte », façon Whistler. On côtoie les nostalgiques et les mondains, les insouciants et les belliqueux, les indolents, les tapageurs. Et même « les simples d’esprit », qui ont la préférence du poète. Car, dit celui-ci, « le royaume des cieux leur appartient. » Al di là delle nuvole. Par-delà les nuages… André Ar Vot, Cent vues de l'enclos des nuages, José Corti, 2004. EXTRAIT « Le ciel est un palimpseste dont les nuages sont les écritures successives. Un vent les efface et remplace ce qu’un autre vent, d’un autre geste, avait transcrit. Retour à l'index des auteurs Texte©angelepaoli

Rédigé par angèlepaoli le 30 décembre 2004 à 18:22 dans Ruelles (carrughji et éphéméride littéraires) | Lien permanent

| Commentaires (1)