Les volets endeuillés

Ph, G.AdC

Elle va parler de son père. Elle dit qu’elle ne sait rien de lui, ou si peu. Comment peut-elle le passer sous silence ? Ne parler que de sa mère ? Elle comprend tout d’un coup qu’elle ne parle que de sa mère, là où sa mère, elle, ne lui parle jamais que de son propre père. Sans doute parce qu’elle est toujours en vie et que lui n’est plus depuis si longtemps déjà. Vingt cinq ans qu’il les a quittés. Novembre 19.. Par où commencer et comment s’y prendre ? Par sa mort. C’est sans doute par là qu’il lui faut commencer.

Elle n’est pas auprès de lui. Lui, il est à Marseille, malade et mourant. Elle, elle est à A. depuis plusieurs années déjà. Elle l’a eu au bout du fil quelques jours plus tôt. À l’hôpital, exténué. Elle comprend à sa voix que c’est fini. Juste une question de jours, d’heures peut-être même. Elle comprend qu’elle ne le reverra plus.

Elle lui annonce d’une voix défaillante qu’elle attend un bébé, son troisième enfant. Il trouve en lui la force de lui dire que si elle ne se sent pas, que si c’est trop dur pour elle, cet enfant, elle peut le faire partir. Il lui dit de réfléchir. Son sang n’a fait qu’un tour. C’est tout réfléchi, cet enfant-là, le sien, le leur, elle le gardera et elle l’aimera. Elle éclate en sanglots, ne sachant plus si c’est à cause de son père ou à cause du bébé dont la vie dépend d’elle. Dans sa chair, toujours, elle a gardé ancré en elle ce souvenir-là, cette violence, ce chagrin de son père l’autorisant à se séparer de son enfant, lui si droit, si humain, si généreux ! Sans doute sait-il qu’il ne pourra plus l’aider, la protéger contre la vie, l’âpreté de la vie ! Il a cru bien faire en lui délivrant ces paroles. Il a voulu l’autoriser, lui, à commettre cet acte irréparable. Elle en est meurtrie. Marquée. De manière indélébile. À cette souffrance-là qui lui appartient et que nul ne peut partager avec elle, vient s’ajouter celle de sa mort, à lui. Cette mort qui survient quelques heures à peine après leur conversation. Elle est prévenue au lycée. Elle prend la fuite pour cacher son chagrin. Son chagrin. Nul n’y aura accès.

Ils partent rejoindre leur mère à Marseille. Le coeur dévasté. Elle a mis ses deux filles entre les mains de la nourrice. Elle a l’impression de les abandonner. C’est un déchirement. Un autre, encore.

A Paris, ils retrouvent son jeune frère. Elle a trente et un ans et lui vingt. Ils font le voyage ensemble tous les trois, silencieux. Du moins, elle ne se souvient pas de leurs paroles. De leur arrivée à Marseille, elle n’a pas gardé de souvenir précis. Elle ne se souvient que de l’hôpital où les attend le cercueil de leur père. On les conduit dans une petite salle glaciale. Une chapelle, ça ? Elle ne se souvient de personne d’autre que de lui, qu’elle découvre, allongé, droit, immobile, les yeux clos, le visage creusé. Le visage tant aimé. C’est lui, c’est bien lui. Délivré enfin des tuyaux qui le défiguraient depuis tant de mois. Elle s’approche doucement. Elle tremble de le réveiller. Elle se penche sur son front. Elle caresse ses cheveux, si denses, si épais, d’une épaisseur intacte malgré la maladie. Elle sanglote au contact tendu de sa joue, rigide extrêmement, froide et étrécie. Elle lui parle à mi-voix. Elle susurre à son oreille. Papa... Ghjua. Il demeure silencieux. Pourtant, elle est persuadée qu’il l’entend, de cet ailleurs qui est le sien désormais. Elle tente de graver dans sa mémoire les traits du visage aimé. Elle a peur qu’ils ne se dérobent à elle. Qu’ils s’effacent avec le temps. Elle ne se résigne pas à son silence, à sa rigide immobilité. Son père. C’est lui, pour quelques minutes encore, présent. Elle dépose sur son front le dernier baiser. Elle s’arrache à lui, désespérée.

Du voyage en avion, elle se souvient à peine. Elle revoit dans un voile de larmes l’arrivée à Bastia, le cortège de voitures derrière le corbillard chargé de fleurs. Leur lent serpentement sur la route du Cap. Elle est absente aux paysages, à la beauté de cet espace dont elle connaît les moindres détails. Elle est absente à la couleur de la roche et à celle de la mer, aux entailles et aux fissures accidentées des criques. Elle n’a qu’une force, celle de s’évader en elle-même pour revivre dans sa mémoire les derniers moments vécus auprès de son père. Le dernier été passé auprès de lui, au village. Ce n’est pas si loin. A peine un peu plus de deux mois. Il était encore parmi les siens et cela ne sera jamais plus. Cette idée-là, elle ne peut la supporter. Elle sanglote dans son mouchoir. Sans bruit. Elle se refuse à partager son chagrin avec quiconque. Les images succèdent aux images. Fugitives, instables. Elle s’accroche à de menus détails. Pour tenter de fixer son attention, de l’obliger à s’arrêter sur un point de détail. Elle s’attarde sur la chemise qu’il portait cet été-là, une percale à larges rayures bleues, celle qu’il a sur la photo, la dernière qu’elle a de lui. Comme si le fait de la revoir avec autant de précision, d’en éprouver la texture sous ses doigts, allait le lui rendre lui aussi à l’instant. Mais non, le corbillard est là devant elle et rien n’est plus possible. Aucune force, aucun pouvoir, aucune magie ne le lui rendra plus.

Elle se revoit alors, ce même été, le tenant fermement par le bras. Mais tendrement. Pour l’aider à monter une à une les marches de la venelle. Le minuscule fauteuil pliant, rayé jaune et rouge. Qu’elle déplie et replie sans cesse. A intervalles réguliers. Pour qu’il puisse s’asseoir et retrouver son souffle. C’est le souffle qui lui manque. Il cherche l’air qui se dérobe à lui. Que ses poumons cartonneux ne lui fournissent plus. Arrivés au bout du raidillon, elle l’aide à monter dans la voiture. Elle l’emmène jusqu’aux châtaigneraies de Conchiglio. C’est un hameau admirable, d’équilibre et de beauté. Là, il y a de l’air et de la chlorophylle. Et un peu de fraîcheur. Il y a la fontaine qui chante à gros bouillons. Ils recueillent l’eau dans leurs mains et ils boivent en aspirant à fortes goulées. Ils marchent à petits pas. Son pas à lui. Il aspire l’air. Ca sent bon la châtaigne et les fougères. Souvent, ils font halte pour lui permettre de reprendre haleine. Parfois, ils poussent jusqu’à la marine de Giottani qu’il aime tant. Ils s’installent à l’ombre du bistrot et il leur offre un verre. Orezza-menthe. Lui, il s’offre une fantaisie, la dernière, toujours. Une boisson un peu forte, un pastis. Surtout, vous ne direz rien à maman. Non, ils ne diront rien. Il est heureux, là, avec eux. Instants de bonheur volé. Volé à la tyrannie aveugle de la maladie. À la tragique destinée qu’elle lui impose. Pour combien de temps encore ?

Voilà Nonza. Le village authentique de l’enfance de son père. Elle entend à travers sa voix , celle qui habite désormais sa mémoire, les récits qu’il lui faisait de ses enfances, passées là, entre sa mère Angèle et son beau-père. Puis avec Augustinu, son jeune frère. Terrible histoire que celle de son père, orphelin dès sa naissance. Terrible histoire aussi que celle d’Angèle.

Ils passent Nonza. A la sortie du village, son coeur se serre un peu plus encore. C’est là que repose Angèle, la mamina, dans le sous-bois, juste après la fontaine, au milieu des chênes et des oliviers. A Navachjelli. Un lieu sublime de tragique poésie.

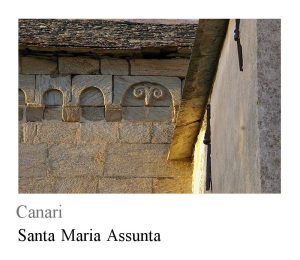

Le cortège arrive à Canari. Son coeur bat à tout rompre. Elle ne peut retenir ses larmes. Jamais plus il ne reverra au détour du dernier virage le hameau blotti au creux de l’oliveraie. Jamais plus, il ne s’attardera devant le « glacier » pour disserter et philosopher sur les petits faits de la vie avec les gens du village. Jamais plus sur la route aux micocouliers, ne l’inviteront à s’arrêter chez elles, ses cousines, les filles de la vieille et truculente Julie. À l’ancienne boucherie familiale. Jamais plus il n’attendra la sortie de la messe. Occupé à deviser, assis sur la murette avec les hommes.

La petite place devant l’église Saint-François est noire de monde. Parents et amis sont venus nombreux du continent et de Corse pour un ultime hommage à son père. Elle sent sur son visage endolori un froid vif, à couper le souffle. Elle sanglote, exténuée de chagrin. Sa fatigue, immense, lui paraît dérisoire. Elle s’accroche aux bras de son mari qui la soutient et l’empêche de tomber.

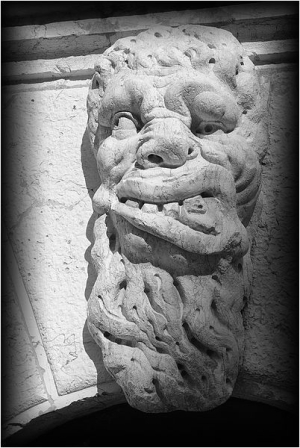

De la messe, elle n’a rien retenu, sinon ses larmes qui coulent le long de ses joues, inépuisables. Elle n’a rien vu non plus de cette église où elle vient chaque été et dont elle connaît jusqu’aux moindres détails. Elle a gardé les yeux fixés sur le catafalque noir où repose le cercueil. C’est son père qui est là, enfermé, enclos, invisible et pourtant présent parmi eux tous. Pour si peu de temps, une heure tout au plus, sous cette forme inintelligible. La cérémonie s’achève sur le Diu vi salve regina, l’hymne corse, entonné par les voix des hommes. L’assemblée entière se lève. Quatre hommes puissants enlèvent le cercueil. Il y a son cousin Gilles. Et puis il y a Henri, son oncle, et les deux Antoine. Celui de Canari et celui de Calenzana. Le corbillard grimpe chaotiquement vers le tombeau, sous l’allée d’eucalyptus et de cyprès. On entend crisser les pas de la foule recueillie. Tous se massent autour de leur famille. Elle se serre contre son mari et sa soeur. Ses frères épaulent leur mère. Il y a aussi l'oncle Augustin, son préféré, à elle. Il pleure lui aussi son frère tant aimé.

Le tombeau du commandant B. est grand ouvert. Prêt à accueillir le nouveau venu. Les hommes déposent le cercueil dans l’emplacement qui lui est réservé. Son père repose désormais au sein de la famille B., la famille de son épouse. Il y a là trois générations de B. : grand-père Carry et grand-mère Lola, ses arrière-grands parents, à elle ; ses grands parents, Pierre et Jeanne ; la tante Jeannette, soeur de Pierre. Et Denise, la jeune soeur de sa mère, morte à 24 ans d’un cancer. Et maintenant, il y a son père à elle, un Paoli, un intrus. Elle compte le nombre de places encore vides. Elle sait qu’elle sera là, elle aussi, un jour. C’est là qu’elle veut être. Elle l’a toujours dit. Dans ce cimetière, calme et éternel, entouré de cyprès. Parmi les siens. Aux côtés de son père.

Ph.©angelepaoli

Elle pense à ce que lui dit souvent sa mère, qu’il faudra un jour procéder à des réductions. Mettre les époux ensemble. Ensemble Lola et Carry. Puis, Jeanne et Pierre. Puis, plus tard Jean, son père, avec Mireille, son épouse. Mais plus tard, bien plus tard. Bien après que le moment sera venu pour elle de le rejoindre. Il faudra aussi mettre ensemble, les deux soeurs : Denise et sa soeur Eliane. L’aînée avec la benjamine. Pourtant décédée la première, bien avant tout le monde, bien avant sa propre mère. Jeanne. Jeanne qui ne s’est jamais remise de la mort si brutale de son enfant. De ce chagrin qui l’a transpercée. De cette injustice inacceptable, révoltante, incompréhensible. Même la naissance de sa première petite fille, celle qui porte son prénom, n’a pu l’arracher à son désespoir. Elle qui pensait avoir tout traversé déjà de douleur. Cette douleur-là, entre toutes la plus cruelle, la mort de son enfant, pourquoi lui a-t-elle été infligée ? Et elle, la toute petite, elle est née dans le deuil. Le deuil des B.. Et celui de ses parents qui n’ont pas voulu remettre à plus tard la date de leurs noces. Elle est arrivée dans le chagrin. Sa naissance n’a pas rendu à Jeanne la force de vivre.

Elle pense à ces réductions, à nouveau, à ce que cela suppose. Desceller, ouvrir, toucher les corps, rassembler les os mêlés aux draps. Tout ce qui reste d’une vie. Ca n’est que cela, la vie. Des lambeaux de peaux qui tombent en poussière fine et s’éparpillent au premier courant d’air.

C’est fini, il est là pour toujours. Elle sait qu’elle ne l’oubliera pas, qu’elle lui rendra visite, qu’elle viendra lui parler sa langue secrète faite de murmures. Murmures de vent et de haleines du maquis. Airs susurrés entre les lèvres. Poèmes récités à mi-voix. Elle lui racontera la chèvre. Sa chèvre Bragaghjina. Celle qu’il s’essayait à chevaucher, enfant, en s’accrochant à ses cornes. Elle ruait, se débattait. Puis elle se résignait à accepter son étrange monture. Alors, elle se mettait à dévaler la route jusqu’au Muraggellu. Puis, tout à coup excédée, elle envoyait bouler son intrépide cavalier, cul par dessus cornes. Dans les ravines du maquis. Elle lui racontera Nonza. Ses exploits nocturnes pour ne pas décevoir les intrépides de la bande. Les virées entre les tombes disséminées dans le maquis de Navaghjelli. Avec les feux follets qui mènent leur sarabande entre les morts. Elle lui racontera surtout l’exploit de la tour. Le trou énorme dans le rocher, qui ouvre sur le vide. L’à-pic déchiqueté qui tombe sur la mer. Le rebord étroit et incurvé dont il faut faire le tour les yeux fermés. Le moindre faux pas et c’est la chute fatale. Le corps fracassé, bondissant comme une balle folle. Entre les éboulis de rocailles et les figuiers de Barbarie. Jamais, lui, le myope, le jeune homme de constitution fragile, jamais il ne s’était soustrait à cette épreuve, que même les plus fanfarons refusaient parfois d’affronter. Même au plus noir des nuits sans lune. Elle lui racontera les Noël de son enfance modeste, passés au coin du feu, les châtaignes rôties qui craquent et se déchirent sous la cendre. Les figatelli dont le jus crépite en tombant sur les tranches de pain. L’orange qu’il recevait en unique cadeau cette nuit-là. Qui lui était un délice. Elle lui racontera les oursinades de l’été. Le village rassemblé sur les rochers. Les rires des jeunes gens se contant fleurette tout en aspirant goulument l’étrange chair orangée, grenue et iodée des oursins ouverts.

Des visages inconnus se pressent contre le sien. Elle se laisse faire en silence. Elle n’a pas la force de résister à ces embrassements incongrus. Elle serre des mains. Machinalement. Elle a l’impression que cette étrange cérémonie doive s’éterniser encore et encore, au-delà de la décence et du supportable Elle voudrait en finir. Etre seule enfin. Seule avec elle-même et avec lui.

Soudain les portes du tombeau se referment. En cortège, ils descendent vers Vignale. Le portail est grand ouvert. Mimi, la femme de N., a dressé la table et préparé un repas corse. Une lumière hivernale, une lumière incisive qu’elle ne connaît pas, baigne la salle, à peine réchauffée par une bonne flambée. Le clocher, fier et droit monte la garde, inébranlable et insensible à la douleur des hommes. Il égrène le temps. Les heures passent, lentes et calmes. Il leur faut pourtant s’arracher à la maison, fermer les volets, prendre congé. Abandonner leur père à sa nouvelle demeure. Regagner l’aéroport, sans lui.

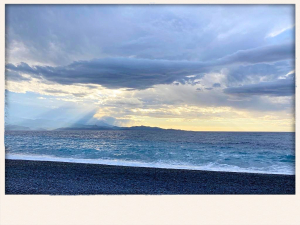

Elle ignore encore comment, mais elle sait qu’il est là, présent en elle et qu’elle le reverra. Plus tard. Quand elle sera apaisée. Qu’elle aura apprivoisé son cimetière marin intérieur.

Quelques mois plus tard, l’été suivant, elle reviendra au village avec son enfant nouveau-né, son fils. A.-J.

Retour au répertoire de décembre 2004

Retour à l'index de la Catégorie Autofiction (clairs de terres)