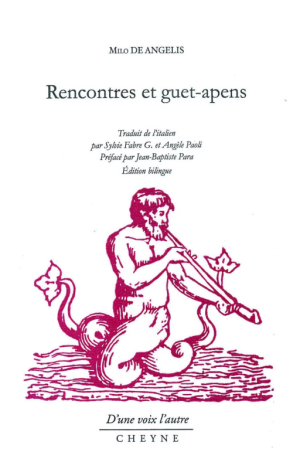

Jean Clair, De Immundo,

Galilée, 2004.

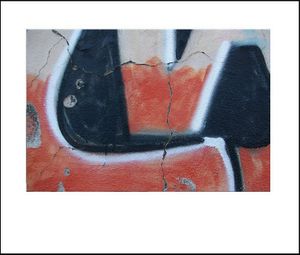

Wim Delvoye, Cloaca Turbo

Source

LES AVATARS STERCORAUX DE L'ART

Au commencement, il y eut Olympia de Manet, « avatar moderne de la prostitution sacrée des Anciens ». « Nu absolu » qui incarne, selon Baudelaire, « la décrépitude de l’art ». Car c’est bien avec Olympia que s’inaugure l’« horreur sacrée ». Que se véhicule ce « mysterium tremendum et fascinans ». Avec elle surgit « la perversion du désir humain pour un immonde appelé beauté ». Cet exemple qui clôt le chapitre IV du De Immundo de Jean Clair résume à lui seul l’essentiel de la réflexion menée par l’auteur. Réflexion sur l’art contemporain, qui érige l’horreur, le monstrueux sur l’autel de la beauté. Et sur le rapport constant que cet art entretient avec la scatologie.

Cette « esthétique cynique », selon la formule du philosophe Michel Onfray, est l’héritière directe de l’œuvre de Georges Bataille, d’Antonin Artaud et au-delà, de Sade. Mais aussi des Lumières, qui ont véhiculé avec elles une haine coriace du judéo-christianisme. Entérinée par les surréalistes, cette haine culmine avec les positions/expositions des Actionnistes viennois. Tout un monde de l’immonde qui se pose en s’exposant. Et dont Jean Clair, dans son De immundo, dénonce les excès. L’auteur s’interroge tout au long de son essai sur l’intérêt que l’Establishment accorde aux œuvres constituées de tels débordements excrémentiels, humeurs liquides et solides, mâles et femelles.

Quel rôle ces œuvres assument-elles dans nos sociétés ? Quels liens tissent-elles avec le « corps social » ? Dans cette débauche de sanies, l’auteur voit un retour au primitif et plus encore au sacré. Une régression vers l’« homo sacer » archaïque. Mélange de fascination et de répulsion. Depuis Piero Manzoni qui, dans les années cinquante, enferme ses étrons dans une boîte, exposée comme œuvre d’art sous le titre « merda d’artista », les exemples ne manquent pas ; en atteste encore l’autoportrait embrené de David Nebreda dont le visage n’est que cloaque. « Anus mundi » que Dante découvre en pénétrant dans la bolge des adulateurs au chant XVIII de l’Enfer.

Au passage, Jean Clair rappelle qu’en l’an 2000, le Turner Prize de Londres a récompensé Tracey Armin pour « son propre lit, maculé d’urine, couvert de capotes usagées, de tests de grossesse, de sous-vêtements sales et de bouteilles de vodka, lit où elle aurait passé une semaine dans un état de dépression consécutif à une rupture ». Autant de déjections corporelles qui rejoignent, dans leur théâtralisation muséale, l’abjection la plus absolue. Quel regard porter sur l’artiste se vautrant ainsi dans sa fange, s’en délectant, l’exposant aux yeux de tous ? Que dire de lui, sinon qu’il jouit du privilège d’impunité, comme tout enfant dans ses langes ? Et comment en discourir sinon en termes de régression infantile ?

Depuis l’urinoir de Marcel Duchamp, « qui niait la culture au profit des satisfactions immédiates de la vie nue », jusqu’aux publications décisives de Rudolf Otto, historien des religions de l’école de Marbourg (« Das Heilige ») ou encore jusqu’aux célébrations sanguinaires et fécales des Actionnistes viennois, dont certains d’entre eux jouent avec l’ombre des camps de la mort, c’est tout un siècle qui prend forme horrifique sous nos yeux, dans une dénonciation raisonnée de cette célébration de l’informe et de l'infâme qui fait feu de toute matière organique humaine, conservée et adulée comme « reliques » précieuses.

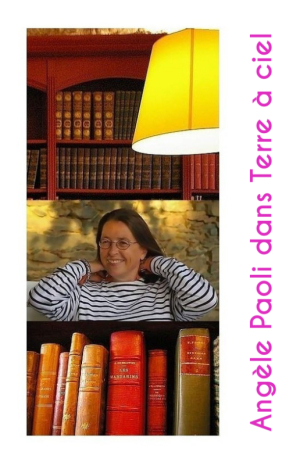

Angèle Paoli

D.R. Texte angèlepaoli

EXTRAITS

Replonger dans un bain fécal

« La sensibilité « post-moderne » témoignerait d’une autre bouleversement de la sensibilité olfactive, comme entraînée par un mouvement de balancier, qui s’efforce cette fois de nous mettre en contact, derechef, avec l’excrémentiel. Alors même que la vie quotidienne, l’habitus, les mœurs et coutumes auront porté l’idéal hygiénique des Lumières jusqu’à son point extrême, il semble que ce soit de cette extrémité même, et par un renversement qu’on eût naguère appelé dialectique, que l’on demande à son activité la plus affinée et la plus spirituelle, son art, dit désormais non plus « beau » mais « plastique », de replonger l’individu dans un bain fécal dont il s’était dégagé. »

(page 43)

Les reliques du corps

« La relique, c’est ce qui reste. Les cheveux, les poils, les ongles, les dents, les os, qui survivent à la pourriture du corps, sont proprement les reliques du corps. Elles signent son identité, alors que l’on n’est plus. Elles sont la marque, la grille d’un individu, alors que la dépouille, son vêtement, s’est évanouie. La chair depuis longtemps retournée à la poussière, elles continuent de dire qui nous avons été, unique parmi nos semblables. Un cheveu, des milliers d’années après la disparition de celui qui le portait, peut encore nous dire ce que ce dernier mangeait, de quoi il est mort, ou bien de quel onguent il enduisait sa peau. Faites des excroissances de l’épiderme, les reliques que sont les cheveux, les poils, les ongles témoignent, mieux que la chair, les viscères ou le sang, trop éphémères, d’une sorte d’éternité de l’individu, discernable longtemps après son temps terrestre. Ce qu’on appelle aujourd’hui l’ADN, et l’usage qu’on en fait en offrent la version profane. »

(page 79)

Retour au répertoire de juin 2005

Retour à l' index des auteurs