Image, G.AdC

Image, G.AdC

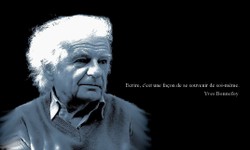

<strong>Yves Bonnefoy Les planches courbes</strong> Feuilleton pédagogique à l’usage des lycéens

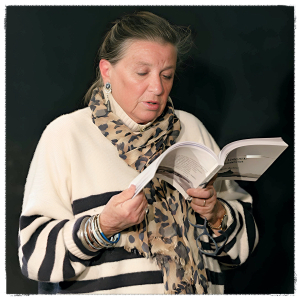

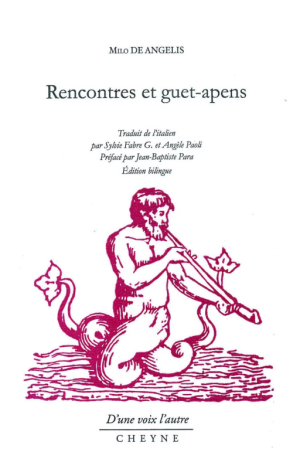

Sur la demande réitérée de nombre de mes anciens élèves et au vu des courriers que je reçois ces derniers temps, j’ai pris l’initiative d'entreprendre (en exclusivité pour Terres de femmes) une lecture personnelle de l’une des œuvres au programme du baccalauréat (épreuve de français, Terminale L), en l’occurrence Les Planches courbes d’

Yves Bonnefoy. Tout au long des semaines à venir, je mettrai régulièrement en ligne sur TdF les écrits qui font suite à cette lecture.

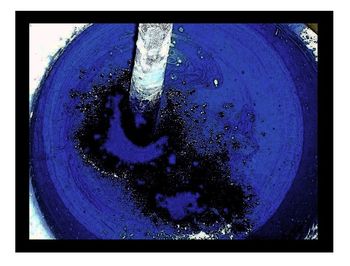

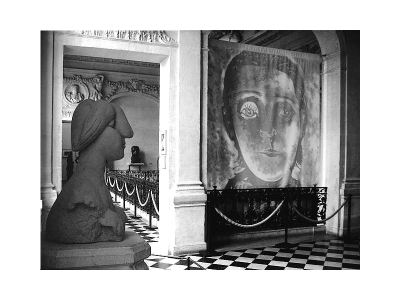

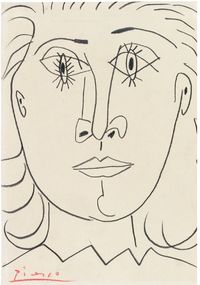

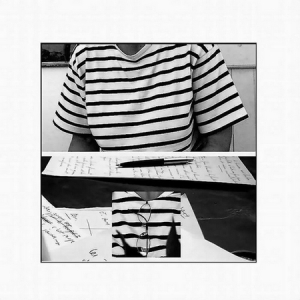

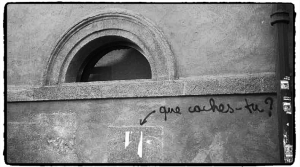

Je remercie Guidu d'avoir si volontiers accepté d'illustrer chacun des épisodes d'un

diptyque photographique, selon sa libre et riche imagination, mais cependant au plus près de l'esprit du texte de Yves Bonnefoy.

N.B. Pour visualiser le

plan détaillé de la lecture en cours,

CLIQUER ICI.

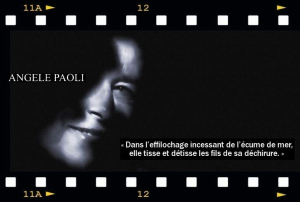

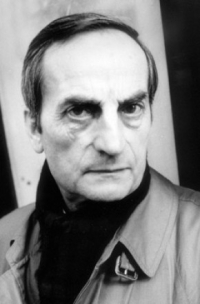

Ph., G.AdC

YVES BONNEFOY, LES PLANCHES COURBES

Divagations autour du titre du recueil

Le titre éponyme du recueil (Les Planches courbes, Mercure de France, 2001 ; Gallimard, Collection Poésie, premier dépôt légal en 2003) est un titre énigmatique qui prête à interrogation autant qu’à rêverie. Ce titre étrange recouvre un ensemble de sept recueils et emprunte au cinquième recueil son intitulé. Ce cinquième recueil occupe sans doute une place charnière dans l’œuvre, un « seuil » peut-être. À l’intérieur des Planches courbes se succèdent La Pluie d’été, La Voix lointaine, Dans le leurre des mots, La Maison natale, Les Planches courbes, L’Encore aveugle, Jeter des pierres.

Trois recueils forment à eux seuls un tout. Dans le Leurre des mots, La Maison natale, Les Planches courbes. Ce tout permet d’aborder l’œuvre poétique d’Yves Bonnefoy et d’en appréhender composantes et lignes de force. La poésie comme acte de présence au monde.

Un titre énigmatique

Avant même d’ouvrir le recueil, le lecteur s’interroge sur le titre et sur son sens : qu’appelle-t-on des « planches courbes » ? L’expression appartient-elle à un domaine spécifique ou est-elle une expression propre au poète ? Quel sens donner à ce titre ?

Le Grand Robert de la langue française fait l’impasse sur cette expression. De même que le Grand Larousse de la langue française et le TLFi.

Procédons autrement. Et décomposons l’expression. Le mot « planches » évoque la matérialité d’« une pièce de bois plane, plus longue que large » (Robert de la Langue française). Implicitement, le bois s’impose, comme matériau d’origine. L’adjectif « courbes » qui accompagne ici le nom évoque, lui, une forme. Une forme incurvée, en apparente contradiction avec l’idée même de planche, plutôt associée à l’idée de rigidité. Le lecteur peut en déduire que les « planches courbes » appartiennent au monde du poète.

S’agissant du titre d’un recueil de poésie, ce titre sans prétention surprend. Voilà le lecteur confronté à une première énigme, celle des mots. Peut-être alors lui faut-il se laisser guider dans le voyage poétique du poète, car Les Planches courbes sont une invitation au voyage. Un voyage au cœur du temps, un voyage au cœur des mots. Peut-être, alors, le grand enfant attentif trouvera-t-il, chez le passeur Yves Bonnefoy, des pistes de réponses.

Les réponses à l’énigme première existent. Elles sont nombreuses. Mais puisque l’expression des « Planches courbes » a donné son titre à un recueil dans le recueil, autant se diriger vers ce recueil. Il est question de « planches courbes » page 104. Elles servent d’appui à l’enfant à l’intérieur d’un esquif, d’une barque. Or la barque est présente dès le premier recueil de la trilogie (page 72). Avec elle se tisse tout le champ lexical de la proue, de la poupe (page 74), de la vague, de la rive, de l’île, de l’errance.... L’allusion à la forme des planches nous est donnée explicitement page 76 : « Les planches de l’avant de la barque, courbées… ».

Plus loin, page 87, le narrateur confie :

« Je suis couché au plus creux d’une barque,

Le front, les yeux contre ses planches courbes

Où j’écoute cogner le bas du fleuve… »

Et toujours, dans le même poème, la matière et d’autres matériaux nous sont donnés, associés à des odeurs : « le bois », « le goudron », « la colle » (page 87).

Les « planches courbes », en rapport étroit avec la barque, en sont la figure métonymique. La barque elle-même semble une variante de la maison natale ou encore du poème. Ce sont les lieux qu’habitent l’enfant ou l’aède. La barque est reliée au monde de l’enfance, de la mémoire, du sommeil. Elle est ce qui permet le passage d’un monde à un autre, de la vie à la mort, elle est ce qui permet de concilier les contraires - planches/courbes -, les inconciliables - le langage, ses leurres et la poésie. Elle est à relier à Ulysse, symbole de l’errance poétique ; et à Charon, le nautonier, auquel nul n’échappe, pas même le poète.

La barque de l’enfance est aussi ce qui s’oppose au navire encombré et aveugle des adultes :

« Nous sommes des navires lourds de nous-mêmes

Débordants de choses fermées » (page 72).

Polysémique, la barque est cet abri dans lequel se love l’enfant pour se mettre à l’affût du monde. Elle est le berceau des mots du poète.

Dans le leurre des mots

D’un rivage à l’autre de la vie, entre sommeil et éveil, se glisse la poésie. « Mensonge », « illusion » ou « leurre » pour la plupart des hommes, la poésie est, pour l’aède de ces chants, le seul mot qui résiste au temps et aux « désastres ».

Le titre du recueil, Dans le leurre des mots, fait écho au titre d’un recueil antérieur : Dans le leurre du seuil (Mercure de France, 1975). Ainsi, d’un recueil à l’autre de l’œuvre poétique d’Yves Bonnefoy, se tisse une partition polyphonique. Dans laquelle des mots se répondent en écho. Ainsi du mot « leurre », mot qui est récurrent chez le poète.

Terme emprunté à la fauconnerie, le mot « leurre » renvoie à l’idée de piège, de mensonge, d’illusion. Mais aussi d’attirance. Attirance pour la beauté, pour la magie d’Armide et de son jardin, pour le langage. Et si l'on s’amuse à établir un parallèle entre ces deux titres, il est possible d’imaginer que « seuils » et « mots » sont très proches, ont les mêmes pouvoirs. Qu’ils sont interchangeables. Le « seuil » n’appartient-il pas au champ lexical du passage, tout comme la barque ? Cette passeuse de rêves et de souvenirs. Qui conduit son passager vers la sombre rive de la mort. Ou comme le monde du langage ? L’univers des mots n’est-il pas, comme l’univers des rêves et des souvenirs, semblable au « jardin d’Armide », un univers du « leurre » ?

« Partout en nous rien que l’humble mensonge

Des mots qui nous offrent plus que ce qui est

Ou disent autre chose que ce qui est… » (page 73)

Dès lors, la question qui se pose est de savoir comment dépasser le « leurre » ? Comment concilier le langage, avec ses limites, et la poésie. Comment faire pour que le langage devienne poésie ?

Suite : Yves Bonnefoy/ Les Planches courbes (II)

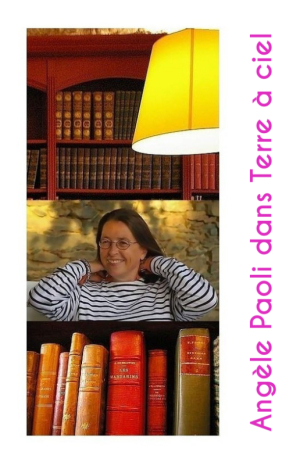

Angèle Paoli/TdF