5 mai 1927 : publication chez Hogarth Press, à Londres, de To The Lighthouse (La Promenade au phare) de

Virginia Woolf.

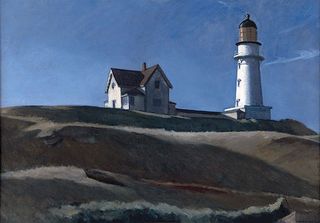

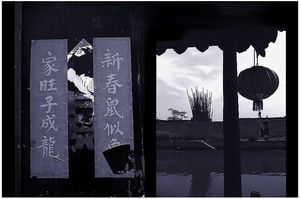

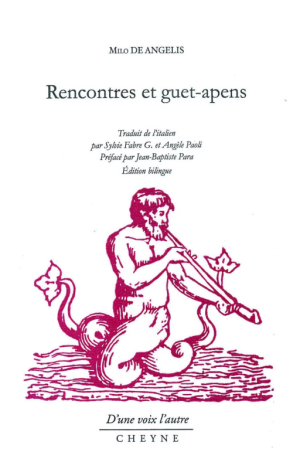

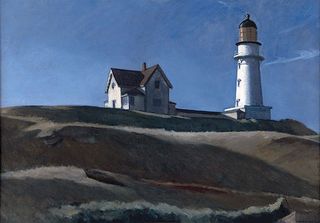

Edward Hopper

Lighthouse Hill, 1927

71,8 cm x 100,3 cm

Huile sur toile

Museum of Art, Dallas

Le 5 mai 1927, jour de la publication de La Promenade au phare, Vita Sackville-West reçoit un exemplaire du volume avec, en dédicace, ces mots écrits de la main de Virginia Woolf : « De mon point de vue le meilleur roman que j’aie jamais écrit ». Le volume que découvre alors son amie ne contient que des pages blanches. Pourtant le roman existe bel et bien, et Virginia, regrettant sa plaisanterie, adresse à Vita un message pour s’assurer que sa lectrice ne lui en veut pas. À quoi Vita répond : « Mais bien sûr, j’ai vu que c’était une plaisanterie; pour quoi me prenez-vous donc, pour un véritable âne ? » Puis, dans une lettre d’éloges, Vita confie : « Ma chérie, j’ai peur de vous, maintenant. J’ai peur de votre sagacité, de votre caractère adorable, de votre génie. »

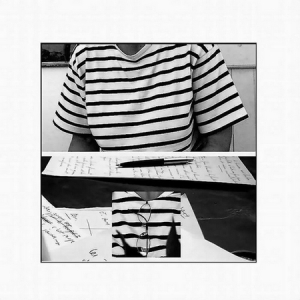

De son côté, le jeudi 5 mai 1927, Virginia note dans son Journal :

« Le livre est en vente. Mille six cent quatre-vingt dix exemplaires, je crois, sont partis avant la parution. Deux fois autant que Mrs. Dalloway. J’écris toutefois sous le couvert de ce nuage humide : la critique du Times Literary Supplement. C’est une réplique exacte des critiques de La Chambre de Jacob et de Mrs. Dalloway. Distinguée, bienveillante, timide, louant la beauté, contestant les personnages et me laissant modérément déprimée. Je suis inquiète pour Le temps passe. Je crains que le livre dans son ensemble ne soit considéré comme aimable, superficiel, insipide, sentimental. Pourtant, à dire vrai, cela me laisse assez froide. Je ne désire qu’une chose : être seule et ruminer. »

Virginia Woolf, Journal d’un écrivain [A Writer’s Diary, 1953], Christian Bourgois Éditeur, 1984 ; Bibliothèques 10-18, 2000, page 175. Traduit de l’anglais par Germaine Beaumont.

EXTRAIT

« Mais qu’ai-je fait de ma vie ? se demanda Mrs. Ramsay en prenant sa place à une extrémité de la table et en regardant les cercles blancs que faisaient toutes les assiettes. « William, dit-elle, mettez-vous à côté de moi. - Lily, ajouta-t-elle avec lassitude, mettez-vous là-bas. » Ils avaient cela - Paul Rayley et Minta Doyle - et elle ceci seulement - une table d’une longueur infinie avec des assiettes et des couteaux. À l’autre bout se trouvait son mari, tout affaissé et fronçant les sourcils. Pourquoi ? Elle n’en savait rien. Peu lui importait. Elle ne pouvait comprendre comment elle avait pu avoir la moindre émotion, la moindre affection à son égard. Elle avait le sentiment d’avoir tout dépassé, d’avoir tout connu, d’avoir tout épuisé et, pendant qu’elle servait la soupe, il lui semblait voir un tourbillon – là – dans lequel ou au dehors duquel il fallait se trouver. Quant à elle, elle en était sortie. Tout ça, c’est fini, se disait-elle, pendant que les gens faisaient leur entrée, les uns après les autres, Charles Tansley - « Asseyez-vous là, voulez-vous ? » dit-elle - Augustus Carmichaël - et qu’ils prenaient leur place. Et tout ce temps-là elle attendait passivement que quelqu’un lui répondît, que quelque chose arrivât. Mais ce n’est pas quelque chose, songea-t-elle en servant la soupe, qu’on puisse dire.

Elle leva les sourcils en constatant à quel point cela allait mal ensemble, ce à quoi elle songeait d’une part, et ce qu’elle faisait d’autre part - servir la soupe - et elle se sentait, avec une force grandissante, en dehors du tourbillon; ou encore, elle avait l’impression qu’une ombre était tombée et que, dans cette absence de couleur, elle voyait les choses sous leur vrai jour. La pièce (elle promenait son regard autour d’elle) était dans un état misérable. Il n’y avait nulle part de beauté. Elle s’abstenait de regarder Mr. Tansley. Rien ne semblait s’être fondu. Chacun avait l’air séparé de son voisin. Et c’était à elle qu’incombait l’effort de fusion, de mise en train, de création. Elle sentit à nouveau, sans hostilité - simple fait - la stérilité des hommes, car si elle n’agissait pas personne ne le ferait ; aussi se donna-t-elle la petite secousse que l’on donne à une montre arrêtée, et le pouls se remit à battre au rythme familier comme la montre se remet à marcher - une, deux, trois, une, deux, trois… »

Virginia Woolf, La Promenade au phare [1927], Stock, Le Livre de Poche, collection biblio, pp. 115-116.

COMMENTAIRE DE HERMIONE LEE

« Jamais Virginia Woolf ne fut plus proche de l’analyse que lors de la rédaction de La Promenade au phare. Elle inventa sa propre thérapie, la narration, et exorcisa son obsession. Mais il semble également, de par le vocabulaire qu’elle emploie pour décrire ce processus, qu’elle pressentait que l’écriture du roman lui permettrait d’apaiser ces fantômes. La Promenade au phare est une sorte d’histoire de revenants, l’histoire d’une maison hantée. Avec son retour au passé et ses échos d’élégie pastorale victorienne, le roman fait revivre, plus de vingt ans après, les sensations des jeunes Stephen orphelins revenus à Talland House en 1905. Mais c’est aussi un texte du XXe siècle, d’après guerre, où il est question de la structure de la société anglaise, de l’héritage social et politique de la guerre autant que de souvenirs de famille. La brusque rupture du récit au milieu du livre, comme la ligne tracée par Lily au milieu de son tableau, est une rupture avec la tradition littéraire comme avec l’enfance.

La sécurité de la maison et du jardin représente la tradition d’écriture que doit quitter l’auteur moderne pour s’élancer dans l’espace inexploré. Mais l’écriture moderne cherche à retrouver le passé, si bien que le roman est habité par une étrange tension entre l’expérimental et le nostalgique. La Promenade au phare évoque un monde qui prend fin, c’est un roman où les fins sont nombreuses […] parce que c’est un livre sur la mort, pas seulement sur les morts qu’on pleure, mais sur le désir de mort. »

Hermione Lee, Virginia Woolf ou l’aventure intérieure, Éditions Autrement, 2000, p. 637.