Ph., G.AdC

|

Retour au répertoire du numéro de novembre 2008

Retour à l' index des auteurs

« octobre 2008 | Accueil | décembre 2008 »

Ph., G.AdC

|

Retour au répertoire du numéro de novembre 2008

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 11 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (5)

Ph., G.AdC

|

| ANTONELLA ANEDDA  Source ■ Antonella Anedda sur Terres de femmes ▼ → février, nuit → mars, nuit → mai, nuit → octobre, nuit → novembre, nuit → 13 décembre **** | Fête de sainte Lucie (décembre, nuit) → Archipel → Avant l’heure du dîner (+ notice bio-bibliographique) → Le dit de l’abandon → Frontières (extrait d’Historiae) → Ritagliare → S → 11 septembre 2001 → 10 février 2013 | Antonella Anedda, Senza nome. Sartiglia (extrait de Salva con nome) → (dans l’anthologie poétique Terres de femmes) Salva con nome → (dans la Galerie « Visages de femmes ») le portrait d' Antonella Anedda (+ deux poèmes extraits de Nomi distanti et de Notti di pace occidentale) ■ Voir aussi ▼ → les pages que le site Italian Poetry a consacrées à Antonella Anedda → (sur Poetry International Web) un dossier Antonella Anedda → (sur Niederngasse 16, janvier-mars 2006) un entretien (en italien) avec Antonella Anedda → (sur Her circle ezine) Antonella Anedda: Encounters with Silence, the Page, and the World (7 mars 2008) → (sur La dimora del tempo sospeso) de longs extraits (en italien) des différents recueils d'Antonella Anedda → (sur books.google.com) d'autres larges extraits de Notti di pace occidentale → (sur Progetto Babele) une interview (en italien) d'Antonella Anedda par Pietro Pancamo ■ Voir | écouter ▼ → (sur Lyrikline) plusieurs poèmes extraits de Residenze invernali, de Notti di pace occidentale et de Salva con nome, dits par Antonella Anedda |

Retour au répertoire du numéro de novembre 2008

Retour à l' index des auteurs

Retour à l' index de la catégorie Péninsule (littérature et poésie italiennes)

Rédigé le 10 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (2)

Toi qui rêves l’or bleu des montagnes dessine aussi les limites du ciel la vie le temps sur nous s’enlacent tressent leurs traces et puis s’effacent |

D.R. Photo et texte : G.AdC/angèlepaoli

Édition et mise en pages : Yves Thomas

Retour à la Première de couverture de Rouges de Chine

Retour au répertoire de novembre 2008

Rédigé le 09 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack (0)

| Il y a cent deux ans, le 9 novembre 1918, atteint par la grippe infectieuse qui ravage Paris, Guillaume Apollinaire succombe à 5 heures du soir. Le poète est inhumé au Père-Lachaise. Le 10 novembre 1917, un an avant la mort d'Apollinaire, avait paru au Mercure de France Vitam impendere amori, recueil de 6 poèmes réalisé en collaboration avec André Rouveyre (huit bois gravés).

|

GUILLAUME APOLLINAIRE ■ Guillaume Apollinaire sur Terres de femmes ▼ → 26 août 1880 | Naissance de Guillaume Apollinaire → 28 février 1912 | Première exposition de Marie Laurencin (+ poème "Marie" lu par Apollinaire) → 10 juillet 1914 | Apollinaire, Dessins d'Arthur Rimbaud → 26 avril 1915 | Lettre de Guillaume Apollinaire à Lou → 8 mai 1915 | Lettre de Guillaume Apollinaire à Lou → 17 juin 1915 | Publication de la Case d’Armons d’Apollinaire → 15 avril 1918 | Publication de Calligrammes d’Apollinaire → Les dicts d’amour à Linda ■ Voir aussi ▼ → (sur fr.calameo.com) Bibliophilie apollinarienne |

Retour au répertoire du numéro de novembre 2008

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 09 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (1)

Source Ph. Pont des Chaînes, Budapest tu pleurais au bout du fil

tu oubliais mon nom dans tes sanglots tu pleurais le Danube au-dessus du ciel les mains sur des paumes chaudes tu pleurais tes yeux endormis dans un matin de novembre avant la tombée de la nuit attirée par l’oubli déjà une absence sans nom tu pleurais l’infini au ventre cette unique ville d’eaux où tu déposes ton monde entre des rives où l’île seule te regarde à travers des fenêtres embuées

|

| DANIELLE FOURNIER  Ph. © Josée Lambert Source ■ Danielle Fournier sur Terres de femmes ▼ → toi → ton prénom → Danielle Fournier | Luce Guilbaud, Iris (extrait) → Danielle Fournier | Luce Guilbaud [Dis-moi plutôt ce qui nous réunit](autre extrait d’Iris) → Danielle Fournier | Luce Guilbaud, Iris (note de lecture d'AP) → (dans l'anthologie poétique Terres de femmes) Pas de mots dans les mots → (dans la galerie Visages de femmes) un Portrait de Danielle Fournier (+ un poème extrait du recueil Il n'y a rien d'intact dans ma chair) ■ Voir aussi ▼ → (sur L’île, l’infocentre littéraire des écrivains québécois) une notice bio-bibliographique sur Danielle Fournier → (sur remue.net) Rencontre avec Danielle Fournier (soirée enregistrée le 4 décembre 2012 à la Mairie du 2e arrondissement, Paris) |

Retour au répertoire du numéro de novembre 2008

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 08 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (5)

Le 7 novembre 1969 naît à Aix-en-Provence Hélène Grimaud.

|

| HÉLÈNE GRIMAUD ■ Hélène Grimaud sur Terres de femmes ▼ → (dans la galerie Visages de femmes) un autre extrait de Leçons particulières d’Hélène Grimaud ■ Voir aussi ▼ → le site officiel d'Hélène Grimaud → (sur NonSoloProust) une note (en italien) de Gabriella Alù sur Hélène Grimaud

|

Retour au répertoire du mois de décembre 2008

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 07 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (0)

COMPLAINTE

Îles

grains de café dans la lumière

chapelets de hochets

en grésil

dans le tremblé de l'air

ailes solubles qui

m'effleurent

de quelle couleur

l'énigme paternelle

du cheval blanc d'Henri IV

saison crépusculaire

Et mon regard ?

posé en désarroi

de larmes incandescentes

filtré dans l'outremer

de ses yeux

là-bas

au-delà

du silence

Et mes révoltes caprines ?

câ- prières

noyées

aux confins

du jadis.

Angèle Paoli

D.R. Texte angèlepaoli

Retour au répertoire de novembre 2008

Retour à l'index de la catégorie Zibal-donna

Rédigé le 07 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack (0)

BRUT DE DÉCOFFRAGE

La fin des vacances de la Toussaint a une odeur bien particulière. Odeur des premières grosses pluies, terres gorgées d’eau et feuilles jaunies, alourdies dans les rigoles. Odeur des derniers raisins que chacun grappille au passage sur la treille. Odeurs des départs. Le village, tiré un instant de sa torpeur, se vide à nouveau de ceux qui sont venus honorer leurs morts. Les visages familiers, surpris au détour de la ruelle dès le début des vacances, disparaissent jusqu’à la prochaine étape. D’autres surgissent, inattendus, au hasard de la toile.

Lui, Martin M., « le toubib », je l’avais rencontré un été, à Alep, sur la terrasse du vieil hôtel Baron. Il baroudait à moto, sur les routes de Syrie, avec ses amis italiens à la recherche, comme lui, de sites archéologiques encore peu explorés. Ils arrivaient de Mari, tout chargés de poussière et d’histoire. Nous attendions, pour poursuivre notre voyage vers Palmyre, que notre fille soit rétablie des fièvres qui la clouaient à la chambre. La terrasse du vieil hôtel Baron, havre de fraîcheur nocturne, emplie des rumeurs de la ville, nous avait rapprochés. Il s’était occupé de la jeune malade et nous avait rassurés par ses soins bienveillants. Le soir, à la veillée, il racontait les pistes et les ruines, il racontait aussi les enfants soignés au passage par l’un ou l’autre médecin du groupe. Je lui parlais de mon grand-père corse, qui avait résidé dans la citadelle, du temps où la Syrie était sous mandat français. Ensemble nous avions commenté les photos du hall de réception, celle d’Agatha Christie ou de Sir Lawrence, qui avaient séjourné dans l’hôtel. Nous commentions aussi les fréquentes coupures d’eau et d’électricité, représailles de la Turquie contre les Kurdes tout proches. Je me souviens de ces soirées qui ont marqué ma mémoire de leur saveur d’enchantement. Un jour, Martin est reparti avec la promesse de nous écrire, ce qu’il fait de temps en temps. Samedi dernier, en rentrant de ma visite au tombeau familial, une lettre de Martin m’attendait. Une lettre écrite sur le pouce. Et pourtant… Je vous la copie ci-dessous telle que je l’ai lue, « brut de décoffrage ».

Angèle Paoli

[…] « L’infirmier me dit : il faut que tu ailles voir Mme B, elle ne va pas du tout.

Elle habite dans une petite maison entourée d’un terrain en friche. Je sonne et au bout d’un moment elle apparaît, vêtue d’une robe de chambre molletonnée et de pantoufles. Le tout en lambeaux. De sa porte s’échappe une odeur qui fait reculer. Dans son couloir des excréments et de l’urine. J’apprendrai plus tard qu’elle conservait ses merdes depuis des mois dans un grand seau en fer émaillé, le tout à 25°, chauffage à fond. Son visage est rongé d’un cancer bénin mais avec ses yeux déments, elle fait peur. Je recule car ses mains sont recouvertes d’une matière brune et qu’elle sent très mauvais. Je lui propose l’aide ménagère ou un séjour à l’hôpital mais elle m’envoie sur les roses :

« Tout va bien, je ne vous paierai pas, partez ».

C’est ce que je fais. De retour à mon bureau, je téléphone aux services sociaux de la mairie.

L’assistante sociale me dit qu’elle ne peut rien faire et que tout ça l’ennuie et qu’on n’a qu’à se débrouiller avec l’infirmier. Alors je me mets en colère (comme toujours) et lui dit que c’est SA responsabilité et qu’elle est payée avec l’argent public pour faire ce genre de choses... Cette garce trouve un truc imparable, elle avoue qu’elle n’est pas assistante sociale et pour finir elle se déclare incompétente dans tous les domaines et pleure presque. Avouer qu'on est un con, c'est un éclair de lucidité qui me désarme.

Donc je me décide à faire son travail et pour ça j’appelle le Maire car il me faut la police et un témoin (un conseiller municipal en l’occurrence). Le maire me promet le tout pour 14H.

Nous voilà tous à son portail, moi qui sonne et mes complices cachés derrière le mur comme au théâtre.

La pauvre vieille apparaît finalement, je lui dis de m’ouvrir, qu’il faut qu’on parle. Elle est dans le même habit merdeux que la veille et pue tout autant. Elle m’ouvre et je vais me placer entre elle et la porte de sa maison car si elle s’enferme il faudra casser la porte à la hache, et ce sera encore des complications administratives. Mes complices font alors leur apparition: police, témoin et brancardiers. Le cirque commence.

Je lui dis qu’il faut la mettre à l’hôpital car “je le veux”.

Elle hurle, appelle sa mère, “vous n’avez pas honte de faire ça à une pauvre vieille...”

Dans un mouvement désespéré, elle s’agrippe au policier avec ses mains pleines de merde.

L’agent manque de vomir et appelle au secours comme un enfant peureux arqué vers l’arrière, n’osant même pas la toucher. Les brancardiers la chopent avec des gants en plastique et la renversent sur le brancard où ils l’attachent avec un drap. Puis on part tous en cortège pour l’hôpital, où il faut remplir des papiers et faire un rapport médical sur les “motivations” de l’hospitalisation. Je fais ce que j’ai à faire quand derrière moi on amène la vieille sur son brancard. Elle m’appelle.

“Docteur”,

J’approche.

“Docteur, vous êtes un salaud” !

Je lui réponds “oui, je sais ça depuis longtemps.”

Elle ajoute “Un jour vous aussi vous crèverez comme ça”

“Oui, je sais ça aussi”.

Nous nous quittons en souriant tous les deux.

Martin

PS : As-tu lu Prisonniers du paradis d’Arto Paasilinna ?

Retour au répertoire de novembre 2008

Retour à l'index de la catégorie Zibal-donna

Rédigé le 06 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (8) | TrackBack (0)

Le vent des jours s’est apaisé pluie de bambous droite lignée vibre et chante sur les étangs tendre rideau sureaux dansant le temps |

D.R. Photo et texte : G.AdC/angèlepaoli

Édition et mise en pages : Yves Thomas

Retour à la Première de couverture de Rouges de Chine

Retour au répertoire de novembre 2008

Rédigé le 06 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

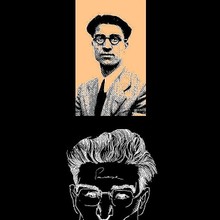

Image, G.AdC CESARE PAVESE DANS LA COLLECTION QUARTO, UNE ÉDITION ÉTABLIE ET PRÉSENTÉE PAR MARTIN RUEFF Le centenaire de la naissance de Cesare Pavese, né le 9 septembre 1908, est l’occasion pour les éditions Gallimard de publier dans la collection Quarto un volume rassemblant les œuvres majeures* du grand écrivain italien. Dirigé par Martin Rueff, cet ouvrage imposant comporte, outre une biographie très complète agrémentée de photos, de notes et d’extraits d’articles, une bibliographie commentée par Martin Rueff lui-même. Les œuvres sont présentées par ordre chronologique, depuis Travailler fatigue (1930-1935), recueil poétique traduit par Gilles de Van, jusqu’au Métier de vivre. Commencé en 1935, ce « journal d’écrivain », à la fois « cahier d’écriture et cahier de lecture », accompagne Cesare Pavese jusqu’au 17 août 1950, dix jours avant sa mort survenue le 27 août 1950. Intitulé Cesare Pavese, Œuvres, l’ouvrage s’ouvre sur « Portrait d’un ami » de Natalia Ginzburg. Texte par lequel Natalia Ginzburg ancre « la mélancolie voluptueuse du jeune homme qui n’a pas encore touché terre » dans la mélancolie de la ville qui était chère à Pavese. Turin. Natalia Ginzburg évoque les années de jeunesse turinoise en même temps que celles des amitiés qui avaient fini par ennuyer l’écrivain devenu célèbre. « Nous-mêmes qui étions ses amis, nous disait-il, nous n’avions plus de secret pour lui et nous l’ennuyions infiniment. » Elle évoque enfin cette nuit d’août où Pavese s’est donné la mort. « Aucun d’entre nous n’était là. Il a choisi pour mourir, un jour quelconque de ce mois d’août torride et il a choisi la chambre près d’un hôtel de la gare ; il a voulu mourir, dans la ville qui lui appartenait, comme un étranger ». Une mort annoncée bien des années auparavant dans Le paradis sur les toits (Travailler fatigue, Poésie/Gallimard, p. 157). Pour clore cet ouvrage, outre les pages consacrées à une importante bibliographie inspirée de l’irremplaçable bibliographie critique établie par Luisella Mesiano, Cesare Pavese di carta e di parole ; bibliografia ragionata e analitica (Alessandria, 2007), un dossier composé d’une interview donnée à la radio par Cesare Pavese, et d’un article d’Italo Calvino. Dans l’entretien radiophonique consenti à la Rai en 1950 (et paru dans la revue Aretusa), Pavese répond à la critique ― qui lui reproche d’être « passé de l’américanisme au néoréalisme polémique », puis au « régionalisme » ― en « parlant de son œuvre comme s’il s’agissait de celle d’un autre » et en réaffirme la « nature ambiguë ». C’est-à-dire : « l’ambition de fondre en une seule les deux aspirations qui s’y sont combattues dès le début : un regard ouvert vers la réalité immédiate, quotidienne, "rugueuse", et une réserve de professionnel, d’artisan, d’humaniste ; une familiarité avec les classiques comme s’ils étaient des contemporains, avec les contemporains comme s’ils étaient des classiques, en somme la culture entendue comme métier. » Dans son article intitulé « Pavese et les sacrifices humains », publié en 1966 dans la Revue des études italiennes, Italo Calvino affirme que la seule préoccupation obsédante de Pavese, celle vers laquelle converge sa création littéraire, c’est son intérêt pour les sacrifices humains. « Relier l’ethnologie et la mythologie gréco-romaine à son autobiographie existentielle et à sa production littéraire a été le programme constant de Pavese », durablement influencé par la lecture ancienne du Rameau d’or de Frazer. Entre les textes de Natalia Ginzburg et ceux d’Italo Calvino viennent s’insérer les œuvres de Cesare Pavese. Depuis le recueil poétique Travailler fatigue ― qui est suivi d’Essais critiques (1943) ― jusqu’au Métier de vivre. Chacune de ces œuvres est annoncée par une analyse de Martin Rueff, texte dans lequel l’auteur d’Icare crie dans un ciel de craie choisit de mettre l’accent sur une particularité de l’œuvre présentée. Un certain regard, le regard très personnel de Martin Rueff, oriente celui du lecteur, le conduit sur des voies inédites. Pour son plus grand bonheur. Ainsi du récit Par chez toi /Paesi tuoi (1939), traduit par Mario Fusco et introduit par Martin Rueff. Dans le texte liminaire à l’intitulé proustien ― « Nom de Pays : Le Pronom »―, Martin Rueff insiste sur la question du « pronom » et celle de la relation qu’il entretient avec le Pays. « Récit d’une confrontation entre la ville et les collines du Piémont », Par chez toi est aussi un récit anthropologique. Qui confère au motif récurrent de « l’astuce », la dimension nécessaire au « métier de vivre » et fait de ce motif « une image de la pensée ». Suivent les récits de La Plage (1942), Vacance d’août (1945), Le Camarade (1947), Dialogues avec Leucò (1947) ― « véritable chef-d’œuvre de beauté énigmatique », « qui porte les traces d’une fascination pour les grands instants du mystère où l’on échappe au temps » ―, Avant que le coq chante (1948), « diptyque politique » placé « sous le signe du reniement de Pierre », Le Bel Été (1949), triptyque construit autour du thème de la tentation (et de la sanction), La Lune et les feux (1949) ― « ample prose funèbre » dédiée à Constance Dowling (Connie) ― qui « offre un autoportrait de l’écrivain en Ulysse » de retour dans les Langhe. Et enfin, Le Métier de vivre (1935 -1950), « laboratoire secret de l’écriture » dans lequel s’élaborent « les concepts fondamentaux de sa poétique : l’image-récit, le symbole, le style, le mythe ». Plusieurs fois publié, Le Métier de vivre a été l’objet de coupes sombres dans ses versions précédentes (1952, 1958, 1962, 1977). Pour la présente édition, première édition intégrale à proprement parler, Martin Rueff a repris la nouvelle édition de Marziano Guglielminetti et Laura Nay, édition établie en 1990 à partir des feuillets manuscrits conservés au Centre Pavese de l'université de Turin. Une restitution qui contribue à mettre en lumière le « monolithe », ce « noyau mythique » auquel Cesare Pavese a travaillé toute sa vie. Clore cette présentation sans évoquer l’éblouissante préface de Martin Rueff serait occulter une pièce maîtresse de cette « somme » considérable qu’est le Cesare Pavese, Œuvres. Car sous le titre mystérieux, « Laocoon monolithe » ― préface en quatre chapitres ― Martin Rueff met l’accent sur deux dimensions essentielles de la création Pavésienne : « le monolithe » et « Laocoon ». « Monolithe » ? Le terme revient à plusieurs reprises sous la plume de Pavese pour parler de l’unité de son œuvre et de l’obsession du noyau que l’écrivain cherche à rejoindre, quelle que soit la forme que prend son récit. « Je n’ai pas de doutes sur la fondamentale et durable unité de ce que j’ai écrit et de ce que j’écrirai ; je ne parle pas d’une unité biographique ou de goût, car elle est sans intérêt, mais de celle des thèmes, des intérêts vitaux, je parle de l’entêtement monotone de celui qui a la certitude d’avoir atteint dès le premier jour le monde véritable, le monde éternel, et qui ne peut que tourner autour de ce gros monolithe, en détacher des morceaux, les travailler et les étudier sous tous les éclairages possibles. » Cette unité, qui touche tout créateur, l’écrivain doit la chercher dans un ailleurs qui plonge dans l’enfance ― « qui nous précède à la fois parce qu’elle vient avant nous, parce qu’elle nous suit et parce qu’elle nous dépasse » ―, écrit Martin Rueff. L’œuvre entière de Pavese est régie par cette tension vers le « monolithe » et par l’interrogation obsédante du comment articuler les œuvres entre elles, poèmes et récits, comment donner à l’œuvre « complète » son unité de construction, sa cohérence unificatrice. Cette obsession ― qui aboutira au geste final du suicide comme aboutissement suprême de cette quête ― passe par la recherche incessante de la forme dont l’unité est assurée par la répétition monotone des images, du symbole ou du mythe. Ainsi lit-on dans Le Métier de vivre, à la date du 9 novembre 1937 : « La répétition dans mes nouveaux poèmes n’a pas une raison musicale mais constructive. Observer comme les phrases-clés dans ceux-ci sont toujours au présent, et comme les autres, même si elles sont au passé, convergent vers elles. Je veux dire qu’il m’arrive dans ces poèmes de saisir une réalité actuelle, non narrative mais évocatrice, où il arrive quelque chose à une image, où cela arrive maintenant, étant donné que l’image est élaborée maintenant par la pensée et qu’elle est vue en train d’agir et d’enfoncer ses racines dans la réalité. Le mot ou la phrase répétés ne sont pas autre chose que le nerf de cette image, un nerf, construit de fond en comble comme un échafaudage, le pivot grâce auquel l’imagination tourne sur elle-même et se soutient précisément comme un gyroscope qui existe seulement dans le présent, en action, et puis tombe et devient un quelconque morceau de fer. » Réflexion que l’on retrouve bien des années plus tard, en janvier 1950, dans Littérature et Société : Quant à la figure du Laocoon, Cesare Pavese y fait allusion quelques jours avant sa mort, le 21 août 1950, dans une lettre adressée à Tullio et Maria Cristina Pinelli : « Je suis comme Laocoon ; je m’enguirlande artistiquement de serpents et me fais admirer ― mais de temps en temps, je m’aperçois de l’état où je suis, alors je secoue les serpents, je leur tire la queue, et eux ils serrent et mordent. » Semblable au Laocoon troyen de L’Énéide, Pavese incarne la malédiction tragique. « Conscience lucide », il est celui « qui voit pour les autres » sans pour autant parvenir à s’en faire entendre ni parvenir à se voir lui-même. Pavese, comme Laocoon, offre le « spectacle de la nature humaine livrée à la plus grande douleur ». Une douleur du corps et de l’âme dont le Laocoon d’Hagesandros, maître d’œuvre du groupe mis au jour dans l’aire de la Domus Aurea à Rome le 14 janvier 1506, « tend à Pavese la triple énigme de son miroir de marbre ». Énigme de la détresse ― concentrée dans la représentation du cri de Laocoon ; énigme du stoïcisme, celle de la souffrance de Laocoon que « nous voudrions pouvoir supporter » comme la supporte « ce grand homme »**, celle de Pavese qui écrit à la date du 21 mars 1950 du Métier de vivre : « Résigne-toi. Le stoïcisme, c’est cela qui compte. » Énigme de l’œuvre d’art dont l’« homme-colline » du Laocoon guide la réflexion théorique de Pavese sur l’obsédante question du monolithe et sert de modèle à sa création: « Quelle forme choisir ? Quelle forme donner à mes textes ? À mon œuvre ? Et encore quelle forme donner au rapport de mes œuvres ? » Sans cesse nourries par le débat esthétique ouvert par Lessing*** sur l’imitation de l’art, les « tensions fondamentales de Pavese trouvent leur écho dans le Laocoon ». « Un effort consubstantiel à son destin et à son œuvre, et qui ne cessera qu’avec son suicide. » Angèle Paoli D.R. Texte angèlepaoli

|

Retour au répertoire du numéro de novembre 2008

Retour à l' index des auteurs

Retour à l’ index des « Lectures d’@angelepaoli »

Retour à l' index de la catégorie Péninsule (littérature et poésie italiennes)

Rédigé le 05 novembre 2008 | Lien permanent | Commentaires (4)

| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |