Retour au répertoire de décembre 2010

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

T e r r e s - d e - F e m m e s ________________________

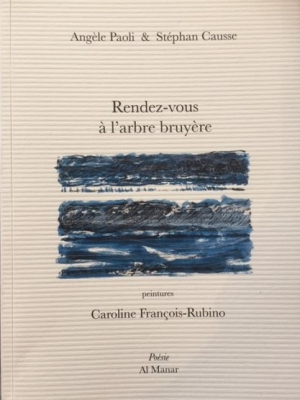

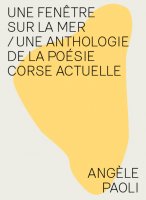

Poésie Critique Canari Corse Cap Corse Haute-Corse ISSN 2550-9977

la revue de poésie & de critique

d’Angèle Paoli

Prix de la critique poétique Aristote 2013

Rechercher

J'écris

Lauzes

Artemisia allo specchio

Italies Fabulae

Tramonti

Les Feuillets de la Minotaure

Le Lion des Abruzzes

chez Cousu Main

Terres de femmes | Terre di donne

Rouges de Chine

Éclats d’éclats

Albums Photos

Écrivez-moi

« novembre 2010 | Accueil | janvier 2011 »

Billets en décembre 2010

20 septembre 1914 | 21 décembre 1914 |

Octave Leandri : « La lutte sera rude et ardente… »

Rédigé le 21 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (1)

20 décembre 1922 | L’Antigone de Sophocle montée par Charles Dullin

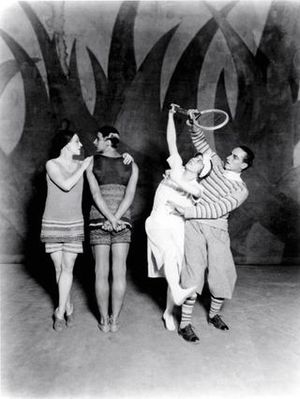

Le soir du mercredi 20 décembre 1922 a lieu la générale d’Antigone de Sophocle au théâtre de l’Atelier de Charles Dullin. Mise en scène de Charles Dullin. Libre adaptation de Jean Cocteau en un acte. Musique d’Arthur Honegger. Décors de Picasso. Costumes de Gabrielle Chanel. La comédienne d’origine grecque, Génica Athanasiou*, interprète le rôle d’Antigone, Charles Dullin celui de Créon, et Antonin Artaud celui du devin Tirésias.

Un certain nombre d’intellectuels, dont Raymond Duncan, André Gide, André Breton (et ses amis surréalistes), se disent « consternés » et voient là la confirmation que l’auteur de cette adaptation est « désespérément bourgeois ». Ils envahissent la salle et déclenchent un chahut. Le public, lui, est enthousiaste. La pièce restera à l’affiche pour une centaine de représentations. Elle sera reprise à l'Atelier le 3 mai 1927. « Dès 1917, à Pompéi, Cocteau avait senti l’appel de sa « maison »: « J’avais attendu mille ans sans oser revenir voir ses pauvres décombres. » Il n’a pas seulement accéléré « à grande vitesse » le texte de Sophocle, condensé en un acte, il l’a aussi « latinisé », lessivé de façon à retrouver, sous la « patine », le « grand mystère cruel, impitoyable à l’homme ». « La patine est la récompense des chefs-d'œuvre », lui oppose Gide ; « le maquillage des croûtes », rétorque Cocteau. Antigone est une tragédie de chambre, affranchie des tonalités, à la manière des Petites Symphonies de Milhaud (1918-1922). Le décor de Picasso, d’une nudité olympienne, masque le coryphée, qui n’est autre que l’auteur, qui brûle de hurler à la salle : « Ne riez pas. Ce n'est pas de Cocteau. C’est sublime... C'est de Sophocle. » La musique de cette tragédie vue du ciel est du plus austère des Six, Arthur Honegger, et les costumes, « magnifiquement simples » sont de Chanel. Et si l’on comprend que Breton organise un raffut, c’est par méprise que de jeunes assidus font la claque et montent aux réverbères de la rue d'Anjou pour apercevoir le roi du Bœuf : Cocteau est définitivement perdu pour l’avant-garde. Antigone est son nouvel ange, dur et droit, celui de l’affirmation de soi. À ceux qui l’accusent de battre fausse monnaie, Cocteau répond qu’il remet en circulation de vraies pièces antiques. Ce triomphe ouvre la voie à Giraudoux et à Anouilh. » Album Cocteau, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2006, page 146. Biographie et iconographie de Pierre Bergé. EXTRAIT DE L’ANTIGONE DE SOPHOCLE Adieu. Qu’on me vole ma part de vie. Je vais revoir mon père, ma mère, Etéocle. Quand vous êtes morts je vous ai lavés, je vous ai fermé les yeux. J’ai aussi fermé les yeux de Polynice ― et ― j’ai ― eu ― raison. Car jamais je n’aurais fait cet effort mortel pour des enfants ou un époux. Un époux, un autre peut le remplacer. Un fils, on peut en concevoir un autre. Mais comme nos parents sont morts, je ne pouvais espérer des frères nouveaux. C’est en vertu de ce principe que j’ai agi, qu’on me frappe, que Créon me prive du mariage et de la maternité.ADAPTÉE PAR COCTEAU ANTIGONE Qu’est-ce que j’ai donc fait aux dieux ? Ils m’abandonnent. S’ils approuvent mes bourreaux, je le saurai demain et je regretterai mon acte ; mais s’ils les désapprouvent ― ah ! qu’ils leur infligent mes tortures. Marche. LE CHŒUR Son âme n’a aucune détente.CRÉON Il en pourra coûter cher à ceux qui la conduisent et qui lambinent exprès.ANTIGONE Ma mort ne sera pas longue.CRÉON Ne t’imagine pas que le supplice consiste simplement à t’effrayer.Antigone conduite par les gardes descend au premier plan, en contrebas. Un des gardes entre dans une trappe, l’autre le suit et tire légèrement Antigone par son manteau. Elle s’enfonce à son tour. ANTIGONE, à mi-corps. Ma Thèbes ! C’est fini. On m’entraîne. Chefs ! Chefs Thébains ! on outrage votre dernière princesse ; voyez ce que je souffre et voyez quels hommes punissent mon cœur.Elle disparaît. Jean Cocteau, Antigone, Éditions Gallimard, 1948 ; collection folio, 2004, pp. 44-45-46. EXTRAIT DE L’ANTIGONE DE SOPHOCLE CINQUIÈME ÉPISODE (Entre Tirésias, guidé par un petit garçon.) [...] TIRÉSIAS. ― Écoute ce que mon art m'a révélé. J'avais pris place sur l'antique siège augural, port des présages, lorsque je perçus un piaillement confus d'oiseaux en fureur, un ramage inintelligible. Cependant, au vacarme de leurs ailes, je compris qu'ils s'entre-déchiraient. Aussitôt, saisi de crainte, je voulus faire brûler une victime sur l'autel : mais au lieu que la flamme s'élevât au-dessus des chairs, la graisse des cuisses, en fondant sur la cendre, dégouttait, fumait et crépitait ; le fiel s'en allait en vapeur et l'humeur grasse coulait en laissant les os saillir à nu. D'après les indications que me donnait cet enfant, je comprenais que les viscères consacrés se consumaient sans fournir de présage. Car cet enfant me sert de guide, à moi qui guide les autres. Or je dis que la cité souffre de ton fait. Nos autels, tous les foyers où l’on sacrifie, sont pleins de lambeaux que les oiseaux et les chiens ont arrachés à la dépouille de l’infortuné fils d’Œdipe. Les dieux n'agréent plus les prières des sacrifiants ni la flambée des cuisses immolées, et les oiseaux ne font plus éclater des tris de bon augure, car ils ont dévoré le sang coagulé d'un cadavre. Réfléchis, mon fils. Tout le monde est sujet à se tromper, et l’on n’est point pour autant un insensé ni un malheureux, pourvu qu'on ne s'obstine pas dans sa faute. Mais entêtement se condamne à maladresse. Allons, cède au mort, ne persécute pas un cadavre. Un mort n’a pas besoin d’être tué deux fois. Je te parle pour ton bien, car je te veux du bien. Il fait bon écouter la sagesse d'un ami, quand elle sert nos intérêts. CRÉON.― Ah ! vieillard, tous, comme des archers, vous me prenez pour cible ! Il ne me manquait plus que d'en passer par les devins. Tous mes proches m’ont déjà vendu, expédié ! Eh bien, thésaurisez, achetez l’alliage de Sardes et l’or de l'Inde : à votre aise, mais vous n’ensevelirez pas ce mort. Jamais, pas même s’il prend fantaisie aux aigles de Zeus d'en porter des lambeaux jusqu’au trône de leur maître, jamais je ne tremblerai au point de laisser ensevelir cette chair souillée, car je sais que rien d'humain n’a le pouvoir de souiller une divinité. La chute, vénérable Tirésias guette les plus adroits, et ils en sont pour leur courte honte, lorsqu’ils mettent leur honteuse faconde au service de leur cupidité. TIRÉSIAS.― Hélas ! est-il un homme pénétré de cette vérité... Sophocle, Antigone in Théâtre complet, Garnier-Flammarion, 1964, pp. 93-94. Traduction de Robert Pignarre. * Antonin Artaud dira d’elle : « Sa plainte venait d’au-delà du temps, et comme portée par l’écume d’une vague sur la mer Méditerranée, un jour inondé de soleil ; cela ressemblait à une musique de chair qui se répandrait dans les ténèbres glacées. C’était réellement la voix de la Grèce archaïque...» (Monique Lange, Cocteau prince sans royaume, Paris, Jean-Claude Lattès,1989, page 158). |

| ■ Voir aussi ▼ → (sur Terres de femmes) 4 février 1944 | Création d’Antigone d’Anouilh à l'Atelier → (sur hichumanities.org) Réception et mise en scène de l’Antigone de Jean Cocteau, par Jocelyne Le Ber (Queen’s University Kingston, Ontario) |

Retour au répertoire de décembre 2010

Retour à l' index des auteurs

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

Rédigé le 20 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (4)

Caroline Sagot Duvauroux | Mais avant

Ph., G.AdC MAIS AVANT Mais avant L’apocalypse a tournoyé sur le plateau mais quoi révéler sur une main nue retournée. S’en est allée révéler l’avalanche aux jeunes glaciers. Il n’y a rien à révéler, là, c’est fait. Des simples, et la Vieille posée toute montrée, mamelles et fente, avec dressés très nus des désirs monstrueux. L’épaisse croûte a berné les apocalypses. C’est là que le dragon s’est réfugié. S’est enfoncé parmi les dracs et les saintes. Sous les mains voleuses des chardons baromètres et les cheveux d’ange qui parapentent dans le vent, se tordent et se détordent sur le Buffre et plantent leur légèreté renouvelable de la pointe d’une plume. C’est un fruit de plume. Malin. Le Buffre signifie battu des vents, c’est là qu’on a dégotté la piaule pour qu’elle raconte. Pour que la parole cherche avec nous ce qu’on peut bien chercher ici et elle aussi. S’est enfoncé le dragon dans le Méjan avec la complicité de la Vieille turpide, laissant à l’air libre un trou feuilleté par les nuages. Le livre d’heures de son ermitage. Dans le cul du monde. Dessus le Villaret. Une bibliothèque de pierres tranchées page à page par l’érosion d’un grand récit inutile à redire. Ciel dévorant un bout du calcaire ou lames de mer recrachées par les portes minérales et séchées illico par les vents tranchants. Le tout parfaitement anonyme. L’érigne d’angoisse et les crocs de folie s’émoussent sur l’anonyme. Seul l’anonymat fait des miracles. Quand un petit futé d’église retrouve au XIIIe siècle la tombe anonyme d’Énimie, c’est fini les miracles. Sont remplacés par un nom de sainte et le pouvoir de l’église sur l’économie. On écrit parce que tout est là qui dit avec le silence en plus. On écrit parce qu’on n’a plus besoin de dire et que j’écris dit j’y suis. La vie n’est pas en moi je suis en vie, je trace mes bords dans le sens inconnaissable parmi les os blanchis par l’eau trimère, l’adonis d’été comme une goutte de sang venue d’orient, le dompte venin, la grande rue, l’œillet rose et les sépultures. Les filles qui ramassent la lavande autour de ce fracas-là ont les jambes griffées de grimoires. Mais la nuit est trop sombre au retour de lavande pour qu’elles déchiffrent aux griffures le grimoire. Peut-être n’y pensent-elles pas. Elles ont faim. C’est pourtant ce qu’elles cherchent, la trace sur elles de vivre et son étrange amour de mourir. Caroline Sagot Duvauroux, « 20 au 20 juillet 2009 », Le Buffre, éditions barre parallèle, Barre-des-Cévennes, 2010, pp. 26-27. |

CAROLINE SAGOT DUVAUROUX  ■ Caroline Sagot Duvauroux sur Terres de femmes ▼ → [Baie](extrait de Canto rodado) → [Être serait-il le reflet d’une hypothèse… ?] (extrait de ’j) → L’eau puissante ? (extrait de Aa Journal d’un poème) → Caroline Sagot Duvauroux, Le Buffre (lecture de Tristan Hordé) → Le Vent chaule (lecture d’Angèle Paoli) → [Je dissone] (extrait de L'Herbe écrit) → Le Livre d’El d’où (lecture d’Angèle Paoli) → [La poésie ne traduit pas] (extrait du Livre d’El d’où) → Une source (extrait d’Un bout du pré) → (dans la galerie Visages de femmes) Le silence serait-il l’enjeu de la parole ? (un autre extrait du Livre d’El d’où) ■ Voir aussi ▼ → (sur remue.net) « L’intime dehors » (une conversation du 23 août 2012 avec Caroline Sagot Duvauroux) → (sur Ta résonance) Cacophonie vs. polyphonie ou la musicalité de tout dans l’œuvre poétique de Caroline Sagot Duvauroux (par Serge Ritman) |

Retour au répertoire du numéro de décembre 2010

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 19 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (0)

Roberto Mussapi | Le sommeil des héros

Ph., G.AdC IL SONNO DEGLI EROI Poi in pochi istanti discese il buio e le anime si staccarono dai corpi prima del sonno, si unirono all’ombra densa e irrorante che era salita tra le finestre e i lampioni e un altro respiro unì i guerrieri sotto le stelle. A terra, da qualche finestra brillava una luce e nelle lunghe file dei marciapiedi le conche lucenti e le arcate dei portoni indicavano la salita che ognuno aveva compiuto al declinare del giorno verso il cuore segreto del palazzo e del tempo nella stanza che aveva atteso l’ombra come una sposa e che nel silenzio delle strade asfaltate, nel respiro dei platani del viale si congiunse al suo uomo che chiuse gli occhi nell’abbraccio delle pareti e in loro fu stretto e dormì guardato dalla camicia appesa alla finestra come uno scudo nell'ora in cui l’amico del giorno a venire respirava il suo stesso respiro, nell’ora che il buio ancora ricordava nei rossi bagliori lei che era passata sugli occhi e sui feriti lasciando l’umida promessa della sua mano fatata, la dolce, irraggiungibile, materna sera. Roberto Mussapi, Gita meridiana, Mondadori, 1990 (Nuova Edizione Jaca Book, settembre 2009), in Poeti italiani del secondo Novecento, Oscar Mondadori, Classici Moderni, 2004, volume secondo, pag. 977.

|

ROBERTO MUSSAPI  Source ■ Voir | écouter aussi ▼ → (sur le site de Pierre Perrin de Chassagne) une lecture du Voyage de midi (article paru dans La Nouvelle Revue française, n° 552, janvier 2000) → (sur le site du Matricule des Anges) un article de Marc Blanchet sur Le Voyage de midi et une interview de Roberto Mussapi → (sur le site de la revue Prétexte) d’autres extraits du Voyage de midi → (sur books.google.fr) aperçu limité de Gita meridiana (Nuova Edizione Jaca Book, 2009) → (dans Les Carnets d’Eucharis) un extrait du recueil Lumière frontale (+ une notice bio-bibliographique) → (dans Les Carnets d’Eucharis) Yves Bonnefoy interprète deux poèmes de Roberto Mussapi → (sur Poesia, di Luigia Sorrentino) Roberto Mussapi, “Le poesie” |

Retour au répertoire du numéro de décembre 2010

Retour à l' index des auteurs

Retour à l' index de la catégorie Péninsule (littérature et poésie italiennes)

Rédigé le 18 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (0)

Françoise Clédat | La nuit de l’ange

Dernier Télégramme, 2010.

Photographies de Rossella Bellusci Source LA NUIT DE L’ANGE Dernier Télégramme de l’amante à son amant, L’Ange Hypnovel surprend, dérange, émeut, bouleverse. À quelle nouvelle race d’ange cet ange-là appartient-il ? Quelle révélation l’Ange Hypnovel cache-t-il sous les ailes du sommeil ? À quelle Apocalypse rattacher celui dont le nom donne son titre au dernier poème de Françoise Clédat ? Car c’est bien un poème que Françoise Clédat nous invite à découvrir ! Un poème d’une étrange facture, qui s’affirme en tant que tel à la dernière page de ce petit opus pour se nier tout aussitôt et se définir en négatif, en jouant à cloche-pied sur une parodie à la façon de René Magritte : « Ceci est un poème n’est pas un poème » Définitions tout aussitôt complétées par les deux suivantes : « n’est pas un réquisitoire n’est pas un procès ». Poème ? Réquisitoire ? Procès ? De quel mystère cette triple alliance est-elle porteuse ? Il faut reprendre l’ouvrage dans l’ordre, revenir au tout début de ce libretto de seize pages pour comprendre dans quel contexte le poème de L’Ange Hypnovel a puisé sa violence hypnotique et sa force de vie. Écrite en caractères italiques, la première page de L’Ange Hypnovel se présente comme une lettre dont le destinataire est désigné par un « Cher ami ». Avant même de lire le contenu de la lettre et d’en découvrir le ton, des mots ― inhabituels dans un contexte poétique ― sautent aux yeux, qui se détachent d’un paragraphe à l’autre : « Oxynorm », « Kétamine », « Hypnovel ». Le regard cherche des appuis, sans doute pour se rassurer. Il saisit au passage des chiffres, 16 et 17. Une initiale. C. Ce qu’il reste d’un nom et d’un être : monsieur C. Suit un autre paragraphe, détaché du précédent par un titre aux sonorités que l’on voudrait voir appartenir aux généalogies bibliques : Hypnovel midazolam. L’ange biblique disparaît pour laisser la place à une notice médicale explicative. On découvre alors la définition du produit au nom curieux, le midazolam. Agent sédatif puissant. Il accompagne Hypnovel. Les mots continuent de danser comme lorsque les lettres se brouillent dans l’espace mental. Certains reviennent qui forment famille. Sédatif, sédation. Somnolent. Ces trois-là font écho à l’ange du sommeil. Hypnovel ! D’autres groupes nominaux reviennent soudain, que l’on s’obstinait à ne pas voir. « Service d’accompagnement », « soins palliatifs ». La lettre qui suit décrit avec précision les circonstances du décès de monsieur C. Elle conclut : « Il s’est éteint paisiblement dans la soirée du 17 dans les bras de son épouse ». Le poème peut commencer. Le poème de celle que le corps médical a défini comme l’épouse du défunt prend corps dans la négation du corps et le revers des mots. Prenant les mots à bras-le-corps, le poème énonce, dans une sorte de lallation obsédante, ce sur quoi le monde médical fait silence ; et dénonce, par sa volonté à dire, ce que la bienséance impose d’attitude et de langage convenus. L’épouse, qui prend conscience du statut restrictif qui lui est accordé, prend conscience dans le même temps de tout ce qui lui est refusé par surcroît. Confier à l’écriture tout ce qui ne fut pas, cette nuit-là, ce qui n’advint pas la nuit de la mort de l’époux, est ce qui lui reste de liberté à dire. « Je veux parler », écrit-elle à plusieurs reprises, de ce qui ne fut pas « dans la nuit de sa mort ». « je veux parler de leur pas corps dans corps pas corps à corps pas corps enlacés pas corps embrassés mais corps à côté corps près, tout près allongés tout près l’un de l’autre à se toucher, pas l’un sur l’autre, pas l’un dans l’autre je veux parler » Comment donner forme à l’indicible, comment mesurer la douleur de celui qui souffre, comment dire le désir de l’amour dans la mort ? Face à l’évidence qu’aucune vérité ne parviendra à dire ce que fut la réalité de cette nuit-là, il ne reste à l’épouse-amante qu’à tenter de « faire écrit poétique » de « l’étreinte interdite ». Il y a volonté à dire ce vécu-là qui se déroule dans l’anonymat d’une nuit d’hôpital et dans l’intimité physique douloureuse de l’être aimé, alors même que cette intimité ne peut plus être, ne peut même plus être pensée comme légitime à être. Il y a nécessité de trouver les mots pour dire ce qui fut ou ce qui ne fut pas de la présence corporelle d’elle à lui, de l’une à l’autre. De la vivante au mourant. Et les mots ne peuvent être que les mots du corps de la femme. Corps amoureux, enveloppant, qui n’a pu donner corps à la dernière étreinte : « je n’ai pas été mon corps ses grandes lèvres comme des ailes je n’ai pas été mon corps t’envelopper je n’ai pas de mes grandes ailes » Ce qui se dit aussi de cette dernière nuit, c’est le désarroi de l’amante-épouse face à sa propre absence, à son manquement à l’autre. Trompée par sa confiance en l’ange Hypnovel, l’amante n’a pas vu, n’a pas su, que cette nuit-là était la dernière nuit de l’époux. La nuit de l’ange de sa mort. Un désarroi ― mais aussi un reproche ― qui s’exprime par le retour des mots sur eux-mêmes. Comme si, en répétant les mêmes mots, dans un ordre puis dans un ordre inverse, l’amante cherchait, dans une sorte de formulation magique, à exorciser l’absurde d’une situation qui échappe à la compréhension. « je n’ai pas vu venir la nuit de ta mort elle est venue je n’ai pas vu qu’elle était la nuit de ta mort je ne t’ai pas bercé je n’ai pas été mes bras les bras berçants de ta mort » ou encore « je n’ai pas mon corps l’ange de ta mort avoir été je n’ai pas mon corps ta mort l’avoir été » Dans sa volonté à dire, à énoncer ce que la société dérobe sous les seuls mots admis et reconnus, ou sous les non-dits de la censure, l’amante se lance dans une méditation (qu’elle nomme aussi « essai ») sur « l’étreinte interdite ». Dans de longues phrases amples, d’un seul souffle, l’amante énonce les peurs qu’elle découvre dans la proximité du mourant. Peur de celle qui, dans l’intimité du corps martyrisé de l’homme aimé, à travers son « petit enfant sexe », appréhende, imprévisible, le caractère incestueux de son désir. Dans un soudain assaut de révolte, bousculant les valeurs du « faux respect » imposé par l’univers médical, l’amante s’insurge et force « irrespectueusement » règles et usages. Scandé par la répétition de l’adverbe « irrespectueusement », ce passage de la méditation atteint son acmé dans l’évocation de la toilette. Évocation toute de tendresse ― gestes et regards ― où la douceur ― progressivement ― l’emporte sur la violence antérieure liée à l’irrespect. C’est cette douceur-là que l’amante veut retenir dans son regard en même temps que les ultimes variations liées à cet instant. D’une puissance émotionnelle intense, ce moment de la méditation s’achève sur l’affirmation d’une vérité qui tient sa force du paradoxe énoncé : « nulle autre mort ne confronte à ce point au désir que la mort de l’amant nulle autre mort à ce point ne relie directement au sexe », force première contrebalancée par l’expression de l’exception : « sauf la mort du petit enfant qui en est sorti et qu’on voudrait pouvoir y reprendre ». Dans la suite de la méditation, l’amante revendique le droit pour toutes les amantes d’accueillir « l’enfantin mourir des mourants ». « Laissons les mourants être des enfants dans les dernières heures de leur vie accueillons-les dans la douce ouverture de notre corps de vivante dans la douce amoureuse ouverture accueillons le mourir » Au-delà de cette injonction terrible, la méditation se poursuit, troublante et bouleversante, qui revient sur les rouages du passé. « D’aveugle amour aveuglée », sur le seuil où elle a failli, l’amante réaffirme la conviction de son amour. « Éperdument, jusque dans la mort, la vie contre la mort ». Angèle Paoli D.R. Texte angèlepaoli |

Retour au répertoire du numéro de décembre 2010

Retour à l' index des auteurs

Retour à l’ index des « Lectures d’Angèle »

Rédigé le 17 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (2)

Patrice de La Tour du Pin | Légende | L'auberge

Ph., G.AdC LÉGENDE Va dire à ma chère Île, là-bas, tout là-bas, Près de cet obscur marais de Foulc, dans la lande, Que je viendrai vers elle ce soir, qu’elle attende, Qu’au lever de la lune elle entendra mon pas. Tu la trouveras baignant ses pieds sous les rouches, Les cheveux dénoués, les yeux clos à demi, Et naïve, tenant une main sur sa bouche Pour ne pas réveiller les oiseaux endormis. Car les marais sont tout embués de légende, Comme le ciel que l’on découvre dans ses yeux, Quand ils boivent la bonne lune sur la lande Ou les vents tristes qui dévalent des Hauts-Lieux. Dis-lui que j’ai passé des aubes merveilleuses À guetter les oiseaux qui revenaient du Nord, Si près d’elle, étendue à mes pieds et frileuse Comme une petite sauvagine qui dort. Dis-lui que nous voici vers la fin de septembre, Que les hivers sont durs dans ces pays perdus, Que devant la croisée ouverte de ma chambre, De grands fouillis de fleurs sont toujours répandus. Annonce-moi comme un prophète, comme un prince, Comme le fils d’un roi d’au-delà de la mer ; Dis-lui que les parfums inondent mes provinces Et que les Hauts-Pays ne souffrent pas l’hiver. Dis-lui que les balcons ici seront fleuris, Qu’elle se baignera dans des étangs sans fièvre, Mais que je voudrais voir dans ses yeux assombris Le sauvage secret qui se meurt sur ses lèvres, L’énigme d’un regard de pure connaissance Et qui brille parfois du fascinant éclair Des grands initiés aux jeux de connaissance Et des coureurs du large, sous les cieux déserts… Patrice de La Tour du Pin, Cinquième Livre, La Quête de Joie [1933], in Poèmes choisis, Gallimard, Collection blanche, 2010, pp. 77-78. Édition présentée par Claude Arnaud, Emmanuel de Calan et Jean-Matthieu de L’Épinois.  Ph., G.AdC L’AUBERGE Il était de passage, il le savait déjà, Dans le temps qui passait pour tenir ce qui passe, Mais qu’a-t-on jamais pu saisir qui ne passât ? Tout ce qu’il contemplait n’était pas à l’espace, Et pourtant devant lui, tout l’espace était là. Le lit de l’Éternel remplissait l’éphémère, Sans cesse y demeurant sans jamais s’arrêter, Il l’atteignait enfin, et voyait, projeté De ce contre-courant fatal de la lumière, Le jour du Sanctuaire où le Saint habitait. Tant qu’il ne serait pas chargé d’intolérable, Ni réduit au balbutiement de la douleur, Pourrait-il sur le bord du cours inépuisable Bâtir l’auberge qu’il rêvait, offrir sa table Aux voyageurs perdus dans le vague et la peur ? Tenir toute raison de ce jour de la grâce Pour fonder sa maison sur des sables tremblants, Mais affermis, scellés par l’Éternel qui passe ; Et puis quand ce sera son heure, doucement S’abîmer dans le même Éternel, sans angoisse… Patrice de La Tour du Pin, Troisième jeu, Petit théâtre crépusculaire [1964], in Poèmes choisis, id., pp. 166-167.

|

PATRICE DE LA TOUR DU PIN  ■ Voir aussi ▼ → (sur books.google.fr) Patrice de La Tour du Pin, La Quête de Joie au cœur d'Une somme de poésie, Genève, Droz, 2005. Actes d'un colloque au Collège de France, 25-26 septembre 2003. Textes réunis par Isabelle Renaud-Chamska → le site de la Société des Amis de Patrice de La Tour du Pin |

Retour au répertoire du numéro de décembre 2010

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 16 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (1)

15 décembre 1922 | Thomas Stearns Eliot, The Waste Land

Le 15 décembre 1922 paraît chez Boni and Liveright, à New York, The Waste Land (La Terre vaine) de T.S. Eliot.  Source Cette publication américaine a été précédée, en octobre 1922, par une première parution du poème dans le magazine de T.S. Eliot, The Criterion, puis, en novembre, dans la revue américaine The Dial. L’année suivante, en septembre 1923, The Waste Land est publié en Grande-Bretagne à la Hogarth Press, la maison d’édition fondée en 1917 par Leonard et Virginia Woolf.

|

| ■ T.S. Eliot sur Terres de femmes ▼ → Tournons autour du fi-guier → What is that noise? |

Retour au répertoire du numéro de décembre 2010

Retour à l' index des auteurs

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

Rédigé le 15 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (1)

Aurélie Loiseleur | Entrées en éléments

Ph., G.AdC

|

AURÉLIE FOGLIA [LOISELEUR] Source ■ Aurélie Foglia [Loiseleur] sur Terres de femmes ▼ → Comment dépeindre (lecture d'AP) → [décrire peindre écrire dépeindre désécrire] (extrait de Comment dépeindre) → Entrées en matière (lecture de Tristan Hordé) → Gens de peine (lecture d’Isabelle Lévesque) → [Gens ne s’appellent pas] (extrait de Gens de peine) → [tic-tac de la pluie] (extrait de Grand-Monde) ■ Voir aussi ▼ → (sur le site des éditions NOUS) la fiche de l'éditeur sur Entrées en matière |

Retour au répertoire du numéro de décembre 2010

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 14 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (0)

13 décembre 1991 | Mort d’André Pieyre de Mandiargues

Le 13 décembre 1991 meurt à Paris André Pieyre de Mandiargues. Tout au long de sa vie André Pieyre de Mandiargues a écrit des essais ou de petites représentations sur les artistes qu’il aimait ou qui ont croisé son chemin, sur les écrivains et les poètes de sa génération comme de temps plus anciens. Régulièrement il réunissait, sous le titre général de Belvédère, ses textes critiques épars en diverses publications, la plupart ayant paru à la N.R.F. grâce à Jean Paulhan qui les sollicitait. Trois volumes virent successivement le jour en 1958, 1962 et 1971, un quatrième peu après sa mort, en 1995. Ce dernier ne regroupa qu’une partie des textes disponibles ; d’autres, nullement inférieurs en qualité, furent écartés, à tort nous semble-t-il : ils témoignent de la grande curiosité de l’écrivain qui aimait rendre hommage aux plus grands de son temps comme aux moins connus. Dans le même esprit qu’en l’année 1967, où Fata Morgana publiait Critiquettes, l’Ultime belvédère accomplit, je l’espère, une dernière fois, le vœu de l’écrivain qui préfaçait ainsi son petit recueil de l’époque : « Les critiquettes sont aussi de petites actions de grâce, rendues à des manifestations ou à des apparitions gracieuses. Puissé-je avoir l’occasion et le bonheur de beaucoup de celles-là encore ! ». Sibylle Pieyre de Mandiargues, Avant-propos, in André Pieyre de Mandiargues, Ultime belvédère, Fata Morgana, 2002, page 7. Rien ne donne aussi faim que de nager masqué, pour aller, sous l’eau (point n’est besoin de descendre très bas, la lumière diminuant à mesure de la profondeur), observer les ravissants animaux que l’on retrouvera, plus tard, au marché, et dont Ninette Lyon nous dit s’il convient de les pocher, de les frire, de les rôtir, de les griller, ou de les mettre à sauter bien enfarinés au préalable… Quiconque a de cette façon vu les rougets barbets brouter la mousse d’un rocher avec des mines de chèvres au pacage sera pris pour eux d’un appétit presque charnel, qu’il ne sentira jamais pour les bêtes à viande et qui le fera consentir sans discussion aux prix assez excessifs que lui demanderont les poissonniers. Mais il saura que les barbets en vie, ou pêchés depuis peu, ont une couleur qui hésite entre le bronze et le vermeil, et il se méfiera, j’espère, de ces rougets trop rouges que l’on nomme rougets de Dakar et qui ont été placés sur la glace au large des côtes du Sénégal. Ninette Lyon sur tous ces points divulgue, informe et met en garde, et elle est savante en apprêts de la pêche comme un père sémite en péchés, comparaison qui va de soi, n’est-ce pas, puisque la différence ne tient qu’à l’accent aigu ou circonflexe… Plaisanterie, érotisme ou mystique mis à part, il faut être bien lourdaud pour n’avoir pas de goût pour le poisson. Quant à moi, je ne sais rien d’aussi joli ni d’aussi attirant, sur un plat, que les nourritures marines ou venues de l’eau douce. C’est un monde fantastique qui nous est présenté tout naturellement par les formes et les couleurs des poissons, des crustacés, des mollusques céphalopodes, gastéropodes ou pélécypodes, et les chefs-d’œuvre de la cuisine montée ou de la pâtisserie feront toujours piteuse figure à côté. Et puis, quel plaisir de mordre dans les bêtes qui semblent faites pour vous mordre. Jean Paulhan, qui avait vécu à Madagascar, affirmait que lorsqu’on voyait un requin en se baignant il fallait aboyer dans l’eau, car les requins, ajoutait-il, ont peur des chiens. Mais la plupart des sortes de requins se mangent agréablement, et j’ai mangé de trois ou quatre. Ainsi, me dirais-je dans la mer Rouge ou dans le Pacifique, c’est moi qui devrais leur faire peur puisque je suis mangeur de requins ; et si l’un d’eux, par ignorance, m’attrapait, j’aurais la consolation de penser que c’est moi qui ai commencé. Une raison de plus pour recommander l’ichtyophagie. André Pieyre de Mandiargues, Ultime belvédère, Fata Morgana, 2002 *, pp. 67-69. * Note d'AP : achevé d'imprimer du 13 décembre 2002, date anniversaire de la mort d'André Pieyre de Mandiargues. |

| ANDRÉ PIEYRE DE MANDIARGUES  Source ■ André Pieyre de Mandiargues sur Terres de femmes ▼ → 12 août 19... | André Pieyre de Mandiargues, Madeline aux vipères → 19 octobre 1977 | André Pieyre de Mandiargues | Bernard Noël → 18 mars 1978 | André Pieyre de Mandiargues, Crachefeu ■ Voir aussi ▼ → (sur le site de l'IMEC) la fiche André Pieyre de Mandiargues |

Retour au répertoire du numéro de décembre 2010

Retour à l' index des auteurs

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

Rédigé le 13 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (1)

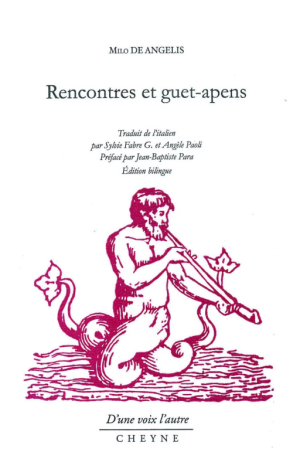

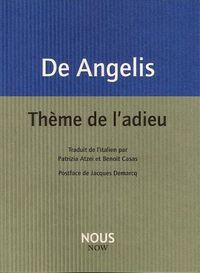

Milo De Angelis | Tutto era già in cammino

Ph., G.AdC TUTTO ERA GIÀ IN CAMMINO Tutto era già in cammino. Da allora a qui. Tutto il tempo, luminoso, sfiorava le labbra. Tutti i respiri si riunivano nella collana. Le ombre di Lambrate chiusero la porta. Tutta la stanza, assorta, diventò il primo battito. Il nero dei tuoi capelli contro il giallo dell’ultimo raggio. Da allora a qui. Era il primo giorno dell’estate. Il silenzio ci riempiva la fronte. Tutto era già in cammino, da allora, tutto era qui, unico e perduto, nostro e remoto. Tutto chiedeva di essere atteso, di tornare nel suo vero nome. Milo De Angelis, 1. Vedremo domenica, Tema dell’addio, in Poesie, Oscar Mondadori, Oscar poesia del Novecento, 2008, pag. 242.  Ph., G.AdC TOUT ÉTAIT DÉJÀ EN CHEMIN Tout était déjà en chemin. D’alors à ici. Le temps tout entier, lumineux, effleurait les lèvres. Tous les souffles se rassemblaient dans le collier. Les ombres de Lambrate fermèrent la porte. Toute la pièce, absorbée, devint le premier battement. Le noir de tes cheveux contre le jaune du dernier rayon. D’alors à ici. C’était le premier jour d’été. Le silence nous remplissait le front. Tout était déjà en chemin, d’alors, tout était ici, unique et perdu, nôtre et enfoui. Tout demandait d’être attendu, de revenir à son vrai nom. Milo De Angelis, 1. On verra dimanche, Thème de l’adieu, Éditions Nous, juin 2010, page 12. Traduit de l’italien par Patrizia Atzei et Benoît Casas. Postface de Jacques Demarcq.  |

Retour au répertoire du numéro de décembre 2010

Retour à l' index des auteurs

Retour à l' index de la catégorie Péninsule (littérature et poésie italiennes)

Rédigé le 12 décembre 2010 | Lien permanent | Commentaires (3)

Répertoire par numéros de revue

Les notes récentes

- Anne-Lise Blanchard / Tableau de peu

- François Jacqmin / Un ciel unique suivi de Le Livre du MOI

- Gary Lawless / Caribouddhisme

- Béatrice Bonhomme / Murmurations des oiseaux / Lecture de Philippe Lekeuche

- Emma Filao / survivances fossiles

- Gerald Vizenor / Champ libre

- Isabelle Alentour/ Comme elle, je frissonnne

- Jean-Pierre Chambon / La remontée des eaux

- Pause estivale 2025

- De Patinir à Watson ... Échange épistolaire avec Théophile Barbu

Anthologie poétique

Terres de femmes 2021

Site sélectionné

ISSN 2550-9977

septembre 2025

| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |