Source

LABORINTUS II Source

LABORINTUS II

(estratto)

proprium opus humani generis totaliter accepti

est actuare semper totam potentiam intellectus possibilis:

per prius ad speculandum

et secundario propter hoc ad operandum

per suam extensionem

et quia quemadmodum est in parte sic est in toto

et in homine particulari contingit

quod sedendo et quiescendo

prudentia et sapientia

ipse perficitur

patet quod genus humanum

in quiete sive tranquillitate pacis

ad proprium suum opus

quod fere divinum est

iuxta illud «minuisti eum paulo minus ab angelis»

liberrime atque facillime se habet

unde manifestum est quod pax universalis

est optimum eorum que ad nostram beatitudinem ordinantur

hinc est quod pastoribus de sursum sonuit

non divitiae non voluptates non honores non longitudo vitae non sanitas non robur non pulchritudo

sed pax

LABORINTUS II

(extrait)

l’œuvre propre du genre humain pris dans son ensemble

est de transformer sans cesse en acte toute la puissance possible de l’intellect :

en premier lieu pour spéculer

et en deuxième lieu opérer en conséquence

pour son extension

et puisqu’il en va ainsi du tout comme de ses parties

et qu’il advient à l’homme particulier

qui sait s’asseoir et se reposer

de s’accomplir lui-même

par prudence et sagesse

il est clair que le genre humain

dans le repos c’est-à-dire tranquillité de la paix

trouve très librement et facilement

à se donner à son œuvre propre

laquelle est presque divine

selon la parole « à peine le fis-tu moindre que les anges »

d’où il est évident que la paix universelle

est la meilleure des choses ordonnées pour notre béatitude

d’où vient que des hauteurs retentit aux bergers

non pas richesse ni voluptés ni honneurs ni longueur de vie ni santé ni force ni beauté

mais paix

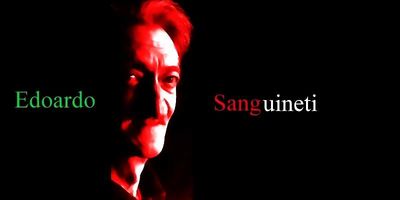

Edoardo Sanguineti, Laborintus II, Revue littéraire L’Ours Blanc, n° 6, éditions Héros-Limite, 1205 Genève, mars 2015, pp. 14-15. Traduction française de Vincent Barras.

_____________

NOTE DU TRADUCTEUR (extrait) : le poème Laborintus II est constitué d’un montage complexe de passages tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament, des Étymologies d’Isidore de Séville, de la Vita Nova, du Banquet, du traité De la Monarchie et de l’Enfer de Dante, de commentaires médiévaux sur la Divine Comédie de Benvenuto da Imola et de Pietro Alighieri, fils de Dante, des Cantos d’Ezra Pound, des Four Quartets de Thomas S. Eliot, mêlant ces fragments composés en des langues diverses à des extraits de ses propres recueils Laborintus (1954) et Purgatorio de l’Inferno (1963) ainsi qu’à des parties originales.

Loin d’être un simple collage de citations, un banal syncrétisme, ce poème impose le principe d’un décalage et d’une confrontation généralisée : entre les différentes langues utilisées, entre l’emploi du latin, langue « morte » et « liturgique », et celui des langues vivantes, entre la langue de Dante et l’italien contemporain, entre les blocs sémantiques juxtaposés avec leurs inflexions contradictoires, entre les niveaux phonétique et typographique. En résulte une écriture âpre et tendue, instrument organisateur du discours poétique à l’énergie éruptive et chaotique, une écriture servie, qui plus est, par la disposition typographique rigoureuse, entendue comme une prosodie spatiale.

|

Retour au répertoire du numéro de mai 2020

Retour à l’ index des auteurs

Retour à l' index de la catégorie Péninsule (littérature et poésie italiennes)