Chroniques de femmes - EDITO

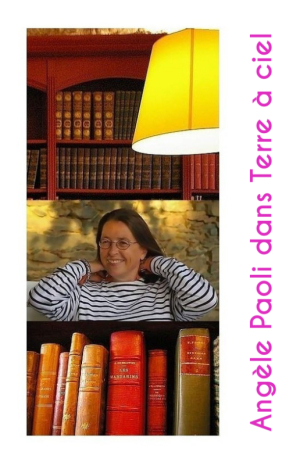

Ph. D.R.

Les hommes seraient-ils bien plus malins qu'on ne le pense... ?

En achevant la lecture de l'article de Paul-François Paoli (« La femme est-elle l’homme de l’avenir ? », Le Figaro littéraire, 9 février 2006), je regarde autour de moi, réfléchis un peu, regarde encore, puis me pose la question suivante : « Où et quand, autour de moi, puis-je constater une "fragilisation de l'identité masculine" ? »

Quelque peu dépitée par un possible mauvais sens de l'observation, je saisis un magazine d'actualité sur ma table de travail, le feuillette puis constate en souriant que celui-ci regorge de publicités pour de belles limousines, souvent côtoyées de plantureuses créatures au regard langoureux. J'ai soudain un doute. Ces voitures seraient-elles avant tout destinées à des femmes ? Je me rassure rapidement en pensant au Salon de l'Auto et à ses nombreuses hôtesses potiches, ainsi qu'en découvrant au fil des pages des publicités pour des appareils ménagers, eux aussi présentés par des femmes mais dans des tenues il est vrai moins sexys que pour les véhicules. Ouf, l'honneur est sauf, la femme-objet n'a pas totalement disparu et la toute-puissance masculine a encore de beaux jours devant elle, du moins dans certains domaines. Pour éviter tout malentendu, je précise que mon hebdomadaire est un hebdo d’opinion tout public, qui brosse chaque semaine le portrait de l'actualité tant nationale qu'étrangère.

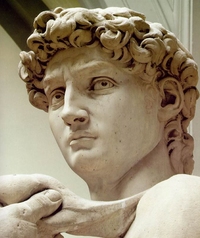

Je poursuis donc mon observation en parcourant d'un regard distrait un catalogue de vente de DVD par correspondance. Films de guerre, peplums, thrillers, courses-poursuites violentes, drames historiques avec héros musclés… et pas mal de navets. À première vue, pas de signe non plus d'une fragilisation de l'identité masculine. Même si voir Achille ou Alexandre en jupette peut sans doute en perturber plus d'un. Mais, après tout, les Écossais portent bien le kilt et personne ne les a jamais qualifiés de femmes en devenir.

Perplexe j’étais, perplexe je demeure... Je relis l'article du Figaro Littéraire et tente une approche plus serrée et plus pragmatique des propos de Monsieur Zemmour. L'homme macho serait donc en train de se raréfier ? Nous ne devons pas fréquenter les mêmes milieux, car s’il arrive encore aujourd’hui que quelques hommes cèdent le passage à une femme devant l’ascenseur ou lui laissent le choix du film de la soirée, cette politesse relève davantage, à mon sens, d’un acquis culturel que d’une perte de masculinité. Mon approche est quelque peu schématique, voire caricaturale, j’en conviens, mais dire que l'homme abandonne sa part masculine au profit d'une certaine féminité parce qu'il se parfume, se tartine le visage de crème anti-rides ou se rase les aisselles ne l’est-il pas tout autant ? Je pourrais, en tant que femme, me sentir flattée de voir associés beauté et soin de soi avec féminité, mais mon enthousiasme retombe assez vite quand je prends conscience que, de nos jours encore, l’image de la femme n’est au final que miroir à froufrous, fanfreluches, dentelles et cosmétiques. Comme si l’art du du bien-être n’était que frivolités ! Comme si l'ego masculin était tourmenté par la crainte que l'on puisse accoler à son image le moindre soupçon de légéreté quand il décide de prendre soin de lui, de ne pas sentir le phoque et de présenter donc de lui une image disons plus politiquement correcte.

Justement, le politiquement correct.... C'est peut-être là que le bât blesse. L'homme, et lui seul, a longtemps fait le lien entre virilité et pouvoir. Etre fort, diriger, dominer, ne jamais avouer ses faiblesses... tels ont été pendant longtemps les ingrédients de la recette du « réussir » masculin. Inventée par les hommes, soulignons-le, qui se sont fait avant tout plaisir à eux-mêmes sans trop se soucier de savoir si cela plaisait réellement aux femmes.

Qu'aujourd'hui, d’aucuns, voire une majorité, décident qu'il n’est finalement pas si désagréable pour eux de parler vêtements ou beauté, voilà que cela dérange, parce que cela ne correspond plus au moule quelque peu étriqué que la société masculine s’est longtemps forgé, se pensant jusqu’ici à l'abri de toute dérive ou transgression par rapport aux normes qu'elle a elle-même établies.

J'en veux pour exemple l'existence de l'émission Queer, citée dans l'article, et qui serait un reflet de cette féminisation à l’œuvre. Je ne m'attarderai pas sur le concept de télé-réalité classique qu'il véhicule, à fort potentiel d'audience et de publicité, étant donné qu'il me semble relever du bon sens commercial (je ne parlerai pas ici de bon goût) qu'une chaîne de télévision grand-public propose à ses spectateurs une émission à succès. Je m'étonne simplement que Mr Zemmour n'aille pas plus loin dans son analyse et ne conçoive pas un seul instant que ce genre de produit télévisuel est le signe patent que l'homme n'est pas encore totalement féminisé. Mais, pour lui, aucun doute n’est possible, si un homme s'habille ou est bien coiffé, c’est qu'il est gay. Joli raccourci ! Le raisonnement n’est-il pas quelque peu pervers de déduire que le goût qu’a l'homme à prendre soin de lui est la marque reconnaissable (« indélébile » ?) de son homosexualité. Loin de moi l’idée de bannir ou d'encenser cette forme de sexualité, mais c'est encore une fois cette façon de l’appréhender et d'en faire un effet de mode qui ne cesse de m'interpeller. Une manière détournée de « ghetto-iser » certaines catégories de personnes.

Je dois également avouer avoir souri devant le choix d'auteurs cités pour illustrer cette dévirilisation tant redoutée. Sollers et Houellebecq... la littérature serait-elle devenue à ce point pauvre qu'il faille choisir un libertin impénitent et un provocateur professionnel pour justifier cette tendance à la féminisation ? D'autant plus que l'image de partouzeur que se donne Houellebecq ne cadre pas vraiment, à mon sens, avec un quelconque soupçon de dévirilisation. Sourire derechef devant le passage cité de l'ouvrage La Guerre sexuelle, dans lequel le narrateur déplore sa faiblesse parce que c'est sa femme qui tient les comptes et éduque les enfants. Monsieur Pajak a peut-être oublié qu'il y a n’y a pas si longtemps que cela, c'étaient encore les épouses qui géraient les aspects pratiques de la vie domestique, qui s'occupaient de l’éducation des enfants et tenaient les cordons de la bourse afin d'éviter qu'un mari dispendieux ne dilapide le pécule familial en boissons diverses ou autres divertissements peu recommandables. Monsieur ramenait certes la paie mais Madame « portait la culotte », disait-on. Une fonction que la femme n'a pas laissé tomber d’ailleurs quand elle s'est mise à son tour à travailler à l'extérieur, au risque d'un cumul répréhensible de fonctions. Ce qui me fait dire en passant que ce n'est pas tant l'homme qui a perdu de sa superbe que la femme qui a gagné en pouvoir.

Où mon sourire a disparu, c'est lorsque j'ai lu l'amalgame dangereux qui était établi entre violence des jeunes issus de l'immigration et régression du pouvoir masculin. De manière indirecte et, si j'ose me permettre, plutôt scandaleuse, la femme est accusée de « mettre le feu aux poudres dans les banlieues », certes involontairement mais tout de même, cette violence étant l’effet indirect du pouvoir qu'elle a pris à/sur l'homme. Je ne peux qu’être choquée par une telle hypothèse. Si la violence éclate, elle est davantage liée à une perte de repères socio-économiques et à l'absence d'un pouvoir cohérent et constant. Je ne vois pas en quoi la femme devrait être tenue responsable de ces dérives.

Bref, vous l'aurez compris, je ne partage que de très loin la vision de la dévirilisation tant décriée. Et je retrouve mon sourire de femme en me disant que, décidément, l'homme est encore prêt à beaucoup faire et à beaucoup dire pour garder la première place, celle du Maître, même si pour cela il doit se plaindre d’avoir un peu perdu de cette masculinité qu'il chérit tant !

Source

Marielle Lefébure

Retour au répertoire de février 2006