L’Île-Rousse, Samedi 17 juillet 1909

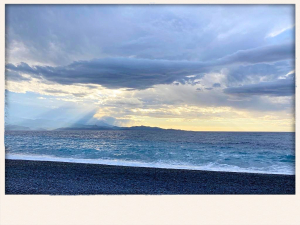

Le 15 juillet, à quatre heures et demi du matin, nous avons quitté Menton. J’avoue que j’étais émue de voir disparaître, dans le jour naissant, la jolie ville toute baignée de brumes matinales. La mer était d’un bleu dur mêlé de vert émeraude. Selon Louis de Beaujeu, ce sont les sables qui donnent à l’eau cette couleur idéalement bleue. La Sarrasine file, poussée par une brise légère. Je suis heureuse de voguer enfin vers la Corse. Maintenant, plus aucune escale n’est possible et il nous faut tenir le cap, droit devant.

Muriel et Valentine, épuisées par leurs extravagances de la veille, tardent à se montrer. Qui sait ce qu’elles vont encore inventer aujourd’hui ? Depuis quelques jours, j’observe aussi Bérénice. Je trouve que son air pensif s’aggrave. Je me demande, fugacement, quelle part d’elle-même elle a laissé aux Indes. Tout de même, je m’étonne que Louis ne s’aperçoive de rien, ne s’inquiète pas de cette langueur qui donne une nuance olivâtre à son teint d’ordinaire si lumineux. Non, Louis est trop affairé sur le voilier pour s’enquérir des états d’âme de son épouse. Il lui faut en priorité veiller à la sécurité et au bien-être de tous. Je me promets de cueillir au vol la première opportunité pour faire parler Bérénice. Mais elle est d’un naturel secret et ne s’épanche pas facilement. Je ne sais trop si je parviendrai à mes fins.

Je surveille l’horizon, soucieuse de ne pas manquer le moment où les côtes de la Corse seront en vue. Vers une heure de l’après midi, enfin, Louis me tend sa longue-vue et m’invite à mettre mon œil au bout de la lorgnette. Une fine découpe étire ses lignes dans le lointain. Elle s’efface parfois, emportée par le mouvement du voilier, puis reparaît dès que la coque se stabilise sur les flots. Ce que je vois dans la longue-vue, ce sont les côtes du Cap Corse. Je sens une vague d’émotion monter en moi à l’improviste. Mon cœur bat à tout rompre. Enfin, voilà la belle qui surgit comme dans un rêve aux contours encore flous. Un sentiment inconnu me submerge, que je ne saurais expliquer. Je demande à Louis à quelle heure nous devrions arriver à L’Île-Rousse ?

- « Certainement pas avant six heures. »

- « Pourquoi tant de temps ? »

- « C’est qu’il faut encore longer le Cap Corse, traverser en diagonale le golfe de Saint-Florent et rejoindre la presqu’île de L’Île-Rousse. À vol d’oiseau, ce n’est rien, mais en voilier, c’est tout autre chose. »

Je reste accoudée au bastingage, dans l’espoir enfantin et intact de voir se rapprocher la côte comme par miracle. Les embruns balaient mon visage. Du bout de ma langue, je lèche mes lèvres mouillées de sel et je tente de discipliner les mèches folles échappées de mon chignon.

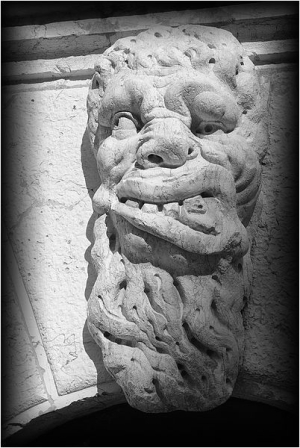

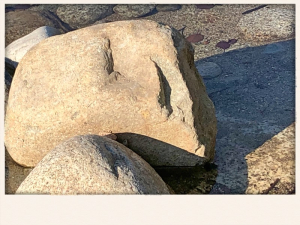

Soudain je pousse un cri d’effroi. Louis, qui est à la barre, se tourne vers moi, pensant qu’il m’est arrivé un accident, que j’ai été blessée par quelque engin mal amarré qui aurait quitté sa place. Mais non, je suis là, debout contre le bastingage, à l’endroit même où il m’a laissée quelques minutes auparavant. Il me regarde sans comprendre ce qui m’arrive.

- « J’ai vu un monstre ! »

- « Où ?», me demande-t-il d’un air incrédule.

- « Là devant ! »

- « Où ça devant ? ».

- « Là, là !»

SUITE, LE TOUR DE CORSE À LA VOILE, 9

RETOUR VERS L'AVANT-PROPOS de ce Journal de croisière de la Belle Époque

Prix de la critique poétique Aristote 2013

Rechercher

J'écris

Lauzes

Artemisia allo specchio

Italies Fabulae

Tramonti

Les Feuillets de la Minotaure

Le Lion des Abruzzes

chez Cousu Main

Terres de femmes | Terre di donne

Rouges de Chine

Éclats d’éclats

Albums Photos

Écrivez-moi

Vérifiez votre commentaire

Aperçu de votre commentaire

Votre commentaire n'a pas été déposé. Type d'erreur:

Votre commentaire a été enregistré. Les commentaires sont modérés et ils n'apparaîtront pas tant que l'auteur ne les aura pas approuvés. Poster un autre commentaire

Pour poster votre commentaire l'étape finale consiste à saisir exactement les lettres et chiffres que vous voyez sur l'image ci-dessous. Ceci permet de lutter contre les spams automatisés.

Difficile à lire? Voir un autre code.

Répertoire par numéros de revue

Les notes récentes

- Anne-Lise Blanchard / Tableau de peu

- François Jacqmin / Un ciel unique suivi de Le Livre du MOI

- Gary Lawless / Caribouddhisme

- Béatrice Bonhomme / Murmurations des oiseaux / Lecture de Philippe Lekeuche

- Emma Filao / survivances fossiles

- Gerald Vizenor / Champ libre

- Isabelle Alentour/ Comme elle, je frissonnne

- Jean-Pierre Chambon / La remontée des eaux

- Pause estivale 2025

- De Patinir à Watson ... Échange épistolaire avec Théophile Barbu

Anthologie poétique

Terres de femmes 2021

Site sélectionné

ISSN 2550-9977

septembre 2025

| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

Agenda de publication mensuel

____________________

©Tous droits réservés, textes et illustrations

____________________

Commentaires