Le

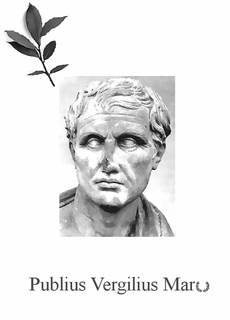

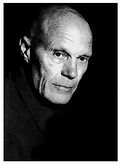

15 octobre 70 [ou 71 ?] avant notre ère naît à Andes, près de Mantoue, Publius Vergilius Maro, dit

Virgile.

Montage Ph., G.AdC

Source

VIE DE VIRGILE, PAR MAURICE RAT

« Celui que nous nommons Virgile, et qui s’appelait en vérité Publius Vergilius Maro, naquit soit le 15 octobre de l’année 70 avant notre ère, sous le premier consulat de Crassus et Pompée, soit le 15 octobre de l’année 71, dans la petite ville d’Andes (aujourd’hui Pietola ?) à trois milles de Mantoue. Il appartenait donc par sa naissance à la Gaule Cisalpine, pays dont les écrivains se sont toujours signalés par des qualités d’élégance et de mesure. De son nom de famille Vergilius et de son surnom Maro on ne peut rien inférer de bien probant sur ses origines : on trouve des Vergilii en Étrurie, mais aussi dans des pays que colonisèrent les Etrusques : Campanie et Gaule cisalpine ; quant au surnom Maro, il est le titre officiel de certains magistrats étrusques. Peut-on voir dans un atavisme étrusque le goût qu’aura le poète pour les mystères de l’au-delà ? Ce n’est qu’une conjecture.

Il était le fils, selon les uns d’un ouvrier potier, selon Suétone du fermier ou régisseur d’un certain Magius, de Crémone, lui-même appariteur d’un magistrat de Mantoue, qui lui donna sa fille en mariage. Par sa mère du moins, Virgile appartiendrait donc à une bonne bourgeoisie provinciale, comme leur appartenaient les Magii de Crémone. Cette Magia, dont le nom est cause peut-être que la légende médiévale fera du poète un mage et un sorcier, eut du père de Virgile deux autres fils, Silon et Flaccus, qui moururent prématurément, et l’on assure qu’elle eut un tel chagrin à la mort de son fils Flaccus qu’elle ne put lui survivre.

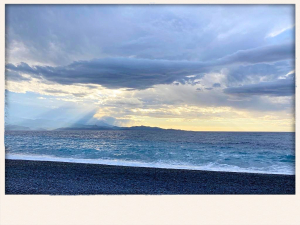

Les premières années du poète s’écoulèrent dans la plaine bordée de petites collines, où serpentent les eaux vertes du Mincio : paysage doux, monotone, non dénué de mélancolie, sous un ciel fréquemment voilé, et qui s’accordait bien, semble-t-il, au caractère rêveur et triste de Virgile » […]

Maurice Rat, Vie de Virgile, in Les Bucoliques, Les Géorgiques, Garnier Frères, Paris, 1967 ; G-F Flammarion, 1998, page 15.

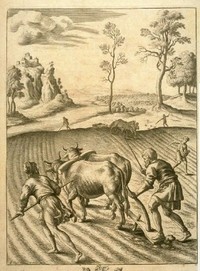

Épris de nature et de poésie, Virgile rédige Les Bucoliques qu’il publie en 37 avant notre ère. Suivent, neuf ans plus tard, Les Géorgiques. Un chef-d’œuvre.

EXTRAIT

Vaut-il mieux planter la vigne sur des collines ou dans une plaine ? C’est ce que tu dois d’abord examiner. Si tu établis ton champ dans une grasse campagne, plante en rangs serrés : si serrés qu’ils soient, Bacchus ne les fera pas plus lentement prospérer. Si, au contraire, tu choisis les pentes d’un terrain ondulé ou le dos des collines, sois large pour tes rangs ; mais qu’en tout cas l’alignement exact de tes ceps laisse entre eux des intervalles égaux et symétriques […]

Que tes vignobles ne soient pas tournés vers le soleil couchant ; ne plante pas le coudrier parmi tes vignes ; ne tire pas la pointe des surgeons ni ne casse des plants au sommet de l’arbre (tant il a d’amour pour la terre !) ; ne blesse pas d’un fer émoussé les rejetons ; ne greffe pas entre les intervalles des oliviers sauvages. Car souvent d’imprudents bergers laissent tomber du feu, qui, après avoir furtivement couvé sous l’écorce grasse, saisit le cœur du bois, puis glissant jusqu’aux hautes frondaisons, fait retentir le ciel d’un énorme fracas ; puis, poursuivant sa course de rameau en rameau et de cime en cime, il règne en vainqueur, enveloppe de ses flammes le bocage tout entier et pousse vers le ciel une nuée épaisse de noire fumée, surtout si la tempête soufflant du haut du ciel s’est abattue sur les bois et si le vent augmente et propage l’incendie. Dès lors les vignes sont détruites dans leur souche, le tranchant du fer ne peut les rendre à la vie, ni les faire reverdir, telles qu’elles étaient sur ce fonds de terre : le stérile olivier sauvage survit seul avec ses feuilles amères.

Que personne, si avisé qu’il soit, ne te persuade de retourner la terre encore raidie du souffle de Borée. L’hiver alors clôt les campagnes de son gel, et ne permet pas à la marcotte que tu as plantée de pousser dans la terre sa racine congelée. La meilleure saison pour planter les vignobles, c’est lorsqu’au printemps vermeil arrive l’oiseau blanc odieux aux longues couleuvres, ou vers les premiers froids de l’automne, quand le soleil dévorant n’a pas encore atteint l’hiver avec ses chevaux, et que l’été est déjà passé.

Oui, le printemps est utile aux frondaisons des bocages, le printemps est utile aux forêts ; au printemps, les terres se gonflent et réclament les semences créatrices. Alors le Père tout-puissant, l’Éther, descend en pluies fécondes dans le giron de sa compagne joyeuse, et, mêlé à son grand corps, de son grand suc nourrit tous les germes. Alors les fourrés impénétrables retentissent d’oiseaux mélodieux, et les grands troupeaux rappellent, aux jours marqués, Vénus ; le champ nourricier enfante et, sous les souffles tièdes de Zéphyr, les guérets entrouvrent leur sein ; une tendre sève surabonde partout ; les germes osent se confier sans crainte à des soleils nouveaux, et, sans redouter ni le lever des Autans, ni la pluie que chassent du ciel les puissants Aquilons, le pampre pousse ses bourgeons et déploie toutes ses frondaisons. Non ce ne furent pas d’autres jours ― je le croirais volontiers ― qui éclairèrent le monde naissant à son origine première, ni une autre continuité de température : c’était le printemps, le printemps qui régnait sur l’immense univers, et les Eurus ménageaient leurs souffles hivernaux, quand les premiers animaux burent la lumière du jour, quand la race des hommes, race de fer, éleva sa tête au-dessus des guérets durs, et quand les bêtes furent lancées dans les forêts et les astres dans le ciel. Les tendres êtres ne pourraient supporter leur peine, si un répit aussi grand ne s’étendait entre le froid et la chaleur et si l’indulgence du ciel ne faisait bon accueil aux terres. […]

Virgile, Les Géorgiques, II, 275- 345, op. cit., pp. 123-125.

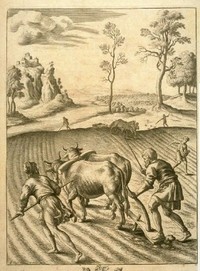

Wenceslas Hollar (1607 – 1677)

Planche pour Les Géorgiques de Virgile

35,1 x 21 cm

Achenbach Foundation for Graphic Arts

Fine Arts Museum of San Francisco

Source

Ci-dessous un extrait de la toute dernière traduction du Chant I de L’Énéide, par Dominique Buisset :

Arma uirumque cano, Troiae qui primus ab oris

Italiam, fato profugus, Lauiniaque uenit

litora, multum ille et terris iactatus et alto

ui superum saeuae memorem Iunonis ob iram ;

multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,

inferretque deos Latio, genus unde Latinum,

Albanique patres, atque altae moenia Romae.

Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,

quidue dolens, regina deum tot uoluere casus

insignem pietate uirum, tot adire labores

impulerit. Tantaene animis caelestibus irae?

Vrbs antiqua fuit, Tyrii tenuere coloni,

Karthago, Italiam contra Tiberinaque longe

ostia, diues opum studiisque asperrima belli ;

quam Iuno fertur terris magis omnibus unam

posthabita coluisse Samo; hic illius arma,

hic currus fuit; hoc regnum dea gentibus esse,

si qua fata sinant, iam tum tenditque fouetque.

Progeniem sed enim Troiano a sanguine duci

audierat, Tyrias olim quae uerteret arces ;

Les armes et l’homme − de Troie… Je les chante !... celui qui, le premier, de ces rives, là-bas,

Vint jusqu’en Italie, proscrit par le destin, jusqu’à Lavinium, prendre

Terre… Il a été malmené, celui-là, tant et plus, et sur terre et sur mer,

Par la violence des Très-Hauts, ― la cruelle Junon a la mémoire longue en sa colère !

Il a souffert aussi tant et plus à la guerre, en cherchant à fonder sa ville

et pour implanter ses dieux au Latium : d’où le peuple latin,

Et nos ancêtres d’Albe, et puis, altière en ses murailles, Rome.

Muse rappelle-moi les origines : quelle atteinte avait lésé son puissant vouloir divin,

Ou de quoi avait-elle à se plaindre, al reine des dieux, pour avoir envoyé

Rouler parmi tant de malheurs un homme à la piété insigne, et lui avoir fait affronter

Tant de maux : y a-t-il dans les âmes du ciel de si grandes colères ?

Il était une fois une cité antique (des colons tyriens l’occupaient) :

Carthage, face à l’Italie, au grand large des bouches du Tibre,

Riche en ressources, et très âpre aux arts de la guerre.

Elle, on dit qu’elle était, pour Junon, plus que toutes les terres, la seule

Où elle se plaisait, plaçant même après elle Samos : elle y avait ses armes,

Elle y avait son char. Que cet empire-là s’exerce sur le monde, si jamais les destins

Veulent bien : la déesse, dès ce temps-là, y met son soin et sa faveur.

Mais voilà qu’elle avait entendu qu’une postérité naîtrait

Du sang troyen, qui renverserait un jour la cité tyrienne !

Virgile, Énéide, Chant 1, Action Poétique, Avant-dernier numéro, 2011, page 114. Traduit, préfacé et annoté par Dominique Buisset.

![Forteresse du Spielberg [Špilberk], Moravie Spielberg_2](../../../../images/2008/10/14/spielberg_2.jpg)