Ph., G.AdC

|

Retour au répertoire du numéro d'octobre 2009

Retour à l' index des auteurs

« septembre 2009 | Accueil | novembre 2009 »

Ph., G.AdC

|

Retour au répertoire du numéro d'octobre 2009

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 22 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (2)

|

| ANTONELLA ANEDDA  Source ■ Antonella Anedda sur Terres de femmes ▼ → février, nuit → mars, nuit → mai, nuit → octobre, nuit → novembre, nuit → 13 décembre **** | Fête de sainte Lucie (décembre, nuit) → Archipel → Avant l’heure du dîner (+ notice bio-bibliographique) → Le dit de l’abandon → Frontières (extrait d’Historiae) → Per un nuovo inverno → S → 11 septembre 2001 → 10 février 2013 | Antonella Anedda, Senza nome. Sartiglia (extrait de Salva con nome) → (dans l’anthologie poétique Terres de femmes) Salva con nome → (dans la Galerie « Visages de femmes ») le portrait d' Antonella Anedda (+ deux poèmes extraits de Nomi distanti et de Notti di pace occidentale) ■ Voir aussi ▼ → les pages que le site Italian Poetry a consacrées à Antonella Anedda → (sur Poetry International Web) un dossier Antonella Anedda → (sur Niederngasse 16, janvier-mars 2006) un entretien (en italien) avec Antonella Anedda → (sur Her circle ezine) Antonella Anedda: Encounters with Silence, the Page, and the World (7 mars 2008) → (sur La dimora del tempo sospeso) de longs extraits (en italien) des différents recueils d'Antonella Anedda → (sur books.google.com) d'autres larges extraits de Notti di pace occidentale → (sur Progetto Babele) une interview (en italien) d'Antonella Anedda par Pietro Pancamo ■ Voir | écouter ▼ → (sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon) conférence autour d'Antonella Anedda, Entre racine et lame, organisée dans le cadre du Printemps des poètes 2010, animée par Angèle Paoli et Marc Porcu → (sur Lyrikline) plusieurs poèmes extraits de Residenze invernali, de Notti di pace occidentale et de Salva con nome, dits par Antonella Anedda |

Retour au répertoire du numéro d'octobre 2009

Retour à l' index des auteurs

Retour à l'index de la catégorie Péninsule (littérature et poésie italiennes)

Rédigé le 21 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (4)

Chroniques de femmes - EDITO

La Pensée de midi, n° 29, octobre 2009

ISTANBUL, VILLE MONDE

La Pensée de midi consacre son numéro de rentrée à Istanbul. Nil Deniz et Thierry Fabre, coordinateurs du dossier, tentent d'appréhender le visage multiple et complexe d'Istanbul. Loin des clichés qui en obscurcissent les traits, l'histoire, les préoccupations et les enjeux. En un mot: la vie. Istanbul, ville monde. Tel est le titre choisi pour traduire, dès la première de couverture, l'idée d'ampleur, de cosmopolitisme et de démesure de cette ville qui fut, au cours des temps, successivement Byzance, Constantinople et Istanbul.

Dégager la « Polis », « la ville par excellence », de sa gangue de clichés pour permettre aux nouveaux contours, dans leur profusion et leur confusion, d'émerger ; et aux contemporains d'Orient et d'Occident d'accéder aux nouvelles donnes qui traversent, bousculent, secouent, la Turquie, et par là-même Istanbul. Telle est l'ambition de ce nouveau dossier de La Pensée de midi.

Istanbul(s)

En ouverture, un texte d'Elif Şafak, « la romancière la plus lue de Turquie ». L'auteure de La Bâtarde d'Istanbul (Phébus, 2007) confie au lecteur le secret connu des seuls autochtones : « Istanbul n'existe pas ». Seule existe une « énorme poupée gigogne », constituée de « villes cachées au sein même de la ville ». Cette impression d'emboîtements multiples se complexifie d'effets déformants, jeux de miroir et trompe-l'oeil qui déplacent les idées reçues et déjouent les pièges imposés par le plus résistant des clichés : le clivage Orient/Occident. Pour Elif Şafak, il suffirait de penser cette binarité en terme de circulation plutôt que d'opposition pour donner à ces deux notions — davantage imaginaires que réelles — leur chance de coexister dans la complémentarité et la sérénité. Pour Elif Şafak, il ne fait aucun doute qu'Istanbul, « la plus orientale des villes d'Occident » est « une capitale européenne de culture, d'art et d'histoire ».

La romancière évoque également les quatre Istanbul(s) qui vivent en parfaite osmose dans la capitale. Il y a la ville de ceux qui sont partis, laissant derrière eux les vestiges du passé. Par opposition, il y a la ville des « nouveaux arrivants », pour la plupart des paysans venus d'Anatolie. Installés dans Istanbul depuis une cinquantaine d'années, ces habitants, attirés par le profit, sont indifférents à l'histoire de la cité. Viennent ensuite les résidents stambouliotes de longue date. La mémoire de la ville. Leur regard est celui de la nostalgie d'un passé qui n'est plus. La quatrième ville est celle des visiteurs en tout genre, qui projettent sur Istanbul leur désir de rythme trépident.

Autre secret : derrière les apparences de l'ordre masculin, c'est la féminité d'Istanbul qui domine.

Un cosmopolitisme sans fierté

À la vision optimiste d'Elif Şafak s'oppose celle de Kerem Öktem. Chercheur et directeur d'études en politique du Moyen-Orient à l'Université d'Oxford, Kerem Öktem met l'accent sur la réticence d'Istanbul « à accepter les modes de vie étrangers ». Une réticence qui s'enracine dans une peur viscérale de l'altérité. Quelle que soit l'origine de cette altérité. Sociale, ethnique, religieuse... Pour Kerem Öktem, s'il existe indéniablement un cosmopolitisme stambouliote, il n'en demeure pas moins qu'il est le résultat des efforts permanents entrepris par le ministère de la Culture pour donner d'Istanbul l'image d'un cosmopolitisme réussi. Or, les mondes qui composent le patchwork intérieur d'Istanbul, sont des entités distinctes qui s'excluent et se déchirent, jusque dans leur imaginaire culturel.

Ainsi nombreux sont les écrivains turcs d'aujourd'hui qui, à la recherche d'une « diversité ethnique et culturelle disparue », explorent leur ville et tentent de recréer la « splendeur perdue de l'époque ottomane ». Paradoxalement, le romancier Orhan Pamuk, nostalgique de ce passé disparu, s'attache à peindre dans son dernier roman, The Museum of Innocence (Faber and Faber, 2009) une Istanbul monochrome et grise. C'est l'Istanbul de la modernité des années 1970. C'est aussi celle de la grande désertion des communautés grecques et juives.

En revanche, la description que fait Ihsan Oktay Anar de la ville de Constantin, Konstantiniyye, dans Atlas des continents brumeux (Actes Sud, 2001), est sans doute plus proche de l'Istanbul d'aujourd'hui. « Une ville où la différence et la diversité sont porteuse de synergie, mais aussi d'une tension, d'une angoisse et d'une créativité en perpétuel mouvement, et où le désir de cosmopolitisme et l'expérience quotidienne coïncident rarement ».

D'autres écrivains ont cessé de se tourner vers un passé rassurant pour affronter un présent agité de tensions multiples dont le passé lui-même n'est pas exclu. Au-delà de la littérature et de la création artistique, un « imaginaire historique original » s'est établi depuis 1994. « L'âge d'or ottoman ». « Un Jardin d'Eden turc », vision d'une « société où les religions et les cultures coexistaient en parfaite harmonie, sous la domination bienveillante et incontestée des classes dirigeantes musulmanes et turques. »

Derrière ce rêve édénique c'est une autre réalité qui s'impose : celle des conflits qui divisent les quartiers et les rues de la ville. Et de la répression. Nombre d'habitants indésirables font l'objet d'expulsions.

Que conclure sur le cosmopolitisme stambouliote ? Certes, ce cosmopolitisme est indéniable. Certes Istanbul est une ville « véritablement internationale ». Elle est aussi une « ville de transit et d’immigration africaine et arabe », une ville qui abrite la plus vaste communauté kurde ; une ville ouverte à tous les modes de vie et à tous les choix sexuels ; une « ville de femmes », enfin. Mais, de ce cosmopolitisme, Istanbul ne tire aucune fierté. Derrière le cosmopolitisme d’Istanbul, ce qui persiste ce sont les conflits et les tensions d’une ville en pleine mutation qui a du mal à vivre dans le « plaisir de la différence » sa vocation multiculturelle.

Istanbul « Clic-Clac »

Dans un récit kaléidoscopique où alternent souvenirs d’enfance et présent d’adulte, Karin Karakaşli, écrivain et journaliste, évoque avec une émotion toujours très vive, la personnalité de Hrant Dink. Cet écrivain turc d’origine arménienne, fondateur du journal turco-arménien Agos, est mort en 2007, assassiné par un nationaliste turc, devant la porte du journal. La communauté arménienne a rendu hommage, lors de ses funérailles, dans le plus grand silence, au grand homme disparu dans la violence du sang versé. Karin Karakaşli, elle, s’est convaincue que son destin était d’écrire.

Stambouliote, un mythe urbain

Qu’est-ce qu’un Stambouliote ? Qu’est-ce qu’être « Istanbullu » ? Pour beaucoup d’entre nous, est stambouliote celui/celle qui vit à Istanbul. Uğur Tanyeli, architecte spécialisé dans l’architecture ottomane et turque, reprend cette définition pour en approfondir le sens.

Stricto sensu, le terme stambouliote désigne celui/celle qui est né(e) et a grandi à Istanbul. Dans l’imaginaire collectif, le terme recouvre l’idée qu’être stambouliote signifie aussi être porteur des valeurs culturelles du passé. Cette idée semble avoir fait son apparition au début du XIXe siècle. Période à laquelle le concept de stambouliote « a commencé à désigner la population urbaine supposée posséder une culture raffinée. » Or ce champ de valeurs culturelles est assez difficile à cerner. Quant à la civilisation qui en est le centre, elle est à jamais engloutie.

Aujourd’hui, avec l’entrée de la Cité dans le monde des échanges internationaux, le concept de stambouliote a évolué. « Le terme fait allusion à l’autochtone le plus proche de l’Occidental, de l’Autre ». Paradoxe important : plus la ville d’Istanbul voit croître son influence dans le pays, plus le concept de stambouliote a tendance à s’amenuiser. « Le Stambouliote apparaît comme un nouveau type d’individu en perte d’identité. » « À mesure qu’Istanbul renaît, le Stambouliote meurt ». D’où l’urgence de repenser ce concept. Ce qui ne peut se faire que si la métropole prend en compte, dans un vaste processus d’intégration et de partage culturel, les diverses communautés venues des quatre coins de la Turquie.

Istanbul, le bazar du monde

L’anthropologue Michel Peraldi, directeur du Centre Jacques-Berque à Rabat (Maroc), se penche sur la question : Istanbul est-elle une ville « globale » ? Est dite « globale » la ville qui « concentre un nombre conséquent d’instruments et d’acteurs qui exercent un pouvoir économique et politique à l’échelle mondiale ». Sur le plan sociologique est dite « globale » la ville qui rassemble autour d’elle, comme autant de satellites, les peuples « assujettis », dépendants des activités de la ville phare, dont elles assurent les relais sur le plan économique. La plus puissante des villes globales actuelles est New York, celle qui a servi de modèle aux grandes villes qui rêvent de lui ressembler.

Istanbul a-t-elle l’envergure suffisante pour être classée parmi les villes globales ? Il est incontestable qu’Istanbul ― dont la population, sans cesse en expansion est impossible à chiffrer avec précision (entre 12 et 15 millions) ― est une « mégapole ». Il est incontestable aussi que la plus grande ville de la Turquie, qui est aussi sa capitale économique, est « un point nodal de connexions entre les capitales européennes » d’une part et l’Extrême Orient, de l’autre.

Industrieuse et commerciale, Istanbul est-elle pour autant une ville « globale » ? Penche-t-elle du côté de Londres ou du côté du Caire ? Est-elle, comme d’autres, une ville autophage ? La Turquie va-t-elle se faire dévorer par Istanbul ?

De la ville « globale », Istanbul possède la capacité à rassembler les peuples voisins, dans « un espace qui va de la Kabylie à l’Oural jusqu’aux rives de la Chine en passant par toutes les poussières d’Etats issus de la fragmentation de l’Empire soviétique ». « Une centaine de nationalités sont ainsi représentées dans Istanbul ». Avec ces grands mouvements de population sont nés des multitudes de commerces parallèles, fondés sur le principe de la « chaîne relationnelle ». Le « commerce de bazar » constitue aujourd’hui le « cœur économique » d’Istanbul. Qui voit se développer dans ses périphéries tout un artisanat clandestin capable de fournir les ateliers du Sentier à Paris. Championne de la contrefaçon, Istanbul peut s’enorgueillir d’être l’égale de New York. Pour autant, Istanbul ne peut prétendre être classée parmi les villes « globales ». Contrairement à d’autres villes capables de créer « des ossatures, des architectures des réseaux de ville », de faire intervenir des acteurs mobilisés par le « capitalisme cognitif », Istanbul ne fait que capter et relancer le cycle du commerce. Sans parvenir à satelliser les villes qui dépendent des réseaux stambouliotes. Pour le moment, le capitalisme que développe Istanbul est un « capitalisme de parias ». Le capitalisme « d’une humanité souffrante ».

Istanbul : l’éternité pour mémoire

Directeur de recherche ethnolinguistique au CNRS, Altan Gökalp s’intéresse au passé religieux d’Istanbul. Un passé à la fois riche et complexe, marqué par une histoire turbulente, soumise depuis toujours à la hantise de l’invasion barbare : Perses, Arabes et Turcs d’hier ; Kurdes, Lazes et tant d’autres aujourd’hui. Des passages successifs des envahisseurs, la Polis porte les traces dont rendent compte, de manière harmonieuse, les créations des hommes. Musique et architecture empreintes des grands « mythes qui se pensent entre eux à l’insu des hommes qui les créent », selon la célèbre formule de Claude Lévi-Strauss. Ainsi en est-il du Süleymaniyé ou de la mosquée de Sultan Ahmet (dite Bleue), synthèse savante entre deux religions réputées antagonistes. Erigée à la gloire de Soliman le magnifique par Sinan, architecte arménien converti à l’islam, le Süleymaniyé témoigne de la présence du « numineux », « esprit du lieu générateur de crainte sacrée ». Mais à Istanbul, nombreux sont les lieux que le tressage de l’histoire et des religions ont chargé de symboles que « les siècles ne parviennent pas à détruire ni même à émousser ».

Cependant, derrière le rêve de syncrétisme religieux, les conflits ethniques et religieux demeurent dans le Grand Istanbul. Notamment avec la population kurde, de confession alévie.

Tout ce qui est immobile est en mouvement

Architecte de renom, Attila Yücel invite le promeneur à une visite approfondie d’Istanbul. Au-delà de l’impression première d’enchevêtrement inextricable des nouvelles constructions en tous genres ― autoroutes, nœuds de croisements à étages, tours, zones industrielles… ―, ce que découvre le voyageur, c’est l’évolution d’une ville en perpétuel mouvement. De multiples identités se côtoient, qui façonnent de nouvelles identités, elles-mêmes en perpétuel changement. Depuis le XIXe siècle, la physionomie de la Polis n’a cessé de se transformer. Au gré des fluctuations de ses habitants et des besoins d’une époque. Ce qui a vu le jour au cours du siècle précédent est abandonné ou détruit ou encore remodelé au siècle suivant. Ainsi de la Corne d’Or qui est passé « en moins de deux cents ans d’un lieu aristocratique en un lieu industriel, d’un lieu de vie traditionnel en un lieu de pauvreté et qui, par la vision hygiéniste d’un administrateur urbain, fut évacué tout à coup pour être couvert d’une bande verte indéfinissable… ». De « nouvelles identités » se succèdent le long de la Corne d’Or qui « change petit à petit de peau mais aussi de nature. » Cependant nul concepteur visionnaire ne préside à l’élaboration des réformes urbaines et la métropole « n’a toujours pas un plan directeur qui fasse l’unanimité ». De sorte que la « fragmentation, le non achevé et le mouvement » constituent la réalité première de la ville. Dont le centre, sans cesse mouvant, est devenu impossible à déterminer.

Balik-ekmek et Simit

Ces deux textes brefs, l’un écrit par le gastronome Tangör Tan, l’autre par Orhan Esen, chercheur en urbanisme et écrivain évoquent deux types de spécialités culinaires stambouliotes.

Balik-emek désigne un sandwich au poisson grillé dont l’existence, vieille de plus de cent cinquante ans, a été mise en péril par le Conseil pour la protection du patrimoine naturel. Accusés de dégrader le paysage, les vendeurs de sandwichs, délogés de leur emplacement habituel, furent contraints de s’installer dans un emplacement attribué par la mairie du Grand Istanbul et de s’accoutrer d’un pseudo costume ottoman. Il semble que ces changements soient responsables de la baisse de qualité des sandwichs au poisson qui ont perdu « leur goût d’antan ».

Le simit, galette de farine cuite au feu de bois, est une spécialité stambouliote qui fait l’unanimité dans tous les milieux. Distribués par les simitçi agréés se sont vu récemment obligés de mettre leurs véhicules ― landaus et bicyclettes, aux normes imposées par la municipalité, transformant ainsi ces vénérables figures légendaires en pitres pour touristes. Le simit, pâtisserie des pauvres, cherche à retrouver sa dignité d’antan.

Suivent deux articles qui présentent la Polis dans le projet européen. Istanbul, élue « capitale européenne 2010 » doit s’affirmer

Ville monde, élue « capitale européenne de la culture pour 2010 », Istanbul doit s’affirmer dans sa véritable dimension européenne. Ce n’est qu’à ce prix que la Polis pourra sortir des stéréotypes réducteurs d’« entité fermée sur elle-même ou isolée à l’extrême Orient du continent, voire d’un autre continent » dans lesquelles elle continue d’être consignée par le regard des Européens sur les Turcs et vice-versa. C’est ce qu’affirme le politologue Cengiz Aktar dans Cosmos-Polis.

Choisie par le comité de sélection pour sa volonté de réhabilitation des valeurs préservées de la ville ainsi que pour la redécouverte de valeurs en voie de disparition, Istanbul suscite des prises de position souvent contradictoires. Réhabiliter certains quartiers de la ville tout en préservant le tissu humain, transformer ces contradictions en source d’énergie, tel est l’important défi que la ville se doit de relever.

Au cœur du débat qui anime la relation de la Turquie avec l’Union européenne, la culture joue un rôle crucial. Source de conflits entre Turquie et Europe, la culture est vécue de part et d’autre comme un « fossé infranchissable », alimenté par le sentiment de disparités inconciliables. Istanbul apparaît généralement comme l’exception culturelle et jouit d’une aura particulière qui la met au rang de modèle d’un cosmopolitisme réussi.

Ville monde, Istanbul, image miniature de la Turquie, l’est peut-être aussi de l’Europe. Européenne, elle préfigure la Turquie de demain.

Conscient qu’une grande partie de la population résiste aux valeurs occidentales et effectue un retour vers un passé islamique, Khoran Gümüs, architecte et directeur de projets urbains pour Istanbul capitale européenne 2010, s’interroge sur la possibilité pour la Polis de voir se réaliser un projet républicain qui rassemble l’opinion publique sans exclure les particularités.

Nombreux sont les plans d’aménagement de la ville qui se sont succédés depuis les années 1930 ― sur l’instigation de Mustafa Kemal Atatürk ― jusqu’à nos jours. Depuis la réalisation des projets effectués par l’urbaniste français Henri Prost, projets qui virent se développer « les nouveaux lieux emblématiques de la République » jusqu’à la création en 1970 du Centre culturel Atatürk ― le Atatürk Kültür Merkezi ― qui visait à déplacer dans « une surface publique de l’État-nation », les manifestations culturelles jusqu’alors apanage des lieux privés (théâtres, cinémas, salles d’exposition). Après nombre de litiges qui ont failli conduire à sa destruction, le Atatürk Kültür Merkezi fait l’objet d’un plan de sauvegarde et de rénovation. D’autres espaces de la ville, réaménagés à l’époque républicaine, sont aujourd’hui soumis à de vastes projets de rénovation. Ainsi du Parc ottoman qui concentre histoire et culture mais aussi « des espaces modernes et sociaux » est promis à l’ambition d’offrir à la jeunesse un modèle sur lequel construire le futur à partir d’un passé historique glorieux.

Le but poursuivi aujourd’hui par les instances politiques et administratives d’Istanbul est d’« offrir à ce nouveau programme de culture nationale la place qu’il mérite » en évitant des bouleversements excessifs. C’est aussi une manière de circonscrire la modernisation dans la sphère privée et de freiner l’occidentalisation culturelle inhérente à l’entrée d’Istanbul sur la scène culturelle européenne.

Entre ces deux articles, un dossier photographies en noir et blanc. Réalisées entre 2003 et 2007 par Alp Sime, stambouliote né en 1970 dans la Polis, ces photos expriment la douleur humaine, le désarroi, l’attente d’un ailleurs improbable. La seule femme présentée dans ce portfolio donne l’impression de détresse, d’abandon, de résignation. Dans un espace géographique qu’il est difficile de définir comme appartenant à la Turquie. Des photos sombres, qui ne donnent pas d’Istanbul une vision idyllique.

D’autres chroniques complètent ce dossier important. Proposant des ouvertures culturelles où le cinéma et la musique ont leur place. De ce monde extrêmement complexe qu’est celui de la ville plurielle d’Istanbul, ce qui me frappe au cours de ma lecture, c’est la résistance des Stambouliotes et plus généralement de la Turquie à l’entrée en scène de ce pays dans la cartographie culturelle de l’Europe. C’est aussi l’emprise de plus en plus forte de l’islam sur les choix politico-culturels de ce pays et le recul progressif du cosmopolitisme européen.

Comme le constate Khoran Gümüz, nombreux sont ceux qui martèlent l’idée que « le peuple a perdu son identité à cause des valeurs occidentales »… Il est indéniable aussi que « le néo-ottomanisme » effectue… un retour vers un passé islamique incompatible avec les valeurs occidentales.

Angèle Paoli

D.R. Texte angèlepaoli

| Voir aussi : - (sur Terres de femmes) La Pensée de midi, n° 19/« Qui menace qui ? » ; - (sur Terres de femmes) La Pensée de midi, n° 20/« Beyrouth XXIe siècle » ; - (sur Terres de femmes) La Pensée de midi, n° 22/« Mythologies méditerranéennes » ; - (sur Terres de femmes) La Pensée de midi, n° 23/« Tanger, ville frontière » ; - (sur Terres de femmes) La Pensée de midi, n° 27/La Pensée de midi, « L'Iran, derrière le miroir » ; - (dans le Magazine de Zazieweb) Revue des revues V : La pensée de midi. Penser le monde méditerranéen, par Angèle Paoli [accès à Zazieweb désormais réservé aux inscrits]. |

Retour au répertoire de octobre 2009

Rédigé le 20 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (3)

Balises: Istanbul, La Pensée de midi

Car ce qui nous est donné par ce contact à distance n'est pas seulement image. Cette Image dont la fascination est passion égarée. Ineffaçable. Close. Qu'il serait vain de chercher dans une parole autre, laquelle d'aucune façon ne saurait éclore faute de ce lieu. Celui que les esprits positifs appellent la cause perdue. De cette échelle renversée, hors soumission, à jamais. Où le bruit ne s'éveille que par la « faute » des autres.

Celui qui partout s'écroule, vous pouvez détourner le regard, murer son coin d'ombre : il est souverainement hors d'atteinte. Hors de cette « cage de La Balue » des heures.

Fête consommée, drôle de fête, là où le sens des choses s'effondre dans leur image ; lumière neutre, où toute affirmation menace de surgir de l'œil qu'on ne voit pas, quand il n'y a plus de monde, quand il n'y a pas encore de monde...

Moment vertigineux où, avec Antonin l'envoûté et comme lui disjoint, tu te dérobes enfin au décalque du spasme qui seul limite. À cette défaite qui, de tous côtés, traine ses bruits, ses chaînes, ses foules. À l'ancienne science, enfin de face regardée, puisque rien n'est perdu de qui s'éparpille, comme ces enfants s'approchant, silencieux et arqués, à l'heure des choix...

Prière où la lumière ne varie pas, drôle de prière. Qu'on fasse de nous des hoquets du langage sans amarres. Des vecteurs non orientés. Que les rumeurs s'écartent. Qu'advienne l'heure. L'enlisée. La toujours future. La ralentie, d'où toute trahison fut bannie – car se dissimuler à elle, c'est se cacher en elle. En ce lieu où tout est « définitivement garé », en cette paresse enfin sans signes. Pour laquelle ne se déshabille que l'autre nuit. Celle qui n'accueille pas, plus inaccessible que ce château intact où toutes les issues sont gardées – car l'atteindre serait respirer le dehors, rester hors d'elle, à jamais s'oublier en elle...

Automne des éclats. (Ses atours, fêlés, sous le regard des murailles). Envie de migrations avec, dedans, l'appel, ou la pénombre... Car elle n'est pas sûre, l'autre nuit. Et nous le savons. Elle, cette mort qu'on ne trouve pas, est sans vérité, et cependant ne ment pas. Vide, lèvres vides entre deux plis. Dans la lumière verte, dans le sel que silence parfait. Ni adultes, ni achevés, pourtant. Toujours sans fausses liesses. Jamais fertiles de sources. Car si la plus longue incandescence se retirait du bout des îles, si les éraflures se faisaient plus lentes encore, s'il n'y avait vraiment plus rien à renvoyer, il resterait ce pré à saisir, clos en tous, aux trames interdites, en plein éveil. « Cela a été une fois, jamais plus » n'a plus cours ; car ce qui dans le reversement clame, nous dit que cela n'a jamais eu lieu, là, une première fois, que cela à nouveau, et indéfiniment, recommence.

Dans ce qui revient, que tu ne connais pas, que jamais ne connaîtras, mais que tu reconnais, tu t'effondres, comme il se doit ; mais ta dépouille est ce temps bien réel où la mort ne cesse d'arriver, comme si, approchant, elle rendrait lumineusement stérile la nudité et le froid des temps par lesquels, n'importe quand, elle pourrait arriver...

On se referme alors, à l'abri des parcours, tenus par la promesse du sommeil, dans la fatigue de la respiration, purement, à la dérive. Là où se fait l'échange, où l'on pourra guérir de l'ancien dédoublement, avant de s'ouvrir, à l'écart de tous rites, à l'incessant minuit. Là où glissent, pressentis, étouffés, les fleuves, ces lents condors aveugles...

Fini des silures l'intouchable. C'est sur une plage imprévue que tu tournais, muet jusqu'à la chute. Il n'est pas recueillement ton silence, Antonin, et c'est sans un regard de trop que l'on glisse dans le risque de ta solitude. Dans l'appel où la grande opaque t'attire, non pour te mettre à l'épreuve, mais afin qu'à jamais tu y joues ta chance. La nôtre. La vôtre, à l'heure où tous les cris s'entassent en elle.

« Si incroyable que cela paraisse, les Indiens Tarahumaras vivent comme s'ils étaient morts […] Ils ne voient pas la réalité et tirent des forces magiques du mépris qu'ils ont pour la civilisation. Ils viennent quelquefois dans les villes, poussés par je ne sais quelle envie de bouger, voir, disent-ils, ‘comment sont les hommes qui se sont trompés’ ».

André Rougier

D.R. Texte André Rougier

Retour au répertoire de octobre 2009

Rédigé le 19 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (1)

Balises: André Rougier, Antonin Artaud, Billet de Nestor, Momo

Ph., G.AdC

|

Retour au répertoire du numéro d'octobre 2009

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 18 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (0)

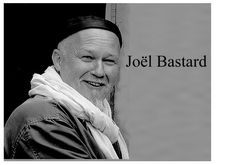

Source

|

■ Joël Bastard sur Terres de femmes ▼ → [Assis à côté, à la proue d’un navire] (extrait d’Une cuisine en Bretagne) → Une cuisine en Bretagne (lecture d’AP) → Bakofé → Casaluna → Chasseur de primes (lecture de Paul de Brancion) ■ Voir aussi ▼ → le blog de Joël Bastard |

Retour au répertoire du numéro d'octobre 2009

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 16 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (0)

Source

|

| ■ Voir aussi ▼ → (sur YouTube) Nezend Begîxanî lisant certains de ses poèmes |

Retour au répertoire d'octobre 2009

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 15 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (0)

Ph., G.AdC

|

| JAMES SACRÉ  Ph. © olivier roller Source James Sacré sur Terres de femmes → James Sacré, Le paysage est sans légende (lecture de Tristan Hordé) → Dans le format de la page (poème extrait du Paysage est sans légende) → Figure 42 (poème extrait de Figures qui bougent un peu) → Je t’aime. On n’entend rien (poème extrait d'Un paradis de poussières) → Parfois (poème extrait d'Un paradis de poussières) → James Sacré, Lorand Gaspar | Dans les yeux d’une femme bédouine qui regarde ■ Voir aussi ▼ → (sur remue.net) James Sacré/Un paradis de poussières (article de Jacques Josse) → (sur Loxias) une bio-bibliographie de James Sacré → (sur le site de Jean-Michel Maulpoix) un article de James Sacré (« Une boulange de lyrisme critique »), texte paru dans la revue Le Nouveau Recueil (éditions Champ Vallon) → (sur Terres de femmes) | rouge | (Angèle Paoli) |

Retour au répertoire du numéro d'octobre 2009

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 14 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (0)

Ph., G.AdC

TRAITÉ

SUR LA TOLÉRANCE À L'OCCASION DE LA MORT DE JEAN CALAS (1763) Chapitre Premier Histoire abrégée de la mort de Jean Calas

|

Retour au répertoire du numéro d'octobre 2009

Retour à l' index des auteurs

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

Rédigé le 13 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (1)

Le 12 octobre 1492 meurt à Borgo San Sepolcro, son village natal en Toscane, Piero della Francesca.

|

Retour au répertoire du numéro d'octobre 2009

Retour à l' index des auteurs

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

Rédigé le 12 octobre 2009 | Lien permanent | Commentaires (0)

| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |