Le 25 janvier 1958 naît à Turin Alessandro Baricco.

Philosophe et musicologue, auteur d’ouvrages de critique, Alessandro Baricco est reconnu en France pour sa fulgurante carrière d’homme de lettres. Son premier roman, Châteaux de la colère (1991), récompensé par de prestigieux prix italiens, a été couronné, en 1995, par le prix Médicis étranger. Océan mer (1993), récompensé par le prix Viareggio, Soie (1996) et Emmaüs (2009) ont été traduits dans le monde entier.

En 1994, Baricco écrit un texte pour un comédien, Eugenio Allegri, et un metteur en scène, Gabriele Vacis. Il intitule ce monologue Novecento. Un monologo, traduit en français par Françoise Brun sous le titre Novecento : pianiste.

Photocollage, G.AdC

Photocollage, G.AdC

EXTRAIT

(Orchestre au premier plan.)

« Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n’en trouverez pas d’autre: peut-être, en cherchant pendant des années, pourriez-vous retrouver un capitaine claustrophobe, un pilote aveugle, un radio qui bégaye, un docteur au nom imprononçable, tous réunis sur le même navire, et pas de cuisines. Peut-être. Mais ce qui ne vous arrivera plus jamais, ça vous pouvez en jurer, c’est d’être assis là, le cul posé sur dix centimètres de fauteuil au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d’eau, en plein milieu de l’Océan, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et, dans votre cœur, le sound de l’unique, de l’inimitable, de l’immensément grand ATLANTIC JAZZ BAND !!!!!

(Orchestre au premier plan. Le comédien présente les instrumentistes l’un après l’autre. À chaque nom succède un bref solo. )

À la clarinette, Sam "Sleepy" Washington !

Au banjo, Oscar Delaguerra !

À la trompette, Tim Tooney !

Trombone, Jil Jim "Breath" Gallup !

À la guitare, Samuel Hockins !

Et enfin, au piano… Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento.

Le plus grand.

(La musique s’interrompt brusquement. Le comédien abandonne son ton de présentateur et, tout en continuant de parler, enlève son uniforme de musicien.)

Il l’était vraiment, le plus grand. Nous, on jouait de la musique, lui, c’était autre chose. Lui, il jouait… quelque chose qui n’existait pas avant que lui ne se mette à le jouer, okay ? Quelque chose qui n’existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n’existait plus… ça n’était plus là, définitivement… Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento. La dernière fois que je l’ai vu, il était assis sur une bombe. Sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire… Il disait : « Tu n’es pas vraiment fichu, tant qu’il te reste une bonne histoire, et quelqu’un à qui la raconter. » Son histoire, à lui… c’était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue, à vrai dire, mais belle… Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m’en a fait cadeau. Parce que j’étais son meilleur ami… J’en ai fait des conneries. On me mettrait la tête en bas que rien ne sortirait de mes poches, même ma trompette, je l’ai vendue, j’ai tout vendu, quoi, mais cette histoire-là, limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l’être quand elle était jouée, au beau milieu de l’Océan, par le piano magique de Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento.

(Le comédien se dirige vers les coulisses. On entend l’orchestre qui recommence à jouer, pour le final. Quand le dernier accord s’éteint, le comédien revient sur scène.)

C’est un marin appelé Danny Boodmann qui l’avait trouvé. Il le trouva un matin, alors que tout le monde était descendu, à Boston, il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les dix jours. Il ne pleurait même pas, il restait là sans faire de bruit, les yeux ouverts, dans sa grande boite. Quelqu’un l’avait laissé dans la salle de bal des premières classes. Sur le piano. Mais il n’avait pas l’air d’un nouveau-né de première classe. C’est les émigrants qui font ça, en général. Ils accouchent à la sauvette, quelque part sur le pont, et ils laissent le gosse là. Pas qu’ils soient méchants, non. Mais c’est la misère, la misère noire […]

Bon, bref. Le vieux Boodmann le trouva là, et chercha quelque chose disant qui il était, mais il ne trouva qu’une inscription, sur le carton de la boîte, imprimée à l’encre bleue : T.D. Limoni. Il y avait même une espèce de dessin, avec un citron. Bleu lui aussi. Danny, c’était un nègre de Philadelphie, un géant d’homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit : « Hello Lemon ! ». Et quelque chose à l’intérieur de lui se déclencha, quelque chose comme la sensation qu’il était devenu père. Pendant tout le reste de sa vie, il continua à prétendre que T.D., ça voulait dire évidemment Thanks Danny […] Je l’ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle, non ? : on va l’appeler Novecento, Mille-neuf-cents. - Novecento ? - Novecento. - Mille-neuf-cents. - Mais c’est un chiffre ! - C’était un chiffre : à partir de maintenant, c’est un nom. » Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento. C’est parfait. C’est magnifique. Un sacré grand nom, Christ, vraiment, un grand nom. Il ira loin, avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento les regarda et sourit : ils en restèrent babas: ils n’auraient jamais cru qu’un môme aussi petit puisse faire autant de merde.

Alessandro Baricco, Novecento : pianiste, Mille et unes nuits, mars 1999, pp. 19-26.

Lire la suite "

25 janvier 1958 | Naissance d’Alessandro Baricco

" »

Ph., G.AdC

CIANT DA LI CIAMPANIS

Co la sera a si pièrt ta li fontanis

il me país al è colòur smarít.

Jo i soj lontàn, recuardi li so ranis,

la luna, il trist tintinulà dai gris.

A bat Rosari, pai pras al si scunís :

jo i soj muàrt al ciant da li ciampanis.

Forèst, al me dols svualà par il plan,

no ciapà pòura : jo i soj un spirt di amòur

che al so país al torna di lontàn.

LE CHANT DES CLOCHES

Lorsque le soir s’égare dans les fontaines

mon pays est de couleur égarée.

Je suis au loin, je me souviens de ses grenouilles,

de la lune, du triste tremblotement des grillons.

Rosario sonne et s’époumone par les prés :

je suis mort au son des cloches.

Étranger, à mon doux vol par la plaine,

n’aie pas peur: je suis un esprit d’amour

qui de loin s’en revient au pays.

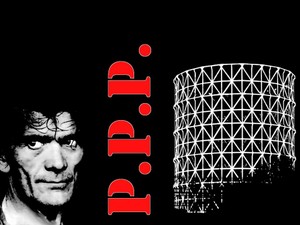

Pier Paolo Pasolini, La Nouvelle Jeunesse, Poèmes frioulans 1941-1974, Gallimard, Collection Du monde entier, 2003, page 28. Traduction de Philippe Di Meo.

|

|

Retour au répertoire du numéro de janvier 2007

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

Retour à l' index des auteurs

Ph., G.AdC

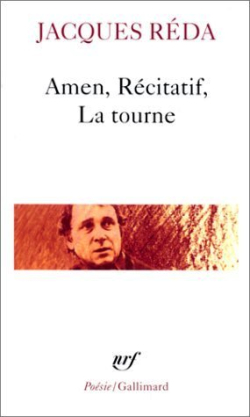

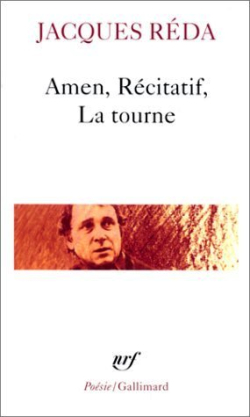

L’AURORE HÉSITE

Les arbres penchés dans le brouillard immobile

Écoutent le cri de l’oiseau sans patrie.

On passe avec effroi par le chemin de terre :

La haute plaine au-delà n’existe plus,

Les buissons et les pierres sont en exode.

Au milieu du jardin tombé en déshérence,

La source rentre sous l’argile et pas un brin

D’herbe ne bouge. Mais on parle à mots couverts

Derrière la clôture où s’attarde l’odeur

D’un feu mouillé qui rôde. Est-ce vraiment l’aurore ?

Dans le brouillard qui s’épaissit luit le tranchant

Des faux laissées sur la pelouse obscure. Cependant,

Je marche d’un bon pas sous le cri mat de l’oiseau

Et les arbres enchaînés m’accompagnent.

Jacques Réda, Lente approche du ciel in Amen, Récitatif, La Tourne, Gallimard, Collection Poésie/Gallimard, 2002, page 43.

|

Retour au répertoire du numéro de janvier 2007

Retour à l' index des auteurs

Le 24 janvier 1962 sort dans les salles parisiennes Jules et Jim, troisième long métrage de François Truffaut après Les Quatre Cents Coups (1959) et Tirez sur le pianiste (1960). Un film adapté du roman éponyme de Henri-Pierre Roché avec qui François Truffaut avait déjà esquissé les grandes lignes du scénario.

Avec, dans le rôle de Catherine, Jeanne Moreau, qui vient tout juste de fêter son anniversaire (Jeanne Moreau est née le 23 janvier 1928). Jules et Jim, un hymne à l'amour et à la vie, mais aussi « un divertissement brillant, astucieux et tendre » qui assure à Jeanne Moreau un « remarquable numéro d’artiste ».

Image, G.AdC

Depuis quelque temps, Catherine vit entourée des inséparables Jules et Jim. Deux amis qui partagent les mêmes enthousiasmes, les mêmes goûts artistiques et échangent leurs poèmes. Jules, l’Autrichien (Oskar Werner) et Jim (Henri Serre), le Français. Ensemble, ils tombent amoureux de la même femme, Catherine, une jeune femme libre, rencontrée par hasard au cours de l’une de leurs escapades. Catherine aime Jules autant que Jim mais c’est Jules qu’elle épouse. La guerre de 1914-1918 sépare les deux amis, appelés chacun dans leurs tranchées respectives. À la fin de la guerre, Jules retrouve Catherine, mais Catherine s’ennuie. Jules invite Jim à les rejoindre dans leur chalet de montagne. Jim quitte sa compagne pour venir s’installer au chalet entre Catherine et Jules. Catherine n’aime plus Jules. Et tombe amoureuse de Jim. Résigné de longue date aux incartades amoureuses de sa femme, Jules accepte de la voir tomber dans les bras de son meilleur ami. Crises violentes et ruptures-retrouvailles se succèdent dans un rythme enlevé. L’amitié de Jules et Jim, pourtant, ne faiblit pas. Au cours d’un voyage en France, Catherine et Jim trouvent la mort dans un accident de voiture qui ressemble à un suicide. Jules, inconsolable, reste seul avec la petite fille qu’il a eue de Catherine.

Ph. © Sédif Productions

Source

Propulsée au sommet de « son art et de sa grâce » par Le tourbillon de la vie, chanson fétiche du film (paroles de Cyrus Bassiak [hétéronyme de Serge Rezvani], musique de Georges Delerue) , Jeanne Moreau confirme son talent de comédienne douée d’une féminité incomparable. Immortalisée par le « léger et ensoleillé » Jules et Jim. Un grand Truffaut, qui fait d’elle la grande Jeanne Moreau.

|

Retour au répertoire du numéro de janvier 2007

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

LE TOUR DE CORSE À LA VOILE

7

Menton, mercredi 14 juillet 1909 (suite)

Lorsque nous rentrons à bord du voilier, les deux inséparables viennent tout juste d’arriver. Elles ont fait leurs emplettes à Monte-Carlo et sont ravies de leur échappée !

- « Devinez donc qui nous avons croisé dans les rues de Monte-Carlo ? »…

Elles rient et se lancent des œillades complices. Elles déambulent sur le pont, arborant une démarche chaloupée. Elles se déhanchent tout en faisant mine de tirer sur un long porte-cigarette en écaille. L’une s’enroule dans un boa de plumes qu’elle rejette sur ses épaules ; l’autre lance sa jambe très haut, tout en se cabrant, poitrine en avant, faisant valser ses jupons autour de sa taille.

- « Alors, vous ne devinez pas ? Vous donnez votre langue au chat ? »

Caroline lance un nom au hasard :

- « Yvette Guilbert », crie-t-elle.

- « Ah, tu brûles, tu brûles ! » lancent en chœur les deux mignonnes gigolettes.

Mais ce n’est pas elle. Caroline hausse les épaules :

- « ’sais pas! »

Les inséparables, déçues de ne pouvoir prolonger le jeu, disparaissent en sifflotant. Elles vont se changer dans leur cabine pour troquer petits chapeaux à épingles et talons hauts, robes de ville corsetées et froufrous, contre une tenue plus adaptée pour la soirée à bord. Je me demande bien ce qu’elles complotent, ces deux coquines ! Lorsqu’elles reviennent sur le pont, Caroline leur lance :

- « Mistinguett ! »

- « Hourra, bravo Caroline ! ».

- « Et Max Dearly, il était là lui aussi ? »

Il était peut-être là, mais elles ne l’ont pas vu.

- « Oh, dommage, je le préfère à Mistinguett, il est bien plus séduisant qu’elle ! »

- « Affaire de goût », lancent les deux filles qui s’enlacent dans une valse chaloupée puis s’éclipsent vers le Moulin Rouge de leur cabine dans un nuage virevoltant de fanfreluches.

Du voilier, nous sommes au premier rang de loges pour le feu d’artifice qui monte vers le ciel depuis la jetée. Les pétards fusent de tous les côtés à la fois. Il semble que le port entier soit embrasé. Des gerbes multicolores montent vers le ciel et retombent en une pluie étoilée qui se noie dans l’eau d’encre, semant sur son friselis argent des milliers de papillons d’or. Nous poussons des ho et des ha de ravissement tout en applaudissant à la féerie de la nuit ! Quand appareillerons-nous pour la Corse ?

SUITE, LE TOUR DE CORSE À LA VOILE, 8

RETOUR VERS L'AVANT-PROPOS de ce Journal de croisière de la Belle Époque

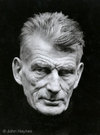

« Encore une pièce où il ne se passe rien », avait déclaré Beckett à la sortie de la Comédie-Française où il venait d’assister à une représentation de la Bérénice de Racine !

Il y a soixante-deux ans, le dimanche 4 janvier 1953 avait lieu au Théâtre Babylone, 38, boulevard Raspail à Paris, la première représentation d’En attendant Godot de Samuel Beckett (1906-1989). Une pièce écrite en 1948 et publiée en 1952. Dans une mise en scène de Roger Blin et des décors de Sergio Gerstein. Avec Pierre Latour dans le rôle d’Estragon, Roger Blin dans celui de Pozzo, Lucien Raimbourg dans celui de Vladimir et Jean Martin dans le rôle de Lucky. Une pièce qui, selon Roger Blin, « a changé l’état du théâtre ».

Source

La pièce de Beckett s’inscrit dans la continuité thématique des romans Murphy (1938), Molloy et Mallone meurt (1951). Pièce du « refus », En attendant Godot met en scène la défaite du corps, la déconstruction du langage, la crise de l’identité et de la parole. Dès la première représentation, la pièce obtint un succès considérable. Elle met en scène deux couples de clochards déjantés dont la parole s’épuise dans le bégaiement. Et laisse le spectateur sidéré devant la béance du temps.

EXTRAIT d’EN ATTENDANT GODOT

« Entrent Pozzo et Lucky. Celui-là dirige celui-ci au moyen d'une corde passée autour du cou, de sorte qu’on ne voit d'abord que Lucky suivi de la corde, assez longue pour qu’il puisse arriver au milieu du plateau avant que Pozzo débouche de la coulisse. Lucky porte une lourde valise, un siège pliant, un panier à provisions et un manteau (sur le bras) ; Pozzo un fouet.

POZZO (en coulisse). — Plus vite ! (Bruit de fouet. Pozzo paraît. Ils traversent la scène. Lucky passe devant Vladimir et Estragon et sort. Pozzo, ayant vu Vladimir et Estragon, s'arrête. La corde se tend. Pozzo tire violemment dessus.)

Arrière ! (Bruit de chute. C'est Lucky qui tombe avec tout son chargement. Vladimir et Estragon le regardent, partagés entre l’envie d’aller à son secours et la peur de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Vladimir fait un pas vers Lucky, Estragon le retient par la manche.)

VLADIMIR. — Lâche-moi !

ESTRAGON. — Reste tranquille.

POZZO. — Attention ! Il est méchant. (Estragon et Vladimir le regardent.) Avec les étrangers.

ESTRAGON (bas). — C’est lui ?

VLADIMIR. — Qui ?

ESTRAGON. — Voyons ...

VLADIMIR. — Godot ?

ESTRAGON. — Voilà.

POZZO. — Je me présente : Pozzo.

VLADIMIR. — Mais non.

ESTRAGON. — Il a dit Godot.

VLADIMIR. — Mais non.

ESTRAGON (à Pozzo). — Vous n’êtes pas monsieur Godot, monsieur ?

POZZO (d’une voix terrible). — Je suis Pozzo ! (Silence.) Ce nom ne vous dit rien ? Je vous demande si ce nom ne vous dit rien ?

Vladimir et Estragon s’interrogent du regard.

ESTRAGON (faisant semblant de chercher). — Bozzo... Bozzo...

VLADIMIR (de même). — POZZO...

POZZO. — PPPOZZO !

ESTRAGON. — Ah ! Pozzo... voyons... Pozzo...

VLADIMIR. — C'est Pozzo ou Bozzo ?

ESTRAGON. — Pozzo... non, je ne vois pas.

VLADIMIR (conciliant). — J’ai connu une famille Gozzo. La mère brodait au tambour.

Pozzo avance, menaçant.

ESTRAGON (vivement). — Nous ne sommes pas d’ici, monsieur.

POZZO (s'arrêtant). — Vous êtes bien des êtres humains cependant. (Il met ses lunettes.) À ce que je vois. (Il enlève ses lunettes.) De la même espèce que moi. (Il éclate d’un rire énorme.) De la même espèce que Pozzo ! D’origine divine !

VLADIMIR. — C’est-à-dire...

POZZO (tranchant). — Qui est Godot ?

ESTRAGON. — Godot ?

POZZO. — Vous m’avez pris pour Godot.

VLADIMIR. — Oh non, monsieur, pas un seul instant, monsieur.

POZZO. — Qui est-ce ?

VLADIMIR. — Eh bien, c'est un... c'est une connaissance.

ESTRAGON. — Mais non, voyons, on le connaît à peine.

VLADIMIR. — Évidemment... on ne le connaît pas très bien... mais tout de même...

ESTRAGON. — Pour ma part je ne le reconnaîtrais même pas.

POZZO. — Vous m’avez pris pour lui.

ESTRAGON. — C'est-à-dire... l’obscurité... la fatigue... la faiblesse... l’attente... j’avoue... j’ai cru... un instant...

VLADIMIR. — Ne l’écoutez pas, monsieur, ne l’écoutez pas !

POZZO. — L’attente ? Vous l’attendiez donc ?

VLADIMIR. — C'est-à-dire...

POZZO. — Ici ? Sur mes terres ?

VLADIMIR. — On ne pensait pas à mal.

ESTRAGON. — C’était dans une bonne intention.

POZZO. — La route est à tout le monde.

VLADIMIR. — C’est ce qu’on se disait.

POZZO. — C’est une honte, mais c’est ainsi.

ESTRAGON. — On n'y peut rien.

Samuel Beckett, En attendant Godot, Éditions de Minuit, 1952, pp. 28-31.

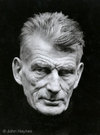

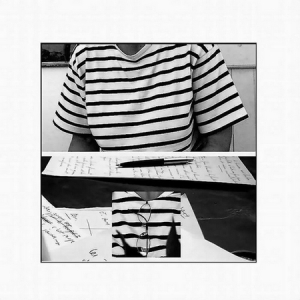

Samuel Beckett pendant une répétition d'En attendant Godot

à l'Odéon-Théâtre de France en avril 1961.

Mise en scène de Roger Blin.

Décors de Giacometti. Première le 3 mai 1961.

Source

|

SAMUEL BECKETT

Source

■ Voir aussi ▼

→ (sur Wikipedia) un bon papier sur la pièce

→ (sur culture.gouv.fr/célébrations nationales) l'article de Geneviève Latour, épouse de Pierre Latour, interprète du personnage d'Estragon à la création de la pièce : « Il faisait froid ce 23 janvier 1953 [...]. » Cet article (officiel) a été rédigé à l'occasion du cinquantième anniversaire de la première d'En attendant Godot. Comment Geneviève Latour a-t-elle pu se tromper sur la date de première représentation de la pièce ? De nombreuses sources (dont Christine Vulliard, auteure d'une étude sur la pièce, parue chez Ellipses en 1998, et le dictionnaire de référence qu'est le Dictionnaire des Œuvres littéraires de langue française de Jean-Pierre de Beaumarchais et Daniel Couty, éd. Bordas, 1994) donnent la date du 5 janvier 1953. Les Archives du spectacle, que j'ai interrogées le 23 janvier 2009, ont aussi opté pour la date du 4 janvier. C'est aussi la date qui apparaît dans le Dossier de presse En attendant Godot qu'a constitué l'IMEC (10/18, 2007, page 8) et sur la fiche du Catalogue BN-Opale Plus (quoiqu'une autre fiche de la même base donne la date du 5 janvier). Ce 4 janvier étant un dimanche, il est toutefois possible que cette date soit celle de la générale, le 5 janvier serait alors celle de la première représentation.

→ (sur le site du Centre Georges-Pompidou) un dossier pédagogique Samuel Beckett à l'occasion de l'exposition Samuel Beckett coproduite avec l'IMEC (Institut Mémoires de l'édition contemporaine) [14 mars-25 juin 2007].

|

Retour au répertoire du numéro de janvier 2007

Retour à l' index de l'éphéméride culturelle

Retour à l' index des auteurs

Ph., G.AdC Ph., G.AdC

LA PROTECTION DES PIERRES

La protection des pierres

le mouvement emprunt

au plus bas des cieux

Fragile toute autre beauté

quand bien même

la clarté des signes

serait une promesse

Mais n’est-ce pas là ce que tu désirais ?

quand nulle phrase n’est dite sinon

le sentiment qu’a puissance l’exil

encore

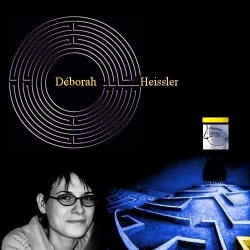

Déborah Heissler, « Distances », Près d’eux, la nuit sous la neige, Cheyne Editeur, Le Chambon-sur-Lignon, 2005, page 21. Prix de poésie de la vocation 2005 (fondation Marcel Bleustein-Blanchet).

___________________________________

Près d’eux, la nuit sous la neige est le premier livre publié par Déborah Heissler (née à Mulhouse le 5 mai 1976). Son deuxième livre, Comme un morceau de Nuit, découpé dans son étoffe, a paru chez Cheyne Editeur en octobre 2010.

Passionnée de poésie contemporaine française et romande, Déborah Heissler a soutenu en décembre 2005 une thèse de doctorat sur Philippe Jaccottet : « Psyché ou l’évidence de l’invisible dans l’œuvre de Philippe Jaccottet. Une poétique de l’impossible comme mise à l’épreuve du signe ».

Outre une nouvelle publiée en 2005 dans les Cahiers slaves (Sur l'arbre de Judée), elle a publié de nombreux articles sur Philippe Jaccottet, mais aussi sur André Gide, Julien Gracq, Julien Green, Jacques Réda et Gustave Roud.

|

Retour au répertoire du numéro de janvier 2007

Retour à l' index des auteurs

Modeste contribution à la philippique Meschonnic/Maulpoix

Ph., G.AdC

Ph., G.AdC

PoéZie du Kotidien

PoéZie du Kotidien poézie et Kotidien

quotidien quotidien dien dien tiens donc

dong din dong dindon dodu quel idiot

quel méridien le sien le mien le rien

le mien si différent de celui d’avant

le mien si différent du sien du tien

un tien vaut mieux que deux tu mourras

quelle poézie-zizie et quelle définition finifiction friction

poézie des mots poézie des çons poézie du non

et le rythme tu oublies le rythme tu ris tu mimes

tes rimes ailleurs la poézie-zizie du quotidien

fais ressurgir du finfon des jours

ce qui se cache et se camoufle de poézie

sous les strates du faire et du non-être

déniche et-chine-toi un peu au cœur des chozes

ose ose le choix des cose ZZ

échine ce que le quotidien recèle en lui de poézie-zizizizizie

puisque c’est cela qu’il faut faire tu vas en faire

poézie du rin du néant des jours du béant retour

du quotidien nien nien quel niais

benêt tout frais tout né tout émoulu

battu mangé tout cru tout vermoussu

moulu toussu roulu roussi rossé et émoussé

dodu dindon du quotidien cousu tout cuit

fait main du tien du mien du rien

poézie du quotidien

poézie de comédie

poédien de comézie vas-y

et zut

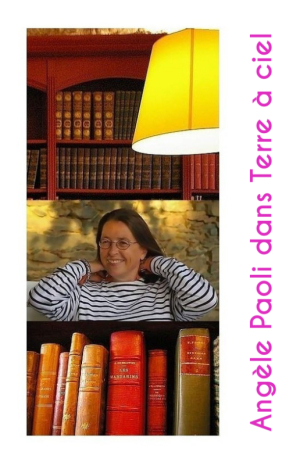

Angèle Paoli

D.R. angèlepaoli

|

Retour au répertoire de janvier 2007

Retour à l'index de la catégorie Zibal-donna

| lun. |

mar. |

mer. |

jeu. |

ven. |

sam. |

dim. |

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

| 8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

| 15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

| 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

| 29 |

30 |

|

|

|

|

|

Agenda de publication mensuel

____________________

©Tous droits réservés, textes et illustrations

____________________