Théophile Barbu ǀ Au colloque TARABUSTE avec Watson,

Tarabuste, 2025

Lecture de Jean-Paul Bota

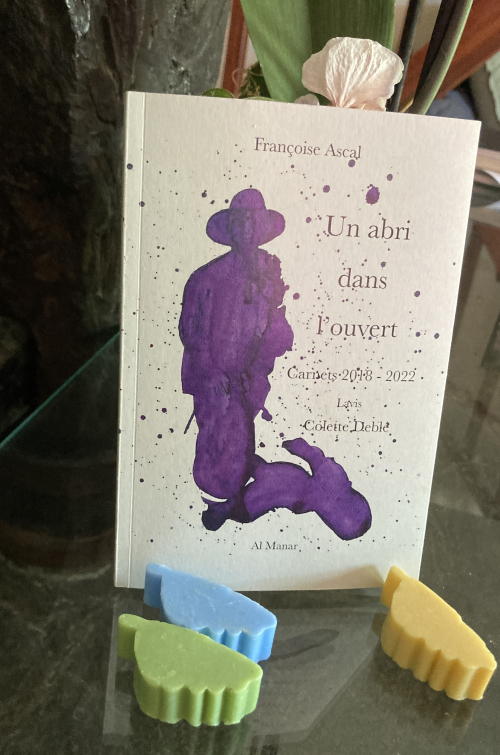

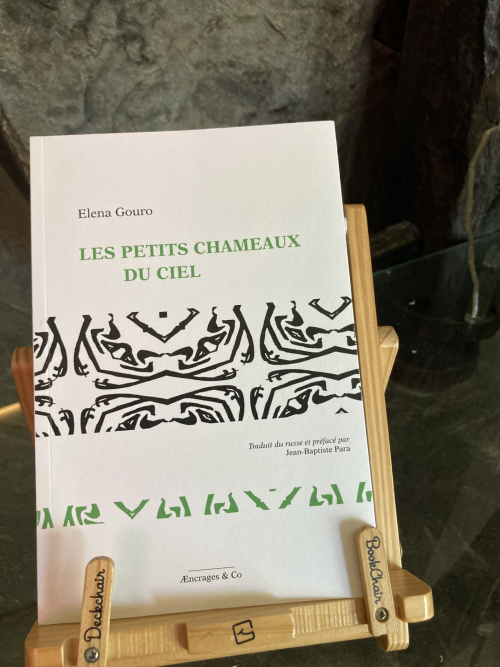

Lors du week-end des 9 et 10 mars 2018, s’est tenu à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 le colloque des « éditions Tarabuste, trente ans et plus : une fabrique de la poésie Libre », organisé par le regretté Serge Martin, poète, enseignant et chercheur et sans le tout aussi regretté Antoine Emaz, souffrant, auquel, après s’être présenté lui-même Djamel Meskache, rendra hommage : Son premier poème, c’est mon premier livre et depuis, on ne s’est jamais quittés. Au premier jour du colloque, Théophile Barbu qui se définit lui-même modestement comme un « poète très incertain », était là, « plus que matinal » et « intimidé à l’idée de rencontrer [son] éditeur entouré de ses amis et écrivains renommés ». Si au détour d’une conversation quelqu’un venait « par hasard » à vous demander, « Savez-vous quelle est la particularité de Théophile Barbu ? », alors peut-être faudrait-il répondre : « Son penchant pour traiter en poésie des sujets qui, s’il en est, à la base ne seraient pas poétiques. » Ainsi d'Abrégé de grands économistes, en 29 portraits de face et de travers, recueil qui synthétisait en 150 mots environ la vie et l’œuvre des grandes figures de la pensée économique (Anthologie Triages, 2007), d’Eau-de-Science (autrement dit, la science comme une eau-de-vie) qui prolongeait la quête des portraits d’économistes avec le Laboratoire imaginaire de l’économie (33 expériences aux confins de la théorie libérale, à réaliser chez soi). Dans ce recueil figure également Afrique couturée à la mode française (en 19 chutes de récit sur la décolonisation) où l’auteur entreprenait de faire de la Françafrique un « objet de poésie » - tout comme l’est « Au colloque TARABUSTE avec Watson » - ou encore de Partition de physique pour piano, Tarabuste, 2019, où le 2e principe de la thermodynamique, essentiel dans la découverte de la physique quantique, se fait objet de poésie, mêlé au contexte de l’avant-première guerre mondiale, dans un dialogue tendu entre physiciens allemands, français et anglais. Je l’ai dit plus haut : Théophile Barbu semble posséder un penchant pour traiter en poésie des sujets qui, s’il en est, à la base ne seraient pas poétiques. Cependant, est-il étonnant de constater que ce dialogue entre l’art et la science inspire toute sa démarche lorsqu’on sait qu’il est le fils de l’artiste et poète Louise Barbu et du scientifique Emanoïl Barbu. Mais revenons au colloque.

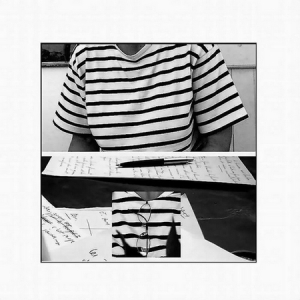

Depuis « le succès poétique obtenu sur le thème de la Françafrique », cela fait bien une dizaine d’années qu’il est dans l’impasse. Car lui, son domaine, c’est avant tout celui de la banque et des chiffres bien loin de cet univers poétique à la richesse qui l’étourdit. Fermement décidé à consigner tout ce qu’il allait entendre, il prend des notes sur son carnet si concentré, si appliqué que Djamel Meskache, au deuxième jour du colloque, se penche sur lui et lui demande s’il ne voudrait pas en faire le compte-rendu. Lui qui, d’une extrême modestie, considère sa connaissance de la poésie contemporaine comme extrêmement superficielle et qui, en plein arrêté de comptes n’a pas une minute à lui pour se poser et « bâtir une complicité avec les œuvres » se demande cependant si la proposition de Djamel est « pour autant de celles qu’un auteur peu confirmé peut refuser ». Au lendemain du colloque, il tourne en rond dans son appartement, se demande si ce crédit incroyable qui lui est proposé ne risque pas à tout moment de se convertir en « junk bonds » (obligations faillies). Impressionné par les communications plus brillantes les unes que les autres qui se succèdent pendant le colloque, il voit la synthèse qui lui est demandée comme une difficulté insurmontable. À peine les conférences terminées, il fond sur Djamel pour espérer récupérer les contributions des intervenants mais celui-ci reste évasif à ce sujet et bientôt l’auteur craint que son appréhension trop visible n’ait rendu l’éditeur méfiant. Il ne le sent plus aussi engageant. Plusieurs mails adressés peu après restent en souffrance. Sans nouvelles, il attend que l’éditeur le sollicite de nouveau. Et voilà que tout d’un coup, un message envoyé un bon mois après le colloque le terrasse complètement : on attend sa copie pour la semaine suivante en vue d’une parution imminente dans TRIAGES, la revue que Tarabuste publie chaque année spécialement pour le Marché de la Poésie. Le temps presse. Une semaine, c’est le temps dont dispose Théophile Barbu pour boucler le compte-rendu du colloque Tarabuste et il n’a même pas commencé. D’autant qu’« à cette urgence s’en ajout[e] une autre, celle de l’arrêté des comptes d’une grande banque internationale qui emploie plus de dix mille salariés sur cinq continents » et que « cet arrêté trimestriel est l’occasion d’un grand rendez-vous avec la Bourse, période de tous les dangers où chacun est mobilisé à quatre cents pour cent ». Désormais, l’auteur est à nouveau plongé dans l’embarras qui avait été le sien à la clôture du colloque. Rentrant chez lui, tremblant d’énervement, tombant sur son fils Louis et son amie Samia dont la bonne humeur contraste avec sa mine défaite, il leur explique le pourquoi de son état, lesquels lui répliquent qu’il doit se faire aider. Oui, mais par qui ? C’est mission impossible. Mais Théophile Barbu n’est pas du genre à se laisser abattre. À son étage, il n’est pas rare de voir un collègue quitter la banque avec les honneurs réservés aux victimes du maléfique burn-out. Lui, résiste. Une injonction des Grecs rapportée par Dominique Grandmont, invité d’honneur du colloque, en commençant son propos, l’aura marqué :

Va jusqu’où tu ne peux pas !

La solution ? Cédric, un collègue travaillant à l’Informatique, « aussi génial que retors », mordu de littérature avec qui avec quelques autres il a tissé des liens en vingt-cinq ans de service à la banque et qu’il était allé trouver au lendemain du colloque mais qu’il n’avait pas réussi à intéresser avec son problème de compte-rendu, « tout excité [qu’était Cédric] par son nouveau jouet : l’assistant logiciel « Watson », nec plus ultra de l’intelligence artificielle, dont il venait (…) de récupérer une version béta.

Grâce à cet outil « constamment en veille », il allait (…) enfin pouvoir partir en week-end » Il avait même proposé d’installer Watson « en loucedé » sur le poste de son collègue, lequel avait décliné mais trop tard : le téléchargement était déjà lancé. L’ « assistant virtuel » de Cédric avait, malgré lui, déjà mis en route son poste de travail, lui détaillant les validations à faire d’urgence. Une autre citation, de Dominique Grandmont cette fois, appartenant à Histoire impossible, cité par Antoine Emaz dans Vivre n’est pas assez. Pour Dominique Grandmont, trotte dans sa tête :

Personne ne peut se mettre à ma place,

Même pas moi.

Exaspéré, il tente de désactiver la machine, appelle au secours l’informatique mais Cédric avait laissé son propre assistant virtuel lui répondre. De rage, l’auteur ajoute « Tarabuste » à la liste des mots clés du logiciel. Voici la machine bientôt revenue « avec un joli résumé des activités de la maison d’édition (complété par quelques éléments d’analyse bilancielle ». Le compte-rendu du colloque paraîtra dans la revue Triages 2018. C’est même le point d’ancrage du recueil Au colloque Tarabuste avec Watson, dans la vérité des faits.

L’histoire de ce livre commence…

Si le compte-rendu du colloque est le point d’ancrage de ce livre, pour le reste, tout l’ouvrage (et notamment la première partie) est guidée par la veine qui caractérise l’entreprise téméraire de l’auteur dans l’écriture, à savoir la caricature.

Cette dimension caricaturale est déjà à l’œuvre dans les Portraits de grands économistes de face et de travers.

Elle se prolonge, dans Afrique couturée à la mode française, par le pilonnage d’un pouvoir politique attaché, après la seconde guerre mondiale, à préserver l’héritage impérial des colonies françaises.

Les portraits de physiciens antiques qui ont paru dans Partition de physique pour piano, se prêtaient aussi à la caricature, parce que la grandeur admirable des physiciens vient toujours buter sur quelque contradiction qui relance indéfiniment le passionnant exercice de la science…

Dans Au colloque Tarabuste avec Watson, ce sont les structuralistes (Saussure, Lacan, Althusser, Barthes…) dont Théophile Barbu a tenté le portrait aux limites de leurs intuitions géniales qu’il s’efforce toujours d’exposer.

Non sans, dans la première partie, amorcer la caricature du monde financier (à travers sa propre personne), caricature qui prend dans le Tome 4, une dimension assez ravageuse pour la profession.

Cette construction est permise à l’auteur car les liens entre économie et linguistique, initiés par Saussure et Walras, dominent toute la sphère marchande puisque la « valeur » de la monnaie est essentiellement une question de confiance, donc de langage, sinon de poésie…

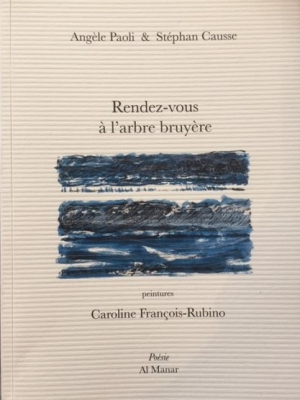

Aux premières loges du livre, on trouve naturellement Watson, L’Avaleur de mots, titre d’un projet de peinture de Louise Barbu, 2018 dont Tarabuste a édité en 2013 un merveilleux livre d’artiste intitulé « Le livre des titres » (malheureusement épuisé), à l’occasion de la rétrospective Louise Barbu que Djamel, Claudine et Tatiana ont organisée au Musée de la Vallée de la Creuse. Sans oublier pour les livres de l’artiste publiés par l’éditeur Vœux de vœux en 2017. Scientifique de formation, économiste de métier, Théophile Barbu aura donc migré sur les terres de la poésie à la suite de sa mère, campant dans les marges aux confins de la science et du poème. À travers L’Avaleur de mots, il rend ainsi hommage à son œuvre poétique. Tous les titres de chapitres, dans les quatre tomes du colloque sont d’ailleurs des titres de ses peintures. Ainsi en est-il aussi, dans le tome 1, du titre du 1er chapitre : « La Force des espaces méconnus ». Ce titre et celui du chapitre 2 résonnent avec l’actualité de notre époque où l’intelligence artificielle bouleverse bien des certitudes. Défilent sur une centaine de pages les acteurs du colloque comme si on y était.

Avaleur de mots ? Oui, car le programme commence toujours par ingurgiter quantité d’informations. C’« est un logiciel auto-apprenant qui s’enrichit des indications qu’on lui donne et adapte peu à peu ses réponses aux requêtes et correctifs qu’on lui fait. » Ainsi, en 2011, avec Watson, IBM remporte « Jeopardy ». Tout commence par un dîner des chercheurs d’IBM à Yorktown Heights en 2006. Dans la salle du restaurant, les convives sont captivés par le jeu télévisé. Pourquoi ne pas s’appuyer sur le jeu pour se lancer un nouveau défi ? Dix ans auparavant, IBM avait marqué les esprits en battant le champion du monde d’échecs Garry Kasparov avec son ordinateur Deep blue. En passant à Jeopardy, les chercheurs veulent aller plus loin et montrer leurs progrès dans la compréhension du langage naturel et l’analyse sémantique. Avec « Jeopardy », la difficulté est plus grande qu’aux échecs car il faut entrer dans les subtilités du langage. À partir de 2009, IBM baptise son projet « Watson », du nom du dirigeant de l’entreprise de 1914 à 1956. Quand pour Deep Blue, il avait mis au point un programme tournant sur un seul calculateur spécialisé, pour Jeopardy, il conçoit un ordinateur à partir de 90 serveurs fonctionnant sous Linux. L’ensemble a ingurgité 15.000 gigaoctets d’informations : encyclopédies, romans, dictionnaires, blogs… soit l’équivalent de 1 million de livres. Pendant des semaines, Watson est entraîné, trébuche sur des énigmes compliquées ou s’égare à cause de subtilités de langage. Mais il apprend de ses erreurs et améliore ses algorithmes d’analyse contextuelle. Dès la fin de 2011, après que Watson a remporté Jeopardy, les médecins spécialistes du cancer de plusieurs hôpitaux ont été les premiers à recevoir son aide. Watson a également étendu ses compétences aux services financiers. Puis il est passé à l’industrie et se déploie désormais dans tous les secteurs d’activités. Si Watson a généré des millions de dollars pour IBM, la machine a encore besoin d’aide : on doit collecter et préparer les données pour elle. L’intelligence de Watson s’affine bel et bien par la lecture de la plus grande quantité possible de textes. Enfin, « L’Avaleur de mots » est celui qui tente de dire « la valeur des mots », suivant les liens évoqués entre linguistique et économie chez Saussure.

La science dont Théophile Barbu a cherché, malgré toutes les difficultés qu’elle recèle, à faire un « objet de poésie » dans Au colloque Tarabuste avec Watson, est la linguistique. Plus particulièrement la linguistique structurale. N’étant pas plus linguiste que physicien…, il a cherché, par le moyen de la poésie, à composer une introduction ludique à la linguistique structurale puisque les principes de celles-ci, à l’œuvre dans l’intelligence artificielle (deep learning) bouleversent actuellement notre existence.

C’est le sens des 10 requêtes faites à Watson, qui constituent la seconde partie de ce tome 1. Un tome 1 consacré au fondateur de la linguistique structurale, Ferdinand de Saussure. Les trois tomes suivants du Colloque avec Watson, ont pour figures historiques des penseurs que l’on a couramment associés au structuralisme, Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, Foucault et Barthes, bien que ceux-ci (à part Lévi-Strauss) ont fini par se démarquer fortement du premier structuralisme.

La poésie de Dominique Grandmont fait écho, pour des raisons autobiographiques mais pas seulement, à la crise du référent en linguistique, et à l’effacement du sujet qui a été un des grands thèmes du structuralisme. On en retrouve la marque dans des recueils tels que Le fils en trop, Cri sans voix, ou encore Nom brisé. Ainsi, par la poésie si profonde de Grandmont, le colloque de Tarabuste a offert à l’auteur une merveilleuse introduction à la linguistique comme objet de poésie. Bien entendu, ce cheminement s’est fait inconsciemment et c’est avec le recul du temps, et encore aujourd’hui que l’auteur prend conscience de sa propre démarche…

Dans la première requête à Watson, intitulé « le valet n’est pas mélancolique », Théophile Barbu a essayé d’évoquer de la façon la plus ludique possible la question fondamentale, en linguistique, de « l’arbitraire du signe ». Puis, dans la seconde requête intitulée « Des corps sans sujet », il a tenté d’exprimer l’idée que les mots n’ont pas d’autres assises, d’autres référents que d’autres mots qui leur tiennent lieux de compagnons de route. Sans qu’on soit toujours conscient de ces liens plus ou moins secrets.

La troisième requête, sous le titre de « Refoulement de l’emmental » explique comment, selon Saussure, se constitue la naissance des mots par agrégation d’un signe et d’un sens.

Autre exemple, dans la cinquième requête « Incantation en roue libre », l’auteur s’est amusé à rappeler combien Saussure avait voulu s’inspirer de la démarche remarquablement « scientifique » de l’économiste Léon Walras, fondateur de la théorie néo-libérale. Avec, pour paradoxe, la création par Saussure d’une approche scientifique toute nouvelle qui relativise complètement le caractère scientifique de la science économique dans son ensemble !

Ainsi le sérieux d’une science (qu’il s’agisse de l’économie, de la physique, de la linguistique) se trouve toujours relativisé, à un moment de son histoire, par l’imaginaire, notamment l’imaginaire poétique et artistique. L’auteur rappelle dans Partition de physique pour piano que Max Planck était un virtuose au piano, et Einstein un brillant violoniste… et qu’ils jouaient ensemble !

Il y a donc, dans tout cela, quelque chose de l’ambiance familiale qui régnait à la maison, quelque chose de la fantaisie d’une mère artiste et d’un père scientifique et très épris de raison. Quelques titres de peintures de Louise Barbu (dont l’œuvre est d’une immense exigence technique) évoque cette dualité : « Rigueur sans rigueur » ou encore « Rigueur en liberté ».

Dualité et surtout tentative infatigable de conciliation des contraires, qui anime toute son entreprise également.

On ne remerciera jamais assez les trois protagonistes – car lorsqu’on dit l’ « éditeur », c’est d’eux trois dont on parle –, Claudine, Tatiana et Djamel qui, comme l’avait écrit Serge Martin, habitent la maison Tarabuste à Saint-Benoît-du-Sault et lui donnent sa vie, construisent depuis plus de trois décennies un faire société inédit – car le colloque organisé à l’occasion des trente ans des Éditions Tarabuste n’a pas été celui d’un bilan mais bien plutôt d’une « société en mouvement », entendre par là, un « faire société » en mouvement. – avec au moins 90 auteurs et une trentaine d’artistes (plus vraisemblablement trois centaines d’auteurs si l’on compte ceux qu’ils publient en revue et puis les libraires, bibliothécaires et lecteurs) et sans qui rien de tout cela n’aurait eu lieu. On ne remerciera jamais assez Théophile Barbu, Cédric son collègue et Watson mais aussi Louis et Samia qui ont eu la bonne idée de suggérer à l’auteur qu’il devait se faire aider, sans quoi ce livre n’aurait jamais existé.

Pour le reste affiche Watson :

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CONNAÎT SON SUJET.

LE SUJET, C’EST LA POÉSIE. ET WATSON

EST LE POÈME.

Jean-Paul Bota, juin-juillet 25

"Faire la synthèse du colloque Tarabuste ? La proposition que m’avait faite Djamel était-elle pour autant de celles qu’un auteur peu confirmé peut refuser ? Au lendemain du colloque, je tournais en rond dans mon appartement, cherchant, désemparé, une solution à cette situation délicate. Une solution « bancable », pour emprunter un mot au jargon de la finance, terme anglo-saxon qui signifie « crédible ». Ce crédit incroyable qui m’était accordé et qui risquait de se convertir à tout moment en « junkbonds » (obligations faillies)… En vingt-cinq ans de service à la banque, j’ai tissé des liens avec plusieurs collègues mordus de littérature. Au lendemain du colloque, j’étais allé trouver l’un d’entre eux, Cédric, à l’Informatique, un type aussi génial que retors. Mais je n’avais pas réussi à l’intéresser à mon problème de compte-rendu, tout excité qu’il était par son nouveau jouet : l’assistant logiciel « Watson », nec plus ultra de l’intelligence artificielle, dont il venait, je ne sais comment, de récupérer une version béta. Grâce à cet outil « constamment en veille », il allait, se réjouissait-il, enfin pouvoir partir en week-end. Fini les astreintes ! Il m’avait même proposé d’installer Watson « en loucedé » sur mon poste. J’avais décliné, mais c’était trop tard, le téléchargement était déjà lancé…" Théophile Barbu