28 mai 2005

Cette paix particulière...

« Ti descrivo quello speciale tipo di pace che si trova quando ancora dura la tempesta. Io stessa non l’avrei mai creduto, come forse anche tu non lo crederai. Eppure, una sera, raggiunsi il punto morto delle cose, il momento d’inerzia nel giro della ruota. Cosa aggiungere d’altro ? Un’asse si è spezzata nella mia costruzione, ma questa è una storia privata. Ora tu mi guardi, e vedi il moi sorriso più pulito, la mia mano poggia sulla tua, pacatamente. »

« Je te décris cette paix particulière qu’on trouve quand la tempête dure encore. Moi-même je ne l’aurais jamais cru, comme toi peut-être aussi tu ne le croiras pas. Pourtant, un soir, j’atteignis le point mort des choses, le moment d’inertie dans le mouvement de la roue. Qu’ajouter d’autre ? Une planche s’est brisée dans ma construction, mais c’est là une histoire privée. Maintenant tu me regardes, et tu vois mon sourire plus net, ma main appuie sur la tienne, paisiblement. »

Maria Venezia, Vocalità, Éditions Unes, 1986, pp. 30-31. Traduit de l’italien par l’auteur.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 28 mai 2005 à 14:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

27 mai 2005

C’était, je me rappelle…

Carte de Serge Lutens

Source

« Je compte les mois par les fleurs qu’ils font éclore…ou par la durée d’un amour : c’était, je me rappelle, la saison des iris noirs du midi, tristes fleurs d’un printemps sans adolescence… ou bien la saison des orchidées bleues, des crocus, des pois de senteur et des gardénias arrivés de Londres… puis celle des pivoines, le jeune été semblant s’être déjà lassé de produire des fleurs subtiles ! et, après, les clématites, et les roses de plein air - comme nées d’un parfum de femmes qui passent - les violettes, les premières violettes de l’automne.

Comme il est lassant d’avoir des ennemis et pas d’adversaires !...

Est-ce vraiment à toi que je parle ? Je ne sais, mais quelqu’un que j’aime m’écoute. »

Natalie Clifford Barney, Éparpillements, Collection les Octaviennes, Édition Geneviève Pastre, 1999, p. 25.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 27 mai 2005 à 14:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

26 mai 2005

26 mai 1648/Mort de Vincent Voiture

Mort à Paris le 26 mai 1648, Vincent Voiture, le « bel esprit » est né à Amiens le 23 février 1598. Fils d’un riche marchand de vin en gros, ce dont il fut souvent raillé, Vincent Voiture possède un réel talent de mondain. Doué pour les intrigues amoureuses, il se met au service des jeunes galants de la Cour à qui il prête son entregent et sa verve.

Très apprécié à L’Hôtel de Rambouillet où il avait été présenté en 1626, il occupe également la charge de « gentilhomme ordinaire » de Monsieur, frère du roi (Gaston d’Orléans), en même temps qu’il accède aux fonctions honorifiques de Maître d’hôtel de Louis XIV. La fréquentation des grands l’entraîne dans de nombreux voyages à travers la France et l’Europe. Pourtant, cet homme de brio, écrivain et poète, ne se préoccupe nullement de faire publier ses œuvres qu’il tient pour un prolongement de la vie mondaine. Outre les ballades, stances et rondeaux, Voiture affectionne les lettres de style « galant » dans lesquelles il excelle. Lettres qui assurent à Voiture un immense succès dans l’art de la « Préciosité ».

Texte©angèlepaoli

Portrait de Vincent Voiture

Huile sur toile,

XVIIe siècle

64 cm x 52 cm

Musée national du château de Versailles

Source : Base Joconde.

Stances écrites de la main gauche

Sur un feuillet des mêmes tablettes, qui regardait un miroir mis devant l’ouverture

« Quand je me plaindrais nuit et jour

De la cruauté de mes peines,

Et quand du pur sang de mes veines

Je vous écrirais mon amour,

Si vous ne voyez à l’instant

Le bel objet qui l’a fait naître,

Vous ne le pourrez reconnaître,

Ni croire que je souffre tant.

En vos yeux, mieux qu’en mes écrits,

Vous verrez l’ardeur de mon âme,

Et les rayons de cette flamme

Dont pour vous je me trouve épris.

Vos beautés vous le feront voir

Bien mieux que je ne le puis dire ;

Et vous ne sauriez bien lire

Que dans la glace d’un miroir. »

Vincent Voiture, Poésies, éditions Henri Lafay, Société des Textes Français Modernes, 1971, in Anthologie de la poésie française du XVIIe siècle, Gallimard, Collection Poésie, page 252.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 26 mai 2005 à 15:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Je me disais aussi…

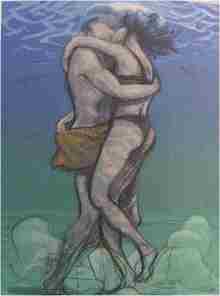

Aquatinte numérique originale, G.AdC

« Je me disais aussi : vivre est autre chose

que cet oubli du temps qui passe et des ravages

de l’amour, et de l’usure – ce que nous faisons

du matin à la nuit : fendre la mer,

fendre le ciel, la terre, tour à tour oiseau,

poisson, taupe, enfin : jouant à brasser l’air,

l’eau, les fruits, la poussière ; agissant comme,

brûlant pour, marchant vers, récoltant

quoi ? le ver dans la pomme, le vent dans les blés

puisque tout retombe toujours, puisque tout

recommence et rien n’est jamais pareil

à ce qui fut, ni pire ni meilleur

qui ne cesse de répéter : vivre est autre chose. »

Guy Goffette, Un peu d’or dans la boue, La Vie promise [1991], Gallimard, Collection Poésie, 2000, page 181.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 26 mai 2005 à 14:30 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

21 mai 2005

21 mai 1973/Mort de Carlo Emilio Gadda

Carlo Emilio Gadda

Source

Lorsque Carlo Emilo Gadda (né à Milan en 1893) meurt à Rome le 21 mai 1973, il y a beau temps que l’ingénieur-écrivain a choisi de se retirer dans la solitude et de se tenir à l’écart des mondanités de la vie littéraire romaine. Pour lesquelles il n’éprouve que mépris et hostilité. En dépit de ce choix qui correspond à son désir, les ultimes années de la vie de Gadda sont assombries par des blessures mal cicatrisées qui tiennent en éveil angoisses et amertumes rageuses.

De formation scientifique, Carlo Emilio Gadda, ingénieur en électronique commence sa carrière d’écrivain en rédigeant des articles à caractère technique pour le journal milanais L’Ambrosiano. Mais sa situation financière souvent critique le tient dans un perpétuel désespoir. Pourtant Gadda s’est déjà imposé comme écrivain, notamment avec des romans comme La madonna dei filosofi (1931), Il castello di Udine (1934) ou encore L’Adalgisa (Disegni milanesi) (1944). Mais il lui faudra attendre la publication par Livio Garzanti de Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957) pour voir l’ensemble de son œuvre publié à nouveau et bénéficier d’une large audience. En 1963, la publication de son roman La cognizione del dolore (La Connaissance de la douleur) lui vaut le Prix International de Littérature.

Par leur structure labyrinthique mais aussi par les modalités d'écriture (d'une inventivité féconde et tourmentée), les romans de Carlo Emilio Gadda s’apparentent à l’œuvre de Joyce. Véritable laboratoire de langue, y sont présentes toutes les ressources du langage (dialectes, styles, genres, etc.), rendant compte d'une réalité fragmentée et polymorphe.

Texte©angèlepaoli

Rédigé le 21 mai 2005 à 20:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

11 mai 2005

Mina Loy/L'amour est des corps

« Il n’y a pas d’amour seul

l’amour est un alliage

l’amour n’est pas du corps

l’amour est des corps

L’amour est un chant

des corps qui reposent

dans le rythme musical

avec le duo cosmique

L’amour est du point du jour le diamant

non de pierre

mais de facettes brillantes

qui éveillent les extases »

Mina Loy, La Rose métisse , L’Atelier des Brisants, 2005, page 133.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 11 mai 2005 à 20:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

10 mai 2005

Andrée Chedid/L’Œil

« D’où nous vient cet Œil

Qui capte les géographies

Entrelace océans et pierres

Amasse ombres et soleils

Brasse creux et crêtes

Qui nous accorde cette prunelle

Qui embrasse terres et visages

Qui survole ou s’attarde

Qui est source du regard

Qui nous octroie cette vue

Qui trace amour ou dédain

Désir comme épouvante

D’où émerge cet Œil

Qui nous offre l’univers

Où converge l’autre regard

Qui se détourne du monde ? »

Andrée Chedid, « L’Œil », Rythmes, Gallimard, 2003, pp. 98-99.

Voir aussi (dans le même recueil) : La source des mots.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 10 mai 2005 à 15:44 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack

08 mai 2005

Erotic Sextin

Dessin de Xavier Gorce

Ph. angèlepaoli

La Chapelle Sextine. Que voilà un ouvrage oulipien réjouissant !

Avec illustrations taillées dans le vif des décors, à même la chair des personnages ! Un petit livre d’images à ne pas laisser choir entre toutes les mains ! Oulipien, oui, car fondé sur la complexe combinatoire des couples. Qui se font se défont pour copuler. "Ainsi font, font, font..." Un ouvrage érotique alors ? Oui, terriblement ! Mais répétitif ? Ennuyeux ? Pas du tout. Réjouissant au contraire. Empli d’humour et de plaisir. Un exercice de style, à la fois léger et vertigineux. Sur l’art de la répétition et de la variation.

Treize femmes, treize hommes. Ils sont 26 en tout. Mais les multiples combinaisons aboutissent à 156 échanges. La plupart des partenaires reviennent six fois. Anna, Galata, Katia. Ou Dennis, Johann, Laurent. Chaque fois avec un partenaire différent. Certains, plus désavantagés, ne se livrent que quatre fois. Pauvre Ben, pauvre Irma ! Il faut bien qu’il y ait une inégalité quelque part dans cette machine à combiner les couples.

Ils font l’amour. Parfois avec brio. Parfois la tête ailleurs, en pensant à autre chose. Peu de sentiments, pas d’effusion. De l’improvisation, de la hâte, de l’inconfort. L’ascenseur, la baignoire, la voiture, le parking, la tente, la douche, le train... sans oublier la table de cuisine façon Jessica Lange dans Le facteur sonne toujours deux fois. Et des décalages qui émaillent le texte et font sourire. Et rire, même. Car La Chapelle Sextine est un livre drôle.

Les textes sont brefs, très condensés. Six lignes, dix lignes. Rarement au-delà. Le temps que durent la rencontre, les échanges, le partenariat. Les orgasmes. La roue tourne. Ça valse. Premiers en piste, Anna et Ben. Derniers à fermer le bal, Philippe et Anna. On remarque déjà l’alternance horizontale rigoureuse : une fille, un garçon. Un garçon, une fille. Alternance que chaque texte respecte d’un bout à l’autre du livret. Le chiasme est bouclé.

Comment ça fonctionne ? Toujours en duetto. Mais la valse se fait en trois temps. 25/25/27. Le premier changement s’effectue avec Yolande et Zach/ Zach et Anna. Le second avec Mina et Terence/ Terence et Anna. Anna qui occupe les points stratégiques du livre : début, milieu et fin.

À la fin de chaque sextine érotique, un aparté en italiques. En décalage avec le texte principal. Comme dans la sextine des troubadours, il faut faire vibrer la dernière corde. En la mettant en contact avec ce qui précède. Il faut aussi lire le livre d’un seul tenant, sans s’arrêter pour ne pas perdre le tempo. Et faire résonner le jeu des variantes et des répétitions.

Un ouvrage jubilatoire que cette Chapelle Sextine. Avec schémas cabalistiques à la Michel-Ange pour clore le tout. Qui ne tient qu’en quatre-vingt six pages ! Un record !

Hervé Le Tellier, La Chapelle Sextine, Estuaire. Collection Carnets littéraires, 2005. Dessins de Xavier Gorce.

Texte©angèlepaoli

Voir aussi :

- la bio-bibliographie d'Hervé Le Tellier sur fatrazie.com

- le site officiel de l'OuLiPo

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 08 mai 2005 à 09:40 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack

22 avril 2005

Guy Goffette/Jalousie

« Il lui arrive de plus en plus souvent la nuit

de descendre dans la cuisine

où fument en silence sous la lune

les statues que le jour relègue parmi les meubles

les habits, sous l’amas des choses

rapportées du dehors et vouées à l’oubli.

Il n’allume pas mais s’assied dans sa lumière

comme un habitué au milieu des filles

et leur parle d’une voix triste et douce

de sa femme qui se donne là-haut, dans sa propre

chambre

à de grands cavaliers invisibles et muets

- Et c’est moi qui garde leurs chevaux, dit-il

en montrant l’épais crin d’or enroulé

à son annulaire. »

Guy Goffette, « Jalousie », Les Portes de la mer, in Éloge pour une cuisine de province, Champ Vallon, 1988 ; Gallimard, Collection « Poésie », 2000, page 87.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 22 avril 2005 à 13:57 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

19 avril 2005

Marina Tsvétaiëva/Amazones

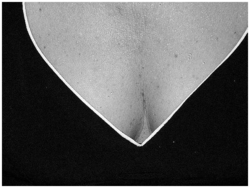

« Seins de femmes ! Souffle figé de l’âme

Essence de femmes ! Vague toujours prise

Au dépourvu et qui toujours prend

Au dépourvu - Dieu voit tout !

Lice pour les jeux du délice ou de la joie,

Méprisables et méprisants - Seins de femmes ! -

Armures qui cèdent ! - Je pense à elles…

L’unique sein, - à nos amies !… »

5 décembre 1921

Marina Tsvétaiëva, « Amazones », L’Offense lyrique et autres poèmes,

Éditions Farrago/Éditions Léo Scheer, 2004, page 196.

Voir aussi Tsvétaïeva/Pasternak/Rilke : J’ai soif de toutes les routes

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 19 avril 2005 à 02:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

15 avril 2005

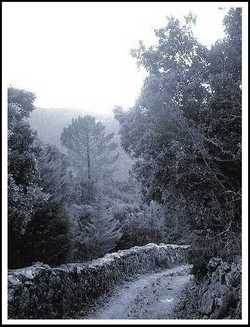

Silvia Baron Supervielle/Le marcheur séparé

« L’endroit de la mémoire est loin. Certains ne connaissent pas cet endroit et, même s’ils le connaissaient, ils ne sauraient pas s’y rendre. Le chemin qui y mène n’est pas signalé dans les livres. Peut-être même ignorent-ils que la mémoire existe. Venir au monde, pour eux, est un mouvement de disparaître. Ils vont revêtus d’une forme sans forme, d’un regard sans yeux. Ils n’ont pas de repère dans l’immensité où ils sont venus. Ils ne savent pas ce que vivre veut dire. Entre eux et la lumière, une maison, la distance est si longue qu’ils ne peuvent pas la franchir. Entre eux et la parole, la solitude s’interpose. Entre eux et eux-mêmes, l’écart est insurmontable. Entre eux et le jour, il y a la nuit. Ils se tendent vers la nuit. Les jours ne témoignent que de la progression en direction de l’incendie du soir.

Plus que manger ou dormir, le marcheur marche pour échapper à une seconde disparition. Il s’évade : la nuit est dégagement. Il ne s’arrête pas une seule fois, sous aucun prétexte, une pause pouvant le faire reculer et se volatiliser. Il a un objectif : atteindre cette obscurité rayonnante, où le repos n’est plus un danger. Il est étonné d’avoir un nom. Entre lui et ce nom: un bizarre espace vide. Si quelqu’un l’appelle, il l’entend résonner. D’un coup le timbre de sa voix l’habille.

Lorsque nul ne le voit, en cachette, il se remet à le lire et à l’écrire comme s’il était celui de quelqu’un d’autre. Tous les noms sont des noms d’emprunt et viennent d’ailleurs, de n’importe quel voyageur qui se hâte en direction de la nuit. Ni sa forme, ni son ombre, ni son nom ne seront jamais lui: le marcheur séparé ne connaît que la lancée régulière de ses jambes. »

Silvia Baron Supervielle, Le Pays de l’écriture, Cahier IV,

Éditions du Seuil, 2002, pp. 175-176.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 15 avril 2005 à 17:42 | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack

14 avril 2005

Claude Louis-Combet/Noyau Central

« Lorsque les mots parviennent à leur sommet

Ils ont déjà brûlé

Le texte s’écrit

Dans les ponces et les basaltes

Je ne sais rien de ce que je suis

Je ne connais que les scories

Où va le doigt sur le chemin des signes

Obstiné à la phrase

Puisatier du verbe

Je n’ai de lien qu’avec l’opaque

Consumée- c’est toi qui portes le feu »

Claude Louis-Combet, Le Petit Œuvre poétique, José Corti, 1998, p. 75.

Voir aussi :

- Celle par qui la ténèbre arrive.

- Hiérophanie du sexe de la femme.

- Isula, insula.

- Mala Lucina.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 14 avril 2005 à 12:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

08 avril 2005

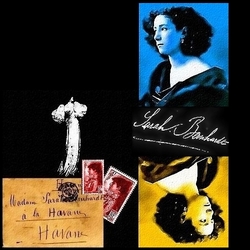

La galerie de Guidu

Blogueurs, blogueuses et passant(e)s, vous êtes tou(te)s invité(e)s à une libre rêverie-promenade dans les couloirs et labyrinthes de la galerie du photographe et architecte Guidu Antonietti di Cinarca. Guidu et moi-même vous y accueillerons avec le plus grand plaisir.

L'exposition « Visages de femmes (Littérature/musique) », ouverte 24 heures sur 24, en est à son soixante-et-unième portrait. Comme vous le savez, une des particularités de cette exposition est d'évoluer au fil des heures sans qu'une date de fermeture soit envisagée.

• Lou Andreas-Salomé

• Antonella Anedda

• Joséphine Baker

• Barbara

• Simone de Beauvoir

• Sarah Bernhardt

• Juliette Binoche

• Claudine Bohi

• Jeanne Bresciani

• Barbara Carlotti

• Catherine de Médicis

• Andrée Chedid

• Christine de Pisan

• Hélène Cixous

• Natalie Clifford Barney

• Camille Claudel

• Colette

• Paule Constant

• Alexandra David-Néel

• Isadora Duncan

• Marguerite Duras

• Rinalda (Renée) Falconetti

• Marie Ferranti

• Kathleen Ferrier

• Anne F. Garréta

• Sylvie Germain

• Juliette Gréco

• Françoise Hardy

• Vénus Khoury-Ghata

• Julia Kristeva

• Louise Labé

• Marie Laurencin

• Linda Lê

• Vivien Leigh

• Tamara de Lempicka

• Mina Loy

• Anna Magnani

• Silvana Mangano

• Katherine Mansfield

• Dacia Maraini

• Marguerite de Navarre

• Marguerite de Valois

• Anaïs Nin

• Vera Pavlova

• Florence Pazzottu

• Edith Piaf

• Sylvia Plath

• Catherine Pozzi

• Nathalie Rheims

• Jacqueline Risset

• Françoise Sagan

• Amina Saïd

• Sappho

• Nathalie Sarraute

• Marie-Ange Sebasti

• Marquise de Sévigné

• Delphine Seyrig

• Susan Sontag

• Gaspara Stampa

• Brina Svit

• Anna Toscano

• Marina Tsvétaïeva

• Zoé Valdés

• Renée Vivien

• Virginia Woolf

• Marguerite Yourcenar

Bonne visite

Angèle et Guidu

Voir aussi la galerie « Portraits de femmes » de Guidu.

Rédigé le 08 avril 2005 à 13:34 | Lien permanent | Commentaires (9) | TrackBack

31 mars 2005

Bernard Noël/L’Encre et l’Eau

« La lumière fait pousser des formes

un corps dans le papier

et pourtant rien

cette énigme va et vient

au bout des yeux

le temps n’est pas égal partout

ni sur toutes les peaux

celles que lave l’encre

retiennent une vie sans vie

l’attente close sur elle-même

une illusion lestée de réalité

ainsi sont faites les images

leur avenir est en nous

leur passé porte pourtant

le présent de leur apparition

le sens et l’instant mêlés

puis emballés dans une peau

voilà le secret des visages

l’âme y vient plus tard

comme une sueur de la mémoire

chaque nom est la prothèse

d’un espoir contre la déception

quelqu’un est là sans être là

il faut s’émouvoir du mystère

l’ombre s’y fait blanche

d’ailleurs les gestes les postures

plombent la ligne du temps

leur perpétuelle répétition

dédouble le passé au présent

l’un sur l’autre devenus transparents »

Bernard Noël, Les Yeux dans la couleur, P.O.L, 2004, page 143.

Sur le site du CipM (Centre international de poésie de Marseille), on peut entendre Bernard Noël disant à haute voix un extrait de La Maladie de la chair : cette lecture a été effectuée le 18 novembre 1995. La Maladie de la chair, lue ici, est la version primitive de La Maladie de la chair, texte publié dans la collection Petite Bibliothèque des éditions Ombres en 1995. Cf. Note de lecture dans la revue Prétexte [format RealPlayer]

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 31 mars 2005 à 10:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

25 mars 2005

Margherita Guidacci/Guado

Guado

« L'anno contiene quest'unico guado verso di te.

Ogni volta lo trovo un poco più sommerso,

l'onda più gonfia, la corrente più minacciosa.

Eppure io t'ho raggiunto ancora,

ed ogni breve istante che trascorro accanto a te

diviene un " sempre "

e se ne nutrirà anche il tempo deserto.

Se una dura legge c'imporrà un " mai ",

noi condannati ed immobili sulle opposte rive

intrecceremo tuttavia i richiami

di un desiderio tramutato in splendore.

Così la Tessitrice ed il Pastore si rispondono:

Vega ed Altair tra cui si snoda

l'alto stellato fiume. »

Margherita Guidacci, Anelli del tempo, Edizioni Città di Vita, 1993.

Gué

« L’an ne contient qu’un seul gué

qui me conduit vers toi. À chaque fois

je le retrouve submergé davantage, les eaux

plus gonflées, le courant

plus menaçant. Et pourtant

pourtant je t’ai rejoint encore, et le moindre instant

passé à tes côtés

devient un « pour toujours ». Le temps désert

en fera son aliment. Et si une dure loi

nous imposait un « jamais », à nous condamnés

immobiles sur des rives opposées,

nous croiserons toutefois

les échos d’un désir transmué en splendeur.

Ainsi la Tisseuse et le Pâtre

se répondent : Vega et Altair

entre eux se dénoue haut perché

le fleuve des étoiles. »

Margherita Guidacci, Les Anneaux du temps, Città di Vita, 1993, traduit et présenté par Martin Rueff, Po&sie, numéro 109, p. 138. Trente ans de poésie italienne, I, Belin, 2004, pp. 138-139.

BIO-BIBLIOGRAPHIE

Née à Scarperia (près de Florence) le 25 avril 1921, Margherita Guidacci est une enfant solitaire, qui grandit parmi les livres. Imprégnée dès son plus jeune âge des classiques grecs et latins, elle construit sa vie de femme loin des mondanités. Et conduit une triple carrière d’universitaire, de traductrice et de poète. Son écriture rigoureuse et sensible est empreinte de mysticisme et d’intériorité. Ses travaux de traductrice la conduisent vers la littérature anglo-saxonne, notamment vers T.S. Eliot pour la prose et Emily Dickinson pour la poésie.

Frappée d’hémiplégie en 1990, elle compose son dernier recueil Anelli del tempo dans la plus grande solitude et meurt à Rome le 19 juin 1992.

Bibliographie en français :

- Neurosuite, Arfuyen, 1977, réédité en 1989, traduction de Gérard Pfister.

- Le Vide et les formes, Arfuyen, 1979, traduction de Gérard Pfister.

- Le Sable et l’ange, Obsidiane, 1986, traduction de Bernard Simeone.

- Le Retable d’Issenheim, Arfuyen, 1987, traduction de Gérard Pfister.

- lles, Arfuyen, 1992, traduction de Gérard Pfister.

- L’Horloge de Bologne, Arfuyen, 2000, traduction de Gérard Pfister.

Voir aussi sur Zazieweb un autre poème (choisi par Escarbille Bis) de Margherita Guidacci, issu du recueil Neurosuite : "I saggi hanno sempre ragione".

Retour à l'index de la catégorie Péninsule (littérature italienne et anthologie poétique)

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 25 mars 2005 à 13:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

24 mars 2005

Linda Lê/La boîte de Pandore

Caliban, Caliban, qui es-tu ? Sors de ta boîte de Pandore ! S’il te plaît, montre-moi ton visage !

Sa mémoire lui fait défaut et elle ignore tout, à l’instant où elle ouvre son livre, du complexe dont elle souffre, elle, ô Caliban ! Mais Linda Lê, l’auteure d’un ouvrage tout récemment publié, Le Complexe de Caliban, ne va pas tarder à lui rafraîchir la mémoire. Pour le moment, elle prolonge délicieusement l’attente. Elle lit, dans l’ordre, sur la première de couverture, pareille à l’écolière Linda Lê de jadis : Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques; Gustave Flaubert, Madame Bovary, tomes 1 et 2 ; La Chartreuse de Parme, tomes 1 et 2; Stendhal, Le Rouge et le Noir. Il ne lui reste plus qu’à caresser avec délicatesse les tranches dorées à l’ancienne, et à entrouvrir du bout des doigts la boîte de Pandore pour qu’elle lui livre son secret.

Il lui faut atte(i)ndre le mitan du livre pour en savoir davantage sur ce titre, qui garde longtemps sa part de mystère. Caliban lui échappe et avec lui tous ceux de sa suite. Pourtant les chapitres qui précèdent celui, central, que l’auteure a intitulé « Le complexe de Caliban » mettent la lectrice qu’elle est sur la voie. Elle refait avec la « grenouille » vietnamienne le parcours livresque de son enfance. La voie des livres s’ouvre. Et la voilà replongée des années en arrière dans le ventre secret de l’éléphant de la Bastille avec Gavroche, son squatter révolutionnaire et son argot aujourd’hui disparu. « Morfilez, les momignards !» Livres interdits par le régime, confisqués, lus en cachette. Dévorés, appris par cœur. Livres-culte, culte des livres. Livres fondateurs puisés dans les « classiques » de la langue française. Elle aussi adulée, vénérée, chérie parce que porteuse de promesses. Livres qui ouvrent à l’adolescente, puis à la jeune adulte, le chemin de l’écriture. Seul moyen pour l’étrangère, ni tout à fait elle-même, ni tout à fait une autre, de survivre. Classée dès son entrée sur le territoire des « Lumières » au rang des immigrés. Marquée du sceau de l’inavouable duplicité. Contrainte d’apprendre à vivre avec la fêlure indélébile de ceux qui ne sont pas d’ici et qui ne savent plus d’où ils sont. Marquée au fer rouge de l’entre-deux-langues, la langue des origines, niée elle aussi, et la langue du savoir, la langue de la culture acquise. Aimée et haïe à la fois, parce que tyrannique.

Et Linda Lê, « écrivain exilé qui choisit d’écrire » en français, sa langue de culture, est pareille au Caliban de La Tempête. Sauvage créature shakespearienne, récalcitrante, infernale. En lutte contre son maître, le roi Prospero. Tout s’éclaire alors. Le complexe dont Linda Lê souffre, c’est celui de sa « dévotion à la langue », une « dévotion mêlée d’hérésie ». Au-delà de ce chapitre déterminant, Linda Lê bascule dans une réflexion sur l’écriture, une écriture nourrie de ses lectures d’adulte et de sa culture. Immense ! Une écriture incisive, « lacérante » qui infiltre l’écriture des auteurs dont elle décortique style et idées. Ses analyses ont une force, une profondeur, une acuité que bien des critiques pourraient lui envier. Le Complexe de Caliban est une invitation à revisiter les grands mythes, Orphée et Antigone bien sûr (mais pas seulement !) et à découvrir/redécouvrir les textes fondateurs de sa pensée. Ceux de Shakespeare, Pessoa, Amiel, Hölderlin, Tolstoï, Stevenson, Musil, Artaud, Steiner, Blanchot, Leiris, Kafka. Pour ne citer que ceux-là. Mais l’essai de Linda Lê ouvre de multiples portes qui donnent elles-mêmes sur nombre d’autres portes. Qu’il faut pousser toujours plus avant pour pénétrer dans l’univers sombre et déchiré de cet écrivain hors pair. Éblouissant vertige que ce voyage labyrinthique en littérature. Périple « minotauréen » dont seul Caliban détient le fil d’Ariane.

Linda Lê, Le Complexe de Caliban, Christian Bourgois Éditeur, 2005.

Lire aussi un extrait du Complexe de Caliban.

Texte©angèlepaoli

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 24 mars 2005 à 11:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

22 mars 2005

Silvia Bré/L’argomento

L’argomento

« […] Un’aquila si tiene nei miei occhi

che se guarda la gente

io vedo i loro corpi cosi soli

a scaldare le soglie della vita

e come stanno buoni nella pena,

quanta paura trema in ciò che vive

e tutte quelle voci di animali che sanno

di morire

sembrano belle ancora nella mente

come comete dalla lunga scia

e se ne sente una anche più debole

venire avanti e diventare mia.

Mai fissare l’aquila allo specchio -

vede solo lontano, abissalmente,

ogni suo sguardo ti scaglia da se stesso

nel paesaggio, al posto tuo :

i deserti dei quali si fa parte

da cui si torna solo col pensiero.

Aquila mia, remota mia figura

con tutto il mondo che le gira intorno

e con il vuoto che vaga intorno al mondo,

centro di me che dentro non resiste,

che nascondo nei nomi che conosco

eccomi ancora qui, la testa china

come una che non riesce e si vergogna -

sento d’essere tua, senza capire

lascio che qualche mia parola ti accontenti,

che tutto questo accada un’altra volta. […]

L’argument

« 1. Il y a un aigle dans mes yeux

et lorsqu’il regarde les hommes

je vois leurs corps si seuls

ranimant les seuils de la vie

et comme dans la peine ils sont radieux,

tant de peur tremble dans ce qui vit.

Et toutes ces voix des animaux qui savent mourir

semblent belles encore dans ma tête

comme des comètes au long sillage

et même lorsqu’on en entend une plus fluette

qui s’avance et devient mienne.

2. Ne jamais mettre l’aigle au miroir -

sa vue est lointaine, abyssale,

chacun de ses regards te jette hors de toi

dans le paysage, à ta place assignée :

ces déserts dont nous sommes une part

et dont on ne revient qu’avec la pensée.

3. Mon aigle, ma figure cachée

avec le monde entier qui tourne autour de lui

et avec tout le vide qui erre autour du monde,

mon centre qui en moi ne résiste pas

et que je cache dans les noms que je sais

c’est encore moi qui, la tête penchée

comme celle qui n’y arrive pas et en a honte -

sens bien que je t’appartiens sans comprendre

et je fais tout pour que mes mots te plaisent, quelques-uns

et que tout cela se produise encore une fois […] »

Silvia Bré, « L’argomento » (texte inédit), Po&sie, numéro 110, Trente ans de poésie italienne, 1975-2004, vol. 2, Belin, pp. 351-352. Traduction de Tiphaine Samoyault.

« Silvia Bré, née à Bergame en 1953, vit aujourd’hui à Rome. Traductrice de textes scientifiques et littéraires, elle est l’auteur d’une traduction de Louise Labé chez Mondadori. Elle a publié deux recueils, à dix ans d’intervalle. I riposi (Rotundo, 1990) et Le Barricate misteriose (Einaudi, 2001) qui a reçu le prix Montale. Elle fait paraître en revue depuis le début des années 1980, dans Braci, Prato pagano, Nuovi Argomenti, Poesia. » (notice de Tiphaine Samoyault).

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 22 mars 2005 à 11:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

21 mars 2005

Cécile Oumhani/Ne craignons pas la nuit

« Ne craignons pas la nuit

Quand elle se repaît de nos corps

Et cerne l’ovale des visages

Poussons notre barque vers l’abîme silencieux

Où le pré suspend son souffle

Sous la ramure des chênes

Défaisons nos amarres

Lisons aux contours de la pénombre

La vaste histoire dont nous ne connaissons

Que le discret ressac à notre berge

Resterons-nous aveugles en la demeure

Où cordes dociles nous vibrons

Des accents de l’énigme primordiale ? »

Cécile Oumhani, Chant d’herbe vive, Voix d’encre, 2003. Dessins de Liliane-Ève Brendel.

BIO-BIBLIOGRAPHIE

Née en 1952, Cécile Oumhani est agrégée d'anglais et a consacré sa thèse de doctorat d'études britanniques à l’écrivain Lawrence Durrell. Elle est actuellement maître de conférences à l'Université de Paris-XII. Ci-après une bibliographie sélective :

- À l’abside des hêtres, Centre Froissart, 1995

- Fibules sur fond de pourpre (nouvelles), Le Bruit des Autres, 1995

- Loin de l’envol de la palombe (poèmes), La Bartavelle, 1996

- Vers Lisbonne, promenade déclive (poèmes), Encres Vives, 1997

- Des sentiers pour l’absence (poèmes), Le Bruit des Autres, 1998

- Une odeur de henné (roman), Paris-Méditerranée, 1999

- Les Racines du mandarinier, Paris-Méditerranée, 2001

- Un jardin à La Marsa (roman), Paris-Méditerranée, 2003

- Un livre d'artiste (poèmes), Philonar. Dessins de Liliane-Eve Brendel.

Pour en savoir plus sur Cécile Oumhani, voir sur le site Babelmed: "Cécile Oumhani, à la croisée des mots et des imaginaires."

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 21 mars 2005 à 09:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

20 mars 2005

Linda Lê/« Les jours fatidiques dans la littérature mondiale »

Mars 2005 : publication chez Christian Bourgois du Complexe de Caliban de Linda Lê.

« Je me souviens d’un calendrier que j’avais établi suivant les jours fatidiques dans la littérature mondiale. Il y avait le « Lundi existentiel » de Benjamin Fondane, le Mardi de Melville - un poème composé d’îles -, le Mercredi des cendres de Schopenhauer, le nommé Jeudi de Chesterton, le miracle du Vendredi de Defoe, le Samedi où Borges croisa le « troisième homme », destinataire secret de La Rose profonde, et le Dimanche de la démence d’Elsa Morante. Ainsi, le lundi était le jour de la France, celui d’un philosophe juif qui fut livré par sa concierge à la Gestapo, et qui mourut gazé à Birkenau. »

Linda Lê, Le Complexe de Caliban, Christian Bourgois Éditeur, mars 2005, p. 96.

VOIR aussiLa boîte de Pandore

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 20 mars 2005 à 12:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

17 mars 2005

Amina Saïd/l’élan le souffle le silence

Cinquantième portrait de la Galerie-Exposition « Visages de femmes » : Amina Saïd

«l'élan le souffle le silence

le rêve de l'âme l'instant d'éternité

l'ombre transfigurée de ma mort

ce qui en moi vainement te cherche

tout commence et meurt avec les racines

calcinées du soleil sur le monde

car de toi me vient une part de lumière

mirage d'île sur l'écume de la mer

ainsi je ne dis pas, je chante

je brise la lumière pour que de toi elle se multiplie

je peins mes paupières aux couleurs de la terre

mes yeux se ferment sur une idée de la beauté

que tu portes comme une pudeur intime

je sème les pierres blanches de ma mort

je vole une minute de vie

à la courbe légère du temps

car de toi me vient une part de lumière

mirage d'île sur l'écume de la mer

je suis au monde comme un fruit

triste et heureux de la bouche qui l'embrasse

la voix de l'aube se mêle à la tienne

ainsi je ne dis pas, je chante

ce qui en moi vainement te cherche

depuis le jour où mes ombres

s'éparpillèrent autour de moi

crépuscule ébloui de la face d'un dieu barbare

le jour où une théorie d'oiseaux innocents

survola le mirage de mon île

rêve pur incisé dans la chair du temps

ainsi libre captive je m'achève et renais

avec la nuit ses miracles lumineux

*

apparu disparu avec l'impétuosité du printemps

comme un corps nu dans la lumière éteinte

une étoile lyrique dans la nuit ensorcelée

tu me gratifias d'une esquisse de sourire

depuis je célèbre le tumulte intérieur

ma folie de femme lentement détruite

puis reconstruite le profil d'un sourire

qui s'étend sur le silence de mon poème

femme de peu de mots qui écrit

qui écrit comme si elle savait comment

mon histoire a la tristesse à fleur de corps

l'aérienne innocence des ténèbres »

Amina Saïd, La Douleur des seuils, Clepsydre/Éditions de la Différence, Paris, 2002, pp. 36-37.

Pour écouter la voix d’Amina Saïd lisant elle-même à voix haute le poème ci-dessus, cliquer ICI. [Source : site berlinois lyrikline. Production du son : M. Mechner, LiteraturWERKstatt, Berlin, 2002.]

BIO-BIBLIOGRAPHIE

Née à Tunis en 1953 d’une mère dauphinoise et d’un père tunisien , Amina Saïd vit à Paris où elle est enseignante. D’expression francophone, Amina Saïd est une des plus grandes voix de la poésie maghrébine. Elle est notamment l’auteur de deux livres de contes tunisiens (Le Secret, Critérion, Paris, 1994, et Demi-coq et compagnie, L'Harmattan, Paris, 1997) et de dix recueils de poésie :

- Paysages, nuit friable, Barbare, Vitry-sur-Seine, 1980.

- Métamorphose de l'île et de la vague, Arcantère, Paris, 1985.

- Sables funambules, coédition Arcantière/Écrits des Forges, Paris-Trois-Rivières (Québec), 1988.

- Feu d'oiseaux, Revue Sud, n° 84, Marseille, 1989. Prix Jean Malrieu.

- Nul autre lieu, Écrits des Forges, Trois-Rivières (Québec), 1992.

- L'une et l'autre nuit, Le Dé Bleu, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 1993, Prix Charles-Vildrac (Société des gens de lettres) en 1994.

- Marcher sur la terre, La Différence, Paris, 1994.

- Gisements de lumière, La Différence, 1998.

- De décembre à la mer, La Différence, 2001

- La Douleur des seuils, Paris, La Différence, 2002.

- L'horizon est toujours étranger, CD, Paris, Artalect, 2003.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 17 mars 2005 à 17:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Brina Svit/Rue des Illusions perdues

Si j’avais été critique littéraire, Brina, et que j’avais écrit pour un webzine littéraire qui pourrait s'appeler Terres de femmes, j’aurais aimé moi aussi dire que tout avait commencé presque, presque… comme dans la Conscience de Zeno. La fumée dans les yeux. Sans éléphant qui me regarde. Non, simplement la fumée de la première cigarette. L’indispensable cigarette, seule capable de redonner goût à la vie. Celle de cet instant qui précède tout juste le petit matin et où les oiseaux se taisent brusquement. Svit en slovène. Instant d'aurore brouillé d’un zeste persistant d’insomnie « au sortir d’une nuit blanche », « d’una notte bianca », d’une nuit de tango ou d'une nuit de grappa.

J’aurais aussi aimé dire que cela commençait comme dans un scénario, celui qu’aurait voulu écrire l’écrivain – Tibor – qui se met lui-même en scène. Un écrivain qui rêvait d’écrire le scénario d’un film. D’une histoire d’amour. Mais qui ne sait trop comment s’y prendre, parce que « le cinéma contemporain se veut positif, porteur de bonheur » et « veut avant tout croire en l’amour » (page 10).

Pure prétérition, puisque, tout en pensant cela et comme j’y pense à l’instant, Tibor fixe, en gros plan, les mains de son interlocutrice. Un gros plan qui va jusqu’à l’insert des ongles « ronds, gentiment coupés, comme si l’enfance n’en avait pas définitivement pris congé » (page 8). C’est que la caméra-stylo de l’auteur-réalisateur du film qui ne sera pas - mais sera peut-être un roman -, s’attarde longuement, en un « présent éternel », sur ces étranges animalcules qui vivent à leur guise leur vie. Indépendantes, ces mains, volontaires, joueuses. Habiles. Instruments décisifs de la séduction, elles s’animent sur la table, s’appliquent à faire voguer dans un verre de « bourgogne blanc » une note de restaurant pliée en forme de voilier miniature. Mais voilà, je ne suis ni Antonioni, ni Svit, ni Svevo. Pas davantage Tibor. Je ne suis même pas sûre de savoir d’où je parle !

Terrifiant de comprendre que cette cristallisation amoureuse dont dépend l’avenir d’un couple se joue, non sur les yeux, ces faux miroirs de l’âme, mais sur les mains. C’est avec elles que tout se noue. Comme dans une partie de trente et quarante qui s’éternise dans un tripot balzacien du Palais-Royal. Où le trésor, fiévreusement amassé par des doigts avides et experts, se dilue et fond. S’étrécit tout à coup comme peau de chagrin, laissant les doigts racornis se perdre en agitations vaines.

Et pourtant, la vie méticuleuse du Tibor de la rue Balzac, manipulé dès le prégénérique par le lion Farkas, éditeur de profession, cette vie méticuleuse, loin de se rétrécir, va s’enfler comme une montgolfière prête à crever, à « éclater comme la chaudière d’une machine à vapeur » (Balzac, Z. Marcas, journaliste de la rue Corneille). Elle va tourbillonner en un cyclone ravageur. L’appartement de la rue du « Lys-dans-la-Vallée » en devient zone franche, tantôt investie, tantôt désertée par cette fausse passante du sans-souci qu’est Kati.

Pas de répit dans ce roman d’amour conduit à rênes tendues. Si le lecteur, hors d’haleine, est emporté dans la brèche qui s’ouvre à ses pieds, Tibor ne s’engouffre pas moins, pris dans les rets de Kati …et de l’écrivain qui mène le bal avec une diabolique maestria et perverses circonvolutions. Un travelling tournant devenu fou. Désormais, il faudra que Tibor fasse sienne cette blessure. L’apprivoise. La supporte. La vive autant que faire se peut. Comme une imprécation muette ! Définitivement maté et bâté dans son appartement de la « rue des Illusions perdues ».

Brina Svit, Con brio, Gallimard, Collection blanche, 1999.

Texte@angèlepaoli

Voir aussi :

- Belle de mars

- Brina Svit/Turris eburnea

BIO-BIBLIOGRAPHIE

Brina Svigelj Mérat, dite Brina Svit, est née à Ljubljana en 1954.

Brina Svit a fait des études supérieures à l'université de Ljubljana (littérature comparée et français) et s'est installée à Paris en 1980 où elle a poursuivi des études d'audiovisuel au Centre national pour l’action artistique et culturelle (CENAC, Paris, 1985-1987). April, son premier roman, a été publié en 1984, son deuxième roman (un roman épistolaire dans la tradition de Laclos, cosigné par son ami Peter Kolšek), Navadna razmerja (Liaisons ordinaires), étant paru en 1998. Romans encore inédits en français.

Le premier roman publié en France est Con brio (Gallimard, 1998) et le second Mort d'une prima donna slovène (Gallimard, 2001) [Smrt slovenske primadone, 2000]. Le premier essai d’écriture en langue française de Brina Svit remonte à 2001, date à laquelle elle a publié dans le supplément spécial du Monde (juillet 2001) un court récit de 25 pages intitulé « L'été où Marine avait un corps ». En 2003, elle publie chez Gallimard Moreno, écrit en avril-mai 2002 dans la résidence d'écrivains de la « Baronessa » Beatrice Monti della Corte Rezzori, veuve de l’écrivain Gregor von Rezzori. Brina Svit met actuellement la dernière main à son deuxième roman écrit directement en français. Celui-ci paraîtra dans le courant de l’année 2005. Parallèlement à son activité d'écrivain, Brina Svit est la correspondante régulière du quotidien slovène Delo.

Si Brina en italien (et en corse) veut dire « givre », Svit désigne en slovène « cet instant d'avant l'aube où les oiseaux s'arrêtent de chanter », pseudonyme qui est apparu pour la première fois dans le générique du premier court métrage de Brina Svit, Nikola (1989, avec Brigitte Fontaine. Prix du public au Festival de Dunkerque), film qui a été suivi d’un autre court métrage, Le Balcon (1990, avec Anémone. Prix du jury au Festival de Grenoble), et De Jeanne à Zerline (documentaire sur Jeanne Moreau). Brina Svit a aussi écrit deux pièces radiophoniques (en français) : Entré dans ma vie par la fenêtre et L’Institutrice au fond d’un puits.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 17 mars 2005 à 12:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

15 mars 2005

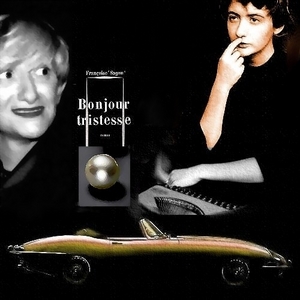

15 mars 1954/Sortie en librairie de

Bonjour tristesse

Avec ce premier roman, Bonjour tristesse (sorti en librairie le 15 mars 1955), Françoise Sagan, jeune fille de bonne famille tout juste âgée de 19 ans, fait une entrée très remarquée sur la scène littéraire.

Fraîchement accueilli par la critique qui lui trouve un parfum de scandale, Bonjour tristesse devient le livre fétiche de toute la génération d’après-guerre, en quête de libération. Quant à François Mauriac, le « gourou » de la critique littéraire de l’époque, il consacre le jeune talent dans une formule restée célèbre: Françoise Sagan, un « charmant petit monstre ».

« La netteté de mes souvenirs à partir de ce moment m’étonne. J’acquérais une conscience plus attentive des autres, de moi-même. La spontanéité, un égoïsme facile avaient toujours été pour moi un luxe naturel. J’avais toujours vécu. Or, voici que ces quelques jours m’avaient assez troublée pour que je sois amenée à réfléchir, à me regarder vivre. Je passais par toutes les affres de l’introspection sans, pour cela, me réconcilier avec moi-même. « Ce sentiment pensais-je, ce sentiment à l’égard d’Anne est bête et pauvre, comme ce désir de la séparer de mon père est féroce .» Mais, après tout, pourquoi me juger ainsi ? Étant simplement moi, n’étais-je pas libre d’éprouver ce qui arrivait ? Pour la première fois de ma vie, ce « moi » semblait se partager et la découverte d’une telle dualité m’étonnait prodigieusement. »

Françoise Sagan, Bonjour tristesse, deuxième partie, chapitre premier,

Pocket, 1991, page 71.

Retour à l'index des auteurs

Rédigé le 15 mars 2005 à 00:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

14 mars 2005

14 mars 1950/Édith Piaf fait sa rentrée salle Pleyel

Ce 14 mars 1950, Édith Piaf, « le moineau de Paris », fait sa rentrée musicale salle Pleyel, à Paris, pour trois récitals.

Elle chante « L’hymne à l’amour » composé en hommage à Marcel Cerdan (mort le 27 octobre 1949 dans un accident d’avion). Les paroles de cette chanson d’Édith Piaf ont été mises en musique par Marguerite Monnot.

« Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer

Et la terre peut bien s'écrouler

Peu m'importe si tu m'aimes

Je me fous du monde entier

Tant qu'l'amour inond'ra mes matins

Tant que mon corps frémira sous tes mains

Peu m'importe les problèmes

Mon amour puisque tu m'aimes

J'irais jusqu'au bout du monde

Je me ferais teindre en blonde

Si tu me le demandais

J'irais décrocher la lune

J'irais voler la fortune

Si tu me le demandais

Je renierais ma patrie

Je renierais mes amis

Si tu me le demandais

On peut bien rire de moi

Je ferais n'importe quoi

Si tu me le demandais

Si un jour la vie t'arrache à moi

Si tu meurs que tu sois loin de moi

Peu m'importe si tu m'aimes

Car moi je mourrais aussi

Nous aurons pour nous l'éternité

Dans le bleu de toute l'immensité

Dans le ciel plus de problèmes

Mon amour crois-tu qu'on s'aime

Dieu réunit ceux qui s'aiment »

Pour écouter un extrait de cette chanson, cliquer ICI. (format Windows Media Player]. Source

Rédigé le 14 mars 2005 à 00:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

13 mars 2005

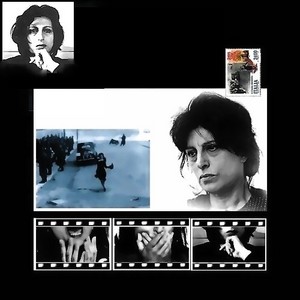

13 mars 1900/Arrivée à Paris de la danseuse américaine Isadora Duncan

13 mars 1900 : Isadora Duncan et sa mère quittent les Etats-Unis pour venir s’installer en Europe. Formée à Chicago dans la tradition dite « classique », Isadora Duncan se détache de sa formation pour la pousser paradoxalement encore plus loin. Inspirée par l’art antique dont elle étudie les poses dans la statuaire grecque, elle évolue, pieds nus, vêtue d’une toge ample pareille à celles des Trois Grâces de Botticelli.

Peu appréciée du grand public de son temps, Isadora Duncan est reconnue aujourd’hui comme l’inspiratrice, la muse, la visionnaire qui a révolutionné l’art de la danse : « Danser c’est vivre, dit-elle. Ce que je veux, c’est une école de la vie ». Une école qu’elle désire en harmonie avec la nature.

Longtemps après sa mort, survenue en 1927, nombreux sont les danseurs qui se sont inspiré de sa philosophie et de son talent. Évoluant librement « par les champs et les grèves ». Dont le danseur François Malkovsky (1889-1982), dit "Malko", inventeur de la « Danse libre », qu’il a enseignée, et notamment pratiquée dans la marine de Pinu (Cap-Corse) où « à quatre-vingt-dix ans, dans la nudité de son corps, chaque matin, il saluait en dansant le lever du soleil. » (Claude Louis-Combet, 2004).

En 1934, Jean Cocteau rend hommage à la célèbre danseuse, qui lui sert de modèle pour le personnage féminin des Enfants Terribles. Tout comme Isadora Duncan, Élizabeth, la grande prêtresse des Enfants Terribles, meurt étranglée par son écharpe. Entortillée autour des roues de sa décapotable.

Rédigé le 13 mars 2005 à 11:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

12 mars 2005

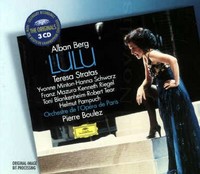

12 mars 1936/Maggie Teyte enregistre

les Chansons de Bilitis de Debussy

Label « NAXOS HISTORIQUES »

Coffret de 2 CD sorti le 07 juin 2004

Le 12 mars 1936, enregistrement « historique » chez HMV (His Master’s Voice) des Fêtes galantes, des Trois Chansons de Bilitis et du Promenoir des deux amants de Claude Debussy par la soprano écossaise Maggie Teyte. Elle est accompagnée au piano par Alfred Cortot. Le disque reçoit un accueil triomphal du public.

Grande voix du siècle, interprète spécialiste de Debussy et du répertoire de mélodies françaises (dont Henri Duparc), Maggie Teyte avait été choisie par le maître pour remplacer Mary Garden dans le rôle de Mélisande lors de la reprise de Pelléas et Mélisande le 12 mars 1908 à l’Opéra-Comique de Paris. Née à Volverhampton le 17 avril 1888, Maggie Teyte est morte à Londres le 26 mai 1976.

Les Trois Chansons de Bilitis, extraites du recueil de Pierre Louÿs (1870-1925), ont été mises en musique par Debussy entre mai 1897 et mars 1898.

Ci-après le poème « La chevelure » :

« Il m'a dit: "Cette nuit, j'ai rêvé.

J'avais ta chevelure autour de mon cou.

J'avais tes cheveux comme un collier noir

Autour de ma nuque et sur ma poitrine.

Je les caressais, et c'étaient les miens;

Et nous étions liés pour toujours ainsi,

Par la même chevelure, la bouche sur la bouche,

Ainsi que deux lauriers n'ont souvent qu'une racine.

Et peu à peu, il m'a semblé.

Tant nos membres étaient confondus,

Que je devenais toi-même,

Ou que tu entrais en moi comme mon songe."

Quand il eut achevé,

Il mit doucement ses mains sur mes épaules,

Et il me regarda d'un regard si tendre,

Que je baissai les yeux avec un frisson. »

Pour en savoir plus sur Maggie Teyte, se reporter au site cantabile-subito (en anglais). Il est possible d’y entendre la voix de Maggie Teyte, dans une mélodie de Duparc (« Phidylé », Leconte de Lisle : « L'herbe est molle au sommeil sous les frais peupliers, /Aux pentes des sources moussues, /Qui dans les prés en fleur germant par mille issues, /Se perdent sous les noirs halliers. [...] »), accompagnée au piano par Gerald Moore [un enregistrement de 4min 45s datant de 1940].

Rédigé le 12 mars 2005 à 10:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

11 mars 2005

11 mars 1931/Mort de Murnau

11 mars 1931 : mort d’un des maîtres de l’expressionnisme allemand, le cinéaste Friedrich Wilhelm Murnau (né en 1888), le réalisateur de Nosferatu le vampire (1922).

Qui n’a en mémoire la longue silhouette noire de Nosferatu se penchant, le visage blême, sur le cou virginal de sa victime endormie ? Un Nosferatu fou d’un amour désespéré. Qui hulule sa mort en étirant son corps décharné et meurtri vers la lumière du jour !

Inspiré du Dracula de Bram Stoker (1887), un incontournable « classique de la littérature fantastique », Nosferatu le vampire est le père d’une longue lignée de descendants. Dont le dernier en date est le très baroque Nosferatu de Francis Ford Coppola (1992).

Rédigé le 11 mars 2005 à 12:25 | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack

10 mars 2005

Zoé Valdés/Paquita Valdès

Zoé Valdés

Image, G.AdC

Zoé Valdés ! Le nom de la romancière cubaine résonne en écho infini dans mon immatérielle mémoire. Un nom aux senteurs de tabac. Un nom de fougueuse habanera. Qui s’enracine dans la vie et plus loin, en moi, « en littérature ». Si j’aime Zoé Valdés, c’est aussi parce que son nom m’évoque son « presque » double féminin antérieur, Paquita Valdès.

Paquita Valdès ? Une héroïne balzacienne méconnue. Héroïne du roman La Fille aux yeux d’or. Un bijou de belle, ciselé à l’or fin. Mais une héroïne de la tragédie amoureuse. La belle Paquita est en effet sous la coupe d’une femme de pouvoir, une marquise redoutable qui la tient entre ses griffes. « La fille aux yeux d’or » ne sort qu’accompagnée de sa duègne espagnole, Concha Marialva, chargée de veiller précautionneusement à la « suave créature ». Mais Paquita est de la race des fulve, une femme de feu. Un feu qui brille dans ses yeux mordorés comme dans les yeux des grands fauves qui somnolent languissamment dans la savane. Un feu qui couve jusque dans ses « formes ardentes et voluptueuses ». Un feu qui mettra Henri de Marsay au supplice. Le « chef des Dévorants », bel Adonis éperdu de passion, ne pourra sauver son amante du drame final.

Ce roman, qui boucle la trilogie de l’Histoire des Treize, évoque avec finesse l’homosexualité féminine au XIXe siècle. Il trouve son miroir inversé dans La Duchesse de Langeais. Du même Honoré de Balzac. La duchesse de Langeais, malmenée par Armand de Montriveau son amant, en même temps que par les extravagances de la jalousie amoureuse, choisit de guerre lasse, la chasteté. Qui la conduit jusque dans un couvent espagnol de carmélites déchaussées. Et jusqu’au désespoir !

Voir aussi Chasteté, chasteté de Zoé Valdés.

Voir l' index des auteurs.

Rédigé le 10 mars 2005 à 22:26 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

10 mars 1940/Mort de Mikhaïl Boulgakov

10 mars 1940 : soixante-cinquième anniversaire de la mort de l’écrivain russe Mikhaïl Boulgakov, auteur du roman Le Maître et Marguerite.

Ce n'est qu'en février 1940 que le romancier met un terme à son roman. Quelques jours à peine avant sa mort (Boulgakov avait entrepris la rédaction du roman fin 1928/début 1929). Boulgakov ne verra donc pas la publication de ce chef-d’œuvre qui ouvre à la littérature russe, sans cesse soumise à la censure, un espace de liberté. Un défi que le romancier s’était donné à lui-même, sans espoir aucun de parvenir à le relever.

EXTRAIT

Chapitre vingt-trois : Un grand bal chez Satan

« Minuit approchait, il fallait se hâter. Marguerite distinguait confusément les objets qui l’entouraient. Elle garda le souvenir des bougies, et aussi un grand bassin d’onyx où on la fit descendre. Quand elle y fut, Hella, aidée de Natacha, versa sur elle un liquide chaud, épais et rouge. Marguerite sentit un goût salé sur ses lèvres, et comprit que c’était du sang. Puis cette robe écarlate fit place à une autre, épaisse aussi, mais transparente et d’une teinte rose pâle, et Marguerite fut étourdie par le parfum de l’essence de roses. Ensuite on la fit allonger sur un lit de cristal et, à l’aide de grandes feuilles vertes, on frictionna son corps à le faire briller.

À ce moment le chat vint à la rescousse. »

Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite, Pocket, 1994, page 357.

Le Maître et Marguerite a été adapté pour le théâtre par Jean-Claude Carrière. Création de la Comédie de Picardie en 2000, la pièce, mise en scène par Lisa Wurmser, a été représentée dans treize villes de France. Comédienne, auteur et metteur en scène, Lisa Wurmser a été formée par Tania Balachova et Ariane Mnouchkine.

Retour à la chronologie de l’agenda

Rédigé le 10 mars 2005 à 11:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

Françoise Jones/Transports d'ailes saisies

Verdures au vide appendues

cris

noués

Transports d’ailes saisies

Griffon

Nasse que saturent des silences ouvrés

Françoise Jones, Transports d’ailes saisies, recueil de poèmes,

éditions Laurence Mauguin, 2003.

Françoise Jones est née en 1947 à New York, et vit à Paris. Enseignante en ethnologie et sociologie à la faculté de philosophie et de sciences sociales d'Amiens, poète, peintre et graveur, elle se refuse au mélange des genres. Dans chacun des territoires qu'elle arpente, Françoise Jones crée une oeuvre indépendante et exemplaire, qui vit avec son point fusionnel propre. Pour elle, l’âge d’or est celui de l’enfance préscolaire où elle a découvert « les couleurs, les lignes, les mots ». Depuis lors, « elle peint, elle dessine, elle écrit, et marche à la découverte d’un jardin (le premier) mi-corseté, mi-friche en verger ».

« Couleurs et lignes et mots ne sont pas pour moi "réels", c’est-à-dire présents, en tant qu’eux-mêmes. Tableau ou poème ne sont pas d’abord objet, chose, mais lieu de pertinence et moment opportun entre dicible et lisible, configuration et vision.

Dans ce qui est peint, gravé, écrit, le blanc comme le silence, s’imposent nécessaires à la tension des mots écrits et dits, du noir, des couleurs, du sens qui ne se réduit pas à la signification : s’il y a vide, qu’il soit espace où l’air circule, et non pas néant.

Ainsi au-delà de toute attente d’intelligibilité immédiate, figuration ou abstraction, l’œuvre, qui est surgissement, offre la présence conjointe de l’échelle et de l’énigme. »

Françoise JONES

« Comment aborder une oeuvre, celle de Françoise Jones, qui est simultanément poésie et peinture, issues l'une et l'autre d'une seule et même expérience originelle, de soi et du monde ?

La poésie ici paraît d'abord intimement liée à l'organisation de l'espace, alors qu'elle est un rythme temporel qui, merveilleusement, s'amplifie à travers un nombre restreint de mots, parfois une dizaine, mots pourvus d'un extraordinaire pouvoir d'aimantation, qui s'attirent et se repoussent, pour créer un champ magnétique d'une extrême densité. Le vide y joue un rôle essentiel, permettant la circulation d'une énergie que la voix projette dans une parole à la limite du dicible et qui devient ces signes tracés qui attendent un autre regard, une autre voix pour s'incarner de nouveau. »

Sami Ali, Paris 2004

Mercredi 9 mars 2005 :

dans le cadre du Printemps des poètes,

Françoise Jones lit plusieurs de ses poèmes

devant deux de ses toiles.

Actuellement (jusqu'au 5 avril 2005)

Exposition de peintures

EN SUSPENS

SURGIS

Adresse : Espace Paul-Mayer, Présidence

Université de Picardie Jules-Verne

Chemin du Thil

AMIENS

Tél. : O3 22 82 72 49

Principales expositions de Françoise Jones.

Voir aussi l' index général des auteurs.

Rédigé le 10 mars 2005 à 09:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

09 mars 2005

Brina Svit/Turris eburnea

Moreno, de l’écrivain slovène Brina Svit, aurait pu s’intituler Mohammed. Mohammed, le « casiero » marocain à qui l’auteur dédie ce livre, juste avant le Sarde Walter et l’Albanaise Milika. Eh bien non ! Il s’appelle bien Moreno. Brina Svit en a décidé ainsi ! Ce texte porte le nom d’un homme fugacement rencontré à la terrasse du Rivoire de la Piazza della Signoria à Florence. Un homme passe-murailles qui n’apparaît que pour mieux disparaître. Ne laissant dans son sillage qu’une plume d’ange sur les lambris de la Galerie des Offices.

Brina n’est pas particulièrement à la fête. Pourtant, la gâtée, c’est en Toscane qu’elle séjourne. Dans la luxueuse propriété que la « Baronessa » Beatrice Monti della Corte Rezzori met pendant deux mois à la disposition de ses hôtes écrivains et botanistes. Le temps pour chacun de « pondre » son ouvrage. Tous sont là, dûment sélectionnés par un comité d’auteurs avec grande et perspicace dilection. Convoqués pour écrire. Cinq cent mots par jour. C’est dans le contrat. Une astreinte que Brina a bien du mal à endurer. La « turris eburnea, slonokoščeni stolp, la tour d’ivoire, la Torre en un mot », loin de lui insuffler l’inspiration indispensable, la décourage avant même que d’y être installée ! Pourtant, in fine, malgré les crises de doute et de découragement, le texte est là, avec son titre trisyllabique, qui happe le lecteur vers un personnage masculin. Peut-être une histoire d’amour ! Un roman d’amour, alors ? Eh bien non, ce n’est pas tout à fait un roman. Ou si ce texte est un roman, son héros n’est pas celui que l’on croit. Du reste, le texte est écrit à la première personne. Il tient donc davantage de l’autofiction. Quoique, là aussi, une nuance s’impose ! D’autant plus que Brina Svit dénonce avec un brin d'humour ce « pli des écrivains français qui tournent si volontiers autour de leur personne en autofictionnant ». Le soupçon est grand de croire Brina à son tour prise au piège. Aux prises avec son propre « je ». La voilà qui s’interroge : « Alors que se passe-t-il ? Que m’arrive-t-il ? » Questions qui reprennent en leitmotiv la première interrogation d’Enfance de Nathalie Sarraute : « Alors, tu vas vraiment faire ça ? ». Non, Brina la Slovène ne va pas se lancer elle aussi dans le récit pathétique de ses souvenirs d’enfance. Son projet est bien autre. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Rien moins que d’une écriture en train de naître à une langue qui n’est pas sa langue d’enfance. Une écriture qui cherche ses mots par tâtonnements, une voix qui module ses arpèges en se rebellant. Une écriture qui émerge dans la souffrance et l’incompréhension. L’écriture d’une « extracomunitaria » que seule la tendre présence de déclassés, de « métèques » comme elle, sauve de la désintégration identitaire et de l’échec. Mais Mohammed est là. Qui veille sur elle, attentionné et attentif. La protège malgré le désespoir profond qui est le sien. Il est sa Sainte-Victoire à elle. Celui dont elle n’écrira pas le roman.

Contre l’étiquette et l’autorité tranchante de la « Baronessa », qui clôt son au-revoir par ces mots : « Ne manquez surtout pas de m’envoyer votre rapport », Brina Svit répond par un cadeau tout droit sorti de ses nuits tourmentées à la Torre - nuits d’orage, nuits de « grappa »,… -, un cadeau intitulé Moreno.

Brina Svit, Moreno, Gallimard, 2003.

Voir aussi :

- Belle de mars

- Portrait de  Brina Svit par Guidu Antonietti di Cinarca.

Brina Svit par Guidu Antonietti di Cinarca.

- Rue des illusions perdues.

BIO-BIBLIOGRAPHIE

Brina Svigelj Mérat, dite Brina Svit, est née à Ljubljana en 1954.

Brina Svit a fait des études supérieures à l'université de Ljubljana (littérature comparée et français) et s'est installée à Paris en 1980 où elle a poursuivi des études d'audiovisuel au Centre national pour l’action artistique et culturelle (CENAC, Paris, 1985-1987). April, son premier roman, a été publié en 1984, son deuxième roman (un roman épistolaire dans la tradition de Laclos, cosigné par son ami Peter Kolšek), Navadna razmerja (Liaisons ordinaires), étant paru en 1998. Romans encore inédits en français.

Le premier roman publié en France est Con brio (Gallimard, 1998) et le second Mort d'une prima donna slovène (Gallimard, 2001) [Smrt slovenske primadone, 2000]. Le premier essai d’écriture en langue française de Brina Svit remonte à 2001, date à laquelle elle a publié dans le supplément spécial du Monde (juillet 2001) un court récit de 25 pages intitulé « L'été où Marine avait un corps ». En 2003, elle publie chez Gallimard Moreno, écrit en avril-mai 2002 dans la résidence d'écrivains de la « Baronessa » Beatrice Monti della Corte Rezzori, veuve de l’écrivain Gregor von Rezzori. Brina Svit met actuellement la dernière main à son deuxième roman écrit directement en français. Celui-ci paraîtra dans le courant de l’année 2005. Parallèlement à son activité d'écrivain, Brina Svit est la correspondante régulière du quotidien slovène Delo.

Si Brina en italien (et en corse) veut dire « givre », Svit désigne en slovène « cet instant d'avant l'aube où les oiseaux s'arrêtent de chanter », pseudonyme qui est apparu pour la première fois dans le générique du premier court métrage de Brina Svit, Nikola (1989, avec Brigitte Fontaine. Prix du public au Festival de Dunkerque), film qui a été suivi d’un autre court métrage, Le Balcon (1990, avec Anémone. Prix du jury au Festival de Grenoble), et De Jeanne à Zerline (documentaire sur Jeanne Moreau). Brina Svit a aussi écrit deux pièces radiophoniques (en français) : Entré dans ma vie par la fenêtre et L’institutrice au fond d’un puits.

Pour lire un extrait de Moreno (« la nuit visage »), cliquer ici.

Retour à l' index des auteurs

Rédigé le 09 mars 2005 à 12:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

9 mars 1929/Manifeste des écrivains prolétariens de langue française

Un an avant la sortie du Manifeste de la littérature prolétarienne (Nouvel Age littéraire) d’Henry Poulaille (1896-1980), publication, le 9 mars 1929 (n° 4/5 de la revue Tentatives, février/mars 1929), du Manifeste de l'équipe belge des écrivains prolétariens de langue française. Il est signé par l'écrivain-mineur Pierre Hubermont (cf. Treize hommes dans la mine, Labor, 1993; un des plus forts et plus beaux témoignages sur la mine), Albert Ayguesparse et Françis André. Dans l’éditorial, ils déclarent que leur ambition « n’est pas de fonder une chapelle littéraire, mais d’élever en face de la littérature bourgeoise une vigoureuse littérature moderne au rôle humain du prolétariat. »

Lire aussi La Littérature & le peuple (Plein chant, 2003), qui réunit l’ensemble des articles théoriques d’Henry Poulaille sur la question de la littérature prolétarienne (1924-1975).

Rédigé le 09 mars 2005 à 12:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack

07 mars 2005

7 mars 1908/Anniversaire de la naissance

d’Anna Magnani

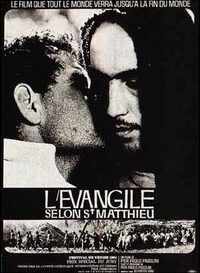

Née le 7 mars 1908 à Alexandrie, l’actrice italienne Anna Magnani décédera le 26 septembre 1973 à Rome. Elle a joué Camilla dans Le Carrosse d’or de Jean Renoir (1952) et Serafina Della Rose dans La Rose tatouée de Daniel Mann (1954), mais est surtout inoubliable dans le rôle de Pina dans Rome, ville ouverte (Roma, città aperta) de Roberto Rossellini (1945) et celui de Mamma Roma dans le film éponyme de Pier Paolo Pasolini (1962).

« Elle parle. Elle jette sa vie sur sa langue. Elle a toujours voulu tout et tout de suite. Elle est une comédienne célèbre. Elle a beaucoup parlé avec les mots des autres. Elle n’avait pas le temps de sa propre vie, mais voilà que son corps l’a rattrapée, l’a même doublée. Elle met du passé dans ce présent trop mortel. Elle appelle ses amis : Fellini, Pasolini, Visconti. Elle sait qu’il est trop tard. Elle ne s’y résigne pas. Elle ne s’est jamais résignée. »

Bernard Noël, La Langue d’Anna, « Quatrième de couverture », POL, 1998.

Ci-après :

- une courte séquence vidéo du film Roma, città aperta [format : RealPlayer]

©Rai Radiotelevisione Italiana

- une fiche biographique (en italien) sur Anna Magnani.

Rédigé le 07 mars 2005 à 07:27 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

06 mars 2005

Contemporain, le Moyen Âge ?

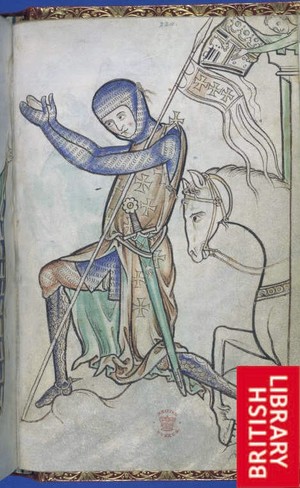

Croisé à genoux en armure.

Psautier de Westminster (vers 1250).

British Library, Londres.

Le dossier Moyen Âge du dernier Figaro Littéraire (lire plus particulièrement l'article « Le Moyen Âge monte au créneau » de Paul-François Paoli, en date du 3 mars 2005) et la sortie tonitruante aux éditions Robert Laffont du premier roman de David Camus, Les Chevaliers du Royaume, en pile dans les librairies et les maisons de la presse (lire, sur ce blog, mon article « Regards croisés d'une femme »), invitent à une plus large réflexion sur le retour du médiéval sur la scène culturelle européenne. Ci-dessous, une amorce d'analyse diachronique de cette montée au créneau. Le débat est ouvert.

Angèle Paoli

Une vague de publications, de films et de festivals sur la période médiévale submerge actuellement l’Europe. Cette réhabilitation de temps tenus encore récemment pour gothiques, et donc barbares, ne répond-elle qu’à un souci de clairvoyance historique ? Qu’est-ce qui, à l’aube du XXIe siècle, explique « ce retour en force du refoulé médiéval » sur la scène culturelle ?

Jusqu’à des temps étonnamment proches, parler de Moyen Âge n’était qu’une façon détournée – imagée ou métaphorique – d’évoquer diverses formes d’obscurantisme. Par opposition aux modèles antiques et à l’harmonieuse lumière de l’environnement platonicien ou épicurien. Par opposition aussi aux temps de la Renaissance.

Ni fin ni mesure

Ces mots de « Moyen Âge » étaient aussi évocateurs de chaos et de barbarie. Pêle-mêle s’y mêlaient les sanglantes conquêtes des Croisades (sac par les armées franques de la Jérusalem céleste), les bûchers de l’Inquisition ou encore ces fléaux qu’étaient les guerres féodales, flanquées de leurs funèbres et impitoyables félons. Qui avaient pour noms famines et épidémies. Butins et disette. « Il y avait tant de morts qu’on n’en pouvait trouver ni fin ni mesure » (Geoffroi de Villehardouin, Conquête de Constantinople, vers 1212).

Cette représentation fantasmatique d’un monde à la fois crépusculaire et hors-la-loi a pris peu à peu racine dans l’imaginaire et dans l’inconscient des peuples. Aujourd’hui encore, nombre de stéréotypes véhiculés par le langage courant continuent d’alimenter cette vision d’apocalypse. Pour qualifier un acte ou un événement d’une indicible et intolérable barbarie, n’est-il pas coutumier de déplorer « un retour au Moyen Âge » ? Clichés contre lesquels la plupart des grands médiévistes (de Georges Duby à Michel Zinc en passant par Philippe Wolff) se sont insurgés de manière solidement argumentée.

Cette perception trouble s’explique en partie par une approximation de repères chronologiques. C’est que les historiens ne sont jamais parvenus à s’entendre pour délimiter précisément la période que recouvre le Moyen Âge. Même si la plupart s’accordent, à quelques ajustements près, à le faire durer mille ans : de la chute de l’Empire romain (476) à la prise de Constantinople par les Turcs (1453), ou encore à la découverte des Amériques par Christophe Colomb (1492).

Un terreau fertile pour les mythes et la philosophie

C’est pourtant dans les quatre derniers siècles de la période médiévale que l’Occident a vu surgir sur son sol, dès le XIe siècle, ses plus sublimes joyaux : les cathédrales. C’est bien à partir de ce même siècle que sont nés les chansons de geste (Chanson de Roland) et les premiers romans de chevalerie (Lancelot ou le Chevalier à la charrette et Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes) ; qu’ont été magnifiés Arthur et Merlin, héros indissociablement gémellaires dans leur quête éperdue du Saint Graal, la coupe dans laquelle Joseph d’Arimathie avait recueilli le sang du Christ ; c’est bien dans la première moitié du XIIe siècle qu’apparaît sur la scène littéraire le mythe de Tristan, qui, aux côtés d’Yseut, incarne un couple aussi indéfectible que celui d’Héloïse et de l’hérétique Abélard. C’est bien au XIIIe siècle que triomphe le prince de la philosophie scolastique, Thomas d’Aquin.

Les médiévistes s’étaient pourtant escrimé à jeter à la trappe les charrettes d’ignominie qui noircissaient notre vision de l’époque (ignominies dont Régine Pernoud a fait l’inventaire dans Pour en finir avec le Moyen Âge [1977], un ouvrage qui fait date dans l’historiographie médiévale). Plus d’un historien était monté à la tribune pour faire le panégyrique d’un patrimoine occulté, voire enfoui, par le soc de l’histoire et de ses remblais Rien n’y faisait. Aucun discours n’était parvenu à infléchir les mentalités.

Naissance du roman policier

Rien n’aurait peut-être véritablement changé sans l’engouement pour le Moyen Âge qui a pris naissance et trouvé son essor sur les terres d’Angleterre. Regain si puissant et novateur qu’il contribua à l’émergence de nouveaux genres littéraires et cinématographiques. Parmi lesquels le roman policier médiéval, dont la paternité revient à la romancière britannique Edith Pargeter (1913-1995). Et à sa trilogie la Pierre de vie, le Rameau vert et la Graine écarlate. Mais c’est avec la mise au monde du premier-né de la chronique médiévale du frère Cadfael, Trafic de reliques, en 1977, qu’Edith Pargeter, alias Ellis Peters (l’un de ses noms de plume), franchit les frontières de la renommée. Moine gallois de l’abbaye de Shrewsbury et herboriste à ses heures, le frère Cadfael est aussi un finaud limier dont le flair n’a rien à envier à celui des détectives des grands thrillers. Si ce n’est que l’action du roman transporte le lecteur dans l’Angleterre féodale du XIIe siècle. Ellis Peters a eu depuis plus d’un émule talentueux, dont Paul C. Doherty, le père de l’enquêteur Hugh Corbett.

Mais c’est avec la publication italienne, en 1980, du best-seller le Nom de la rose, que le sémillant sémiologue bolonais Umberto Eco a apporté un sang littéraire radicalement neuf au roman policier anglo-saxon, tenu jusqu’alors dans les pays latins, dont la France, pour un genre mineur. L’érudition incontestable et l’autorité incontestée de son auteur ainsi que les références aristotéliciennes de ce monument de la littérature théologico-policière animent l’ouvrage de ce supplément d’âme philosophique qui en transcende la lettre et l’esprit. Pour autant, le lecteur y retrouve à tout moment les conventions du genre.

En France a désormais fleuri une littérature policière de même inspiration qui contribue au succès de la collection « Grands Détectives » des Éditions 10/18. En témoignent les Aventures d’Artem (au cœur de la Russie du XIe siècle) de l’auteure franco-russe Elena Arseneva ou les enquêtes d'Erwin le Saxon de Marc Paillet.

Du Seigneur des anneaux au pseudo-médiéval

C’est encore à l’Angleterre que l’on doit l’émergence du roman médiéval fantastique. Le gourou en la matière est Tolkien, un philologue britannique qui est aussi le créateur de l’heroic fantasy, épopée moyenâgeuse où le héros solitaire se voit confronté à toute une série d’épreuves qui ont valeur d’initiation. La trilogie du Seigneur des anneaux en est l’avatar le plus abouti. Si le récit regorge de créatures fantasmagoriques — lutins, phénix, elfes et dragons —, conformément aux lois du genre, l’univers éclaté des héros de la « Terre du milieu » est le reflet fidèle des structures politiques du monde féodal. C’est bien l’Angleterre du VIIIe siècle et ses dialectes oubliés que fait revivre cette saga. La trilogie, récemment portée à l’écran par le metteur en scène américain Peter Jackson (la Communauté de l’anneau, les Deux Tours, le Retour du roi), a remporté le franc succès que l’on sait.

Profitons-en pour souligner que c’est au croisement de l’heroic fantasy et de la science-fiction qu’est également né un genre en vogue, le « médiévofuturisme ». Prenant appui sur une conception cyclique du temps, celui-ci associe et brouille avec habileté passé et futur. À la manière des jeux de rôle consacrés à la période médiévale, dont les héros s’apparentent à des archétypes, à des figures universelles. Miles Christi, créé en 1995 par Benoît Clerc, Arnaud Bailly et Thibaud Béghin, en est un bel exemple.

Cependant, excepté Tolkien ou Paul C. Doherty (professeur d’histoire médiévale), la production fictionnelle policière ou fantastique est loin d’avoir les mêmes prétentions d’historicité. Elle est donc loin de présenter les mêmes garanties. En réalité, ces nouveaux genres, s’ils contribuent à revisiter une époque méconnue, font surtout émerger un « pseudo-médiéval » qui n’a pas l’adoubement des experts patentés. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les deux tomes du Dictionnaire du Moyen Âge de Jean Favier ou le docte Dictionnaire du Moyen Âge de Claude Gauvard, Alain de Libera et Michel Zink (PUF) où ne figurent aucune entrée ni occurrence de termes tels que « médiévofuturisme » ou « heroic fantasy » !

Le Diable et le Bon Dieu

Face au foisonnement de cette littérature, magnifiée par le cinéma, et à son succès, une question s’impose : qu’est-ce qui, à l’aube de ce XXIe siècle, explique le retour en force du médiéval sur la scène culturelle européenne ? Faut-il y voir comme d’aucuns une contre-culture cherchant à compenser l’hégémonie de productions américanisées ou un moyen d’exorciser la peur suscitée par l’arrivée, à nos frontières, d’autres influences ? Ce médiéval pourrait-il être le porte-flambeau de valeurs occidentales idéalisées ? Le succès de plus en plus populaire de manifestations comme, par exemple, (en mai) le Mois médiéval de Champagne-Ardenne, ─ organisé en collaboration avec le très docte Centre d'études médiévales créé en 1996 ─, ne peut-il être interprété comme un rempart idéologique et un exorcisme (au nom de la chrétienté médiévale et de l’orthodoxie qui la sous-tend) contre la montée de certaines barbaries fortement diabolisées et dites incapables du moindre raffinement ? Si l’on s’en tient à la célèbre formule du psychanalyste Daniel Sibony, « plus on refoule l’idée de la mort et plus elle revient nous hanter, sous d’autres formes », la résurrection d’un Moyen Âge fortement idéalisé ne serait-elle pas l’une des réponses manichéennes possibles à cette hantise ?

Texte©angèlepaoli

Voir aussi Regards croisés d'une femme (à propos des Chevaliers du Royaume de David Camus).

Rédigé le 06 mars 2005 à 11:34 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack

05 mars 2005

5 mars 1989/Ouverture d’une rétrospective

du peintre Kasimir Malevitch

5 mars 1989 : ouverture au Stedelijk Museum d’Amsterdam de la première grande rétrospective européenne (depuis celle de Berlin : 7 mai 1927-30 septembre 1927) des œuvres du peintre russe Kasimir Severinovitch Malevitch, grande figure de l’avant-garde russe et théoricien du « suprématisme », le mouvement pictural le plus radical de la première moitié du XXe siècle. Cette exposition-rétrospective se tiendra jusqu’au 29 mai 1989. La première a eu lieu à Leningrad (10 novembre 1988-10 décembre 1988). Cette exposition rejoindra ensuite les cimaises de la galerie Tretiakov à Moscou (29 décembre 1988-10 décembre 1989).

Fiche d’identité et source :

Croix (noire), 1915

Huile sur toile

80 x 80 cm

Don de la Scaler Foundation par l’intermédiaire de la Beaubourg Foundation, 1979

AM 1980-1

© Estate Malevitch

Pour en savoir plus sur Malevitch, voir le dossier documentaire du Musée national d’art moderne (Centre Pompidou) consacré à « La naissance de l’art abstrait ».

Voir aussi le site Malevitch on line (hélas plusieurs liens importants sont inactifs).

Autre lien : ici.

Ci-dessous, reproduction d'une huile sur toile du peintre français André Léocat (né en 1949 et ayant appartenu au groupe Finistère). Un très bel hommage au courant suprématiste.

André Léocat, Il est midi, huile sur toile, 1991.

Collection privée. D.R.

Goût et mauvais goût